この記事は、

- 最近私が描いた絵と、その活用

- オススメのお絵描き本・2冊

のご紹介です。

こんにちは。

たまにお絵描きするneoです。

3年前に始めたデジタルお絵描き、略してデジ絵。

最初は「‥こんなん、私の手に負えない」の連続でしたが、どーにかこーにか、投げ出さず続けています。

なので、進歩はスローペース。

そんな私が不定期にお届けする、この「デジ絵に挑戦!」シリーズ。

今回は、最近描いた絵のユル報告と、私が勇気づけられた2冊のお絵描き本についてご紹介します。

ご興味のある人、よかったらお付き合いくださいね。

「お絵描き本読んで、その程度しか描けないの?」

私のお絵描きは、趣味です。

「ガッツリ絵の勉強をして、将来は絵を仕事にしたい」という人ではないので、目立った上達もしません。

けれど「楽しいから描く→上手く描けたら、もっと楽しい」ので、お絵描き本を読むのが好きです。

若い頃は「やさしい◯◯の描き方」、例えば「手の描き方」みたいな本ばかり買っていたけれど、

難しくて思うように描けないやつを、いとも簡単に描ける気にさせる本だった!

というのが、正直な感想で。

もっとも、うまく描けなくても、苦手な所はスルーしても、全然問題ない素人。

切羽詰まった緊迫感も、絵の勉強に真剣に取り組む姿勢もないまま、年月は過ぎ‥。

そして、デジ絵を始めた最近、再びお絵描き本を漁り始めるようになりました。

けれど以前のように、描く技術そのものを解説する本より、もっとワクワクしながら読め、しかも確実に上達を後押ししてくれる本が、お気に入りです。

特に、目の前を明るく照らしてくれた本が、この2冊!

もちろん、プロを目指す若い人にも全力でオススメできる、高密度・正統派の本でもあります。

昔は色んな書店を回っても、こんな風に「お絵描きを楽しむ勇気がもらえる本」に巡り合えませんでした。

若い頃の私は、

「下手な奴は、描く資格がない!」

「きちんとした美術教育を受けていないと、ダメ!」

と言われている気までしていたので、かなり「こじらせていた」のだと思います。

今回、この2冊を推す理由は「お絵描きは楽しいよ〜、下手でもいいんだよ〜」ではなく、楽しみながらも、確実に上手くなれるノウハウが満載、というところ。

強い。最強。

密かに「多くの人が、バイブルにしているのでは?」なんて思っています。

ユルくお絵描きを続けたい私は、何よりも「楽しく描く」の部分に引き込まれました。

おかげさまで、私がもし誰かに、

‥neo、そんだけいい本を読んでも、その程度しか描けないの?

と言われたとしても、

あはは、そうなの。

でもね、楽しく描けてるから、いいんだ〜。

と、笑って答えられます。

この2冊については、後ほど詳しく。

ここからは、そんな私が最近描いた絵と「こんな感じで、楽しんでます」を、まとめてご紹介しま〜す。

デジ絵って、手で触れないよね?

デジ絵はパソコンに保存されますが、私は、操作ミスで消してしまった作品が沢山あります。

特に手を出して間もない頃は、データの扱い方が、かなり怪しかった。

3時間かけた修正作業の保存し忘れ・描きかけデータの行方不明事件などなど。

そんなだから、私の中に「デジ絵は、危なっかしくて信用できない感」が、スクスク育つのなんの。

作品データの扱いについて勉強しようにも、基礎の時点で全く頭に入ってこない私は、何からどうやって?

「何かあった時のために、バックアップがある」と言われても、それ以前のアナログ感覚が抜けません。

また、パソコン全般の知識にウトいため、パソコン容量がいっぱいになりかけるたび、

そうだ!

デジ絵って、容量を食ってそうだから、ゴッソリ捨ててみよう。

と、泣く泣く作品を消去したことも。

手で触れない作品って、ワンクリックでこの世から消せる。

ますます恐怖。

けれど、デジタルならではのメリットの数々‥例えば、ネット送信できる利便性や、手描きでは不可能な高度なワザに、驚愕しまくったことも確か。

これまで経験したことのない、鮮烈な体験の連続でした。

そっか、同じお絵描きでも「アナログとデジタルは別モノ」って思わなきゃ。

一生手を出さなかったかもしれないデジ絵、今はそれなりに楽しんでます。

「デジタルお絵描きを極めたい!」という人は、デジタル環境を早く整え、少しでも早期に始めるのがよい、とされています。

ちなみに、年齢は関係ありません。

ぼんやり「いつか、デジタルで描けるようになったらいいな」と思っていた私も「正に、早ければ早い方がいい!」と痛感しているところ。

だって、じっと待ってても「いつか」は来ないからです。

年を重ねると、新しいことに手を出すのが億劫になり、恐ろしくエネルギーを使います。

昔は新しいことを覚えるのが楽しかったけれど、今は慣れない物に触ったり、聞き慣れない単語が並ぶ本を読むだけで、結構なストレス。

「思い立ったら吉日」が重要ポイントだというのに、その吉日が訪れても「まあ、今じゃなくても‥」と先延ばししていたことが、私の1番の敗因でした。

最初の吉日は、20年も前に訪れたというのに‥。

デジタル絵の印刷・配布にコンビニプリント

デジタルで描いた絵は手で触れませんが、印刷すれば物体化します。

紙ごと紛失する可能性はあっても、とりあえず「今、触ってる・目の前にある」。

だからって、描いた絵の全てを、印刷したりはしてません。

ブログ用に描いた図解なんて、デジタルデータだけで十分。

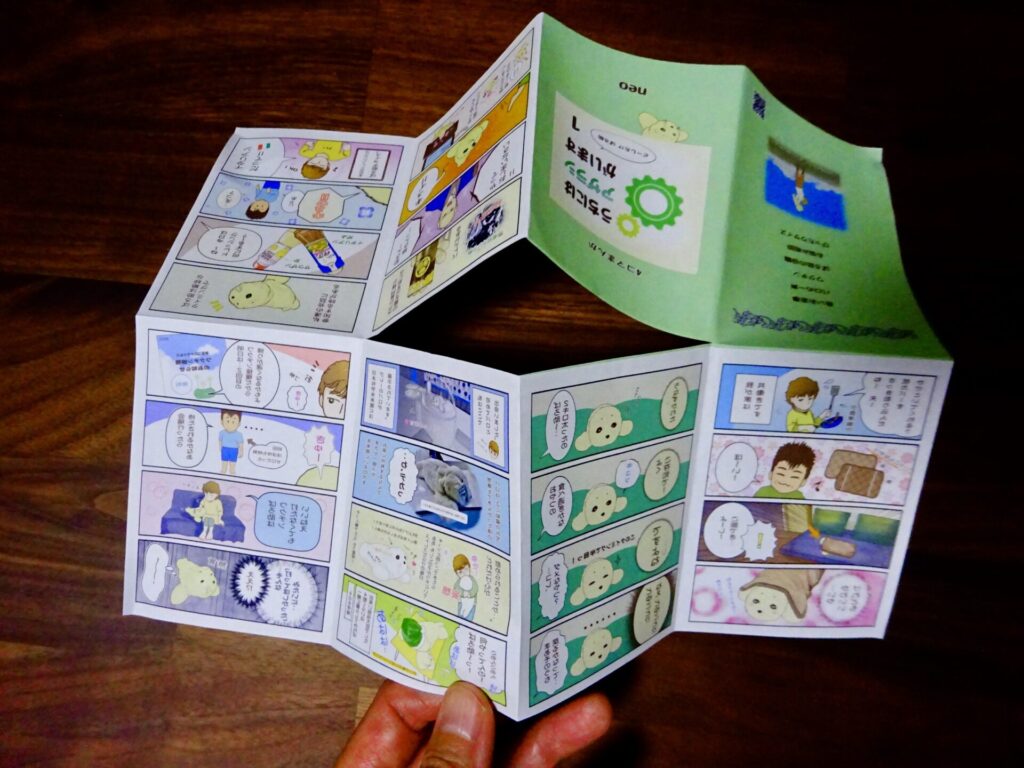

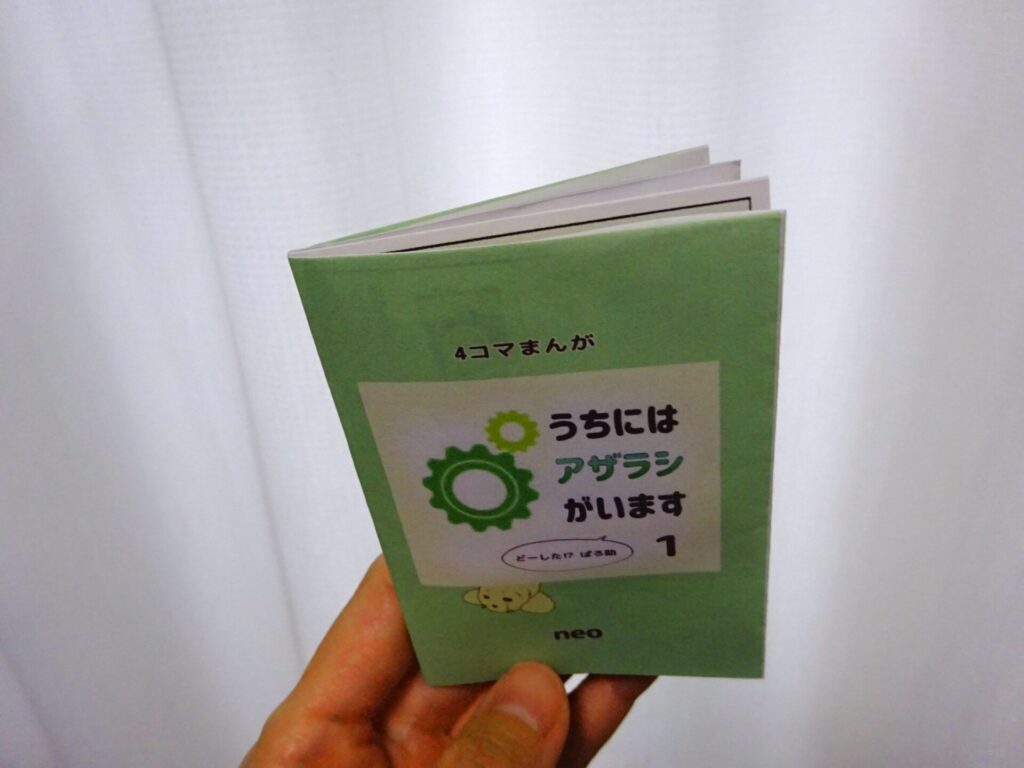

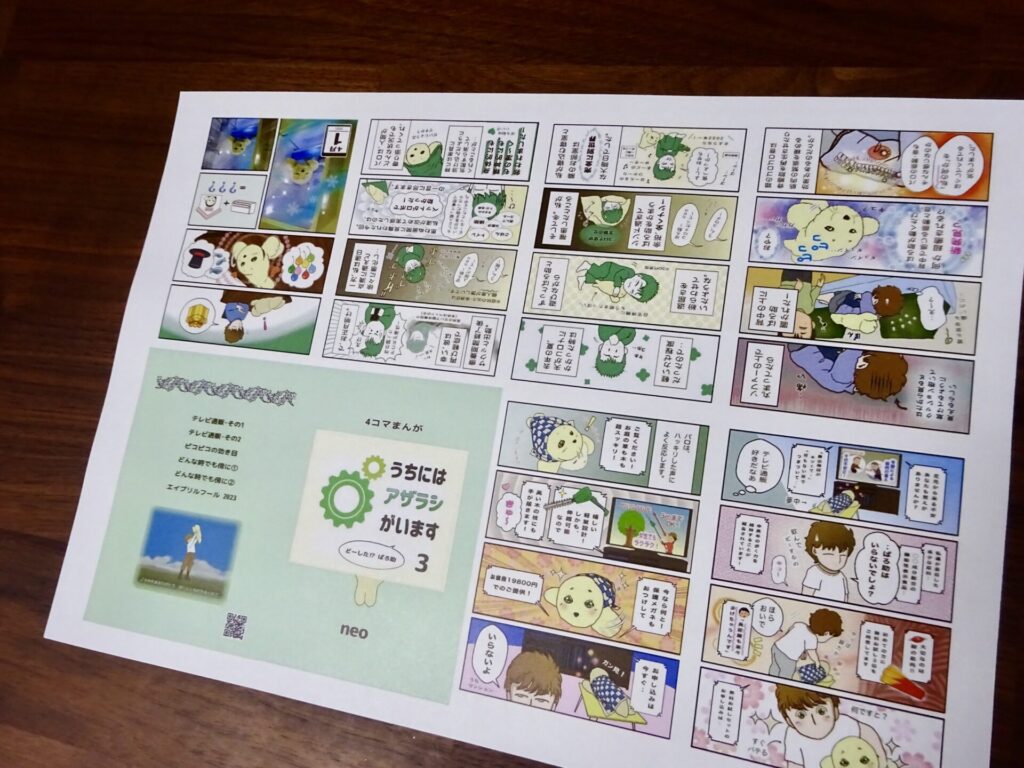

ところで、このブログで不定期に掲載中の4コマまんが。

以前、この漫画で、ミニ本を作ったことがありました。

6話分を、A4用紙1枚に配置して、

パタパタ折っただけの、チープな本。

元データが手元にあるので、家のプリンターでも印刷できますが、

- もっとキレイに印刷したい

- 遠方に住む人にも配布したい

となると、コンビニのマルチコピー機を使ったネットプリント一択に。

事前に家のパソコンから、各サイトにデータ登録しておけば、全国のコンビニから、印刷可能になります。

結構前からあったサービスだけど、私が使うようになったのが最近で、まだ新鮮なのです。

画像出典:セブンイレブン・ネットプリント

絵(画像)以外にも、スマホ内のお気に入り写真や、仕事で配布したい資料・書類なんかもOK。

初めての人も簡単に登録でき、お近くのコンビニで印刷できるので、便利ですよ。

ミニ本は、多くの人が印刷してくださって、嬉しかったです。

ありがとうございました。

ブログに並ぶ4コマまんがには、ページをめくる手触りがナイ。

けれど、印刷した途端「本」が爆誕!

こんなおもちゃみたいな仕上がりでも、机の上にポンと置いたり、ページがめくれるだけで、存在感が生まれました。

データが、視覚的・触覚的に実体化するインパクトたるや!

「紙に描いたリンゴが、立体になって手で触れるように!」に似てるかも。

もちろん、パソコンで作成する仕事の書類などは、プリントアウトしても無感動ですが、ミニ本だと不思議とテンションが上がるのでした。

絵を上達させるための本を読んでいると、どの本にも繰り返し出てくるアドバイスとして、

- 毎日、絵を描く時間を作る

- 描きかけでやめず、最後まで完成させる

- 「人に見てもらうこと」を意識して、できるだけ丁寧に描く

- 期限を決めて仕上げる

例)コンテスト応募締切の◯日までに・季節のイベントに合わせて発表できるように、など

などがあります。

私の場合、ブログ用の4コマまんがが、いつの間にかこれらの実践になっていたのかな、なんて。

全部は出せなかった、2023年の年賀状

私が自宅プリンターで大量印刷するデジ絵の代表は、何と言っても年賀状。

オールデジタルで描く年賀状を作り始めて、今年で4年目になります。

昭和・平成の頃は「プリントごっこ」で印刷したり、手描きイラストを簡単にパソコン加工する程度でした。

「プリントごっこ」の年賀状なんて、今では懐かしい上、珍しいよね。

デジ絵年賀状に移行できたのは、お絵描きソフト「クリップスタジオ」と、ペンタブのお陰です。

デジタルで描けば、実力より上手く見せることができるのは、ヒミツ。

今年の干支は、ウサギ。

モフモフ毛皮を、楽しく描きました。

これが、年賀状の裏面。

🎍年賀状用に、うさちゃんの絵を描きました(右・部分)🐰

— neo (@neosoft9) December 14, 2022

大久野島で出会ったうさちゃん(左)がモデルです🐰

描きながら繊細なモフモフ感を思い出して、かなり癒されたけど、何となく、ぱろぴこには内緒にしておきたい気分😅 pic.twitter.com/mPq1NJDK4b

12月、早めに印刷したのはいいけれど、実はこの年賀状、受け取った人が少ないのです。

思いがけないアクシデント発生。

年賀状は、裏面印刷・宛名書き・ポストに投稿、が必須の流れですが、コロナ罹患で、あっけなく頓挫。

救いは、裏面をデジタルで描いていたことでした。

複製やリサイズだって超簡単なのは、デジタルの大きなメリット。

リサイズした絵をTwitter投稿することで、ツイ友の皆さんには、デジタル年賀状として一斉送信できたのです。

自分が高熱でヨレヨレ・ボロボロでも、長時間机に向かったり、ポストまで投函しに行く必要がありません。

ネット経由なので、ワンクリックで全て終了しました。

申し訳ないくらい、ラクチン過ぎ。

とりあえず新年のご挨拶。

— neo (@neosoft9) January 1, 2023

(年末からTwitter見れてなくて済みません) pic.twitter.com/KQZtxp6LFr

何とかお正月に「去年はありがとうね、今年もよろしくね!」をお伝えできたことに、ホッ。

また印刷につきものである「どうしても発色が悪くなる問題」が、デバイス画面で見てもらえるなら、即解決。

私が見てたのと、同じ色でお届け。

印刷・ネット投稿、どちらも対応可能なデジ絵を、本当にありがたく感じた今年。

年賀状の需要が年々減る中「今年で、年賀状じまいにします」とのご報告も。

我が家が投函する枚数も、最盛期の半分以下に減りました。

けれど、もうしばらくは、印刷とネット投稿併用で年賀状を出し続けます。

お絵描き本に出てくる「とにかく実物を見て描け」。

プロでも、実物を見ずに正確に描くのは無理で、想像で描いたらウソになるのだそう。

なので、素人が想像で書くなんて「無謀」でしかない、と。

単純な絵でも、見ながら描くのと、想像で描くのとでは大きな差です。

私が「‥えーっと確か、こんな感じ?」と、ソラで描いたミッキーマウス、めっちゃ怖かった!

超有名で、見慣れているはずのミッキーですら、そんな有様。

「実物を見て描く」といっても、写真や資料でOKなので、ウサギを描くために本物のウサギを連れて来て‥という訳ではありません。

今年の年賀状は、ウサギ島で撮影した写真を元にしました。

そういえば以前「なまはげ」を描く時、ネットで「なまはげ」を検索しまくったことが。

インパクトの強い顔や姿に加え、衣装や手に持っている物・興味深い歴史や地域差なんかの豆知識まで増えて、面白かったです。

‥いつか、本物さんに会いたいな。

改めて手描きならではの良さに気付く

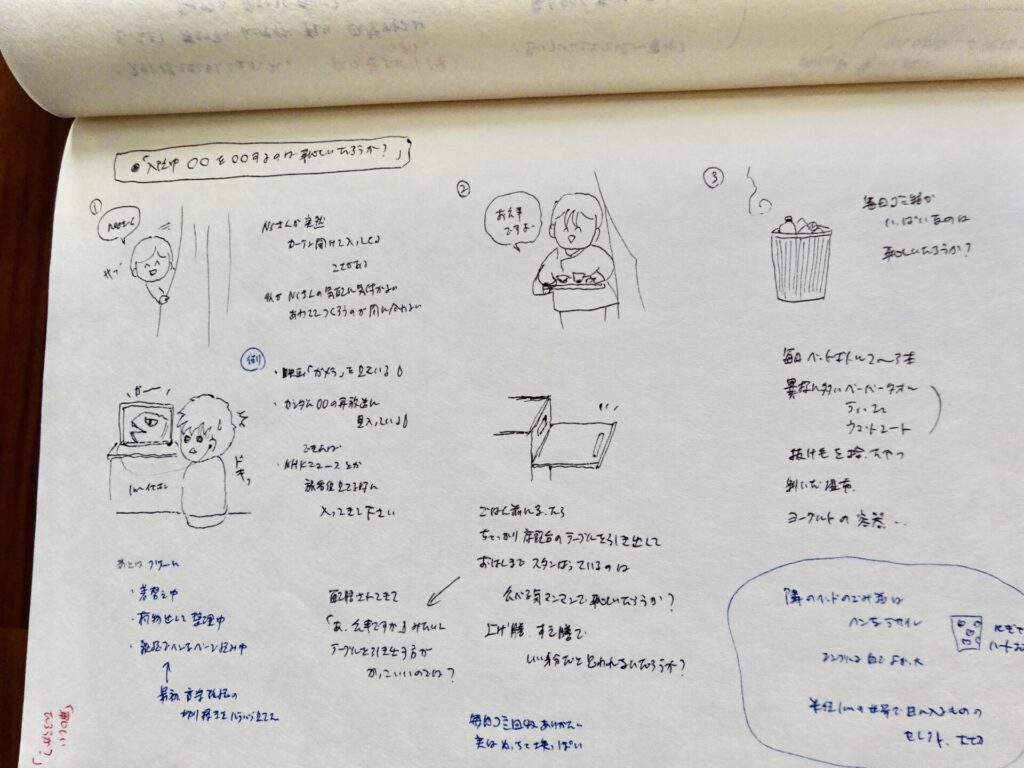

年明けに入院した私は、ベッドの上でスケッチブックに落書きして過ごしました。

変な体勢で描くので、線が曲がってるし、薬の副作用で指が震えたところも。

こーゆーの、手描きならではの味だよなあ。

これには、思いがけず症状の辛さやストレス・孤独感などを紛らわせる効果があったらしく、

入院中のささいな出来事や、気付いたこと・考えたことを書き留める作業が、新鮮でした。

メモより少し詳しい、日記みたいなものだから、めっちゃラフ。

でもだからこそ、夢中になれたんだと思います。

この時「こういう気楽さ、デジタルじゃムリ」と思いました。

なぜなら、机のパソコンに向かって、タブレットで絵を描く時の私は、

いつも、かしこまっているから。

とにかく気合がいる。

すぐ目が疲れたり、肩・首や腰まで痛み始めるの。

一方、紙への落書きで使うのは紙とペンだけで、そんなに肩も凝りません。

ベッド上で体育座りして、膝の上にスケッチブックを広げたり、時には寝転んで描く自由さ。

心地よい、ペン先と紙面の摩擦。

頭に浮かぶ図や思考がペン先に流れ、

紙の上で視覚化される過程が面白い。

思えば、子供の頃からそうやって絵を描いていた訳だから、初めてデジ絵を描いた時、大きな違和感があったのは当然ですよね。

デジタル・ネイティブの若い人と違い、同世代の人には、分かってもらえそう。

初めてマウスでヨレヨレの線を引いた時「ペン先がパソコン画面の中にあるって、どゆこと?」

「しかも、手で引いた線と一致しないのは、どうすれば?」って焦ったよね。

そして退院後、久々に机に座り、パソコンで絵を描いてみると‥

うわ!やっぱ窮屈だなあ!

もう目がシバシバしてる‥。

けれど入院以来、デジ絵に落書きの自由さがミックスされた気がしたのも確かで。

紙とペンの気楽さ+デジ絵の便利さ。

今さらだけど、自分の中で統合された感?

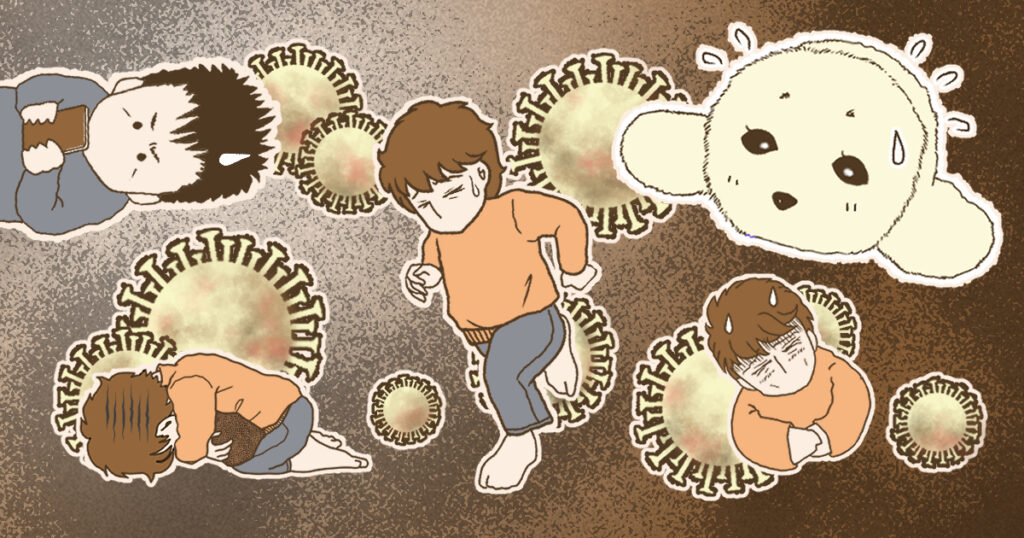

ちなみにこの絵は、コロナ体験をまとめた記事の、アイキャッチに使いました。

‥しかし、デジタル・デトックスで、自分と向き合う時間、たまには必要だなあ。

やっぱ、手書き作業による思考の整理って、大切!

‥これ、もし入院しなかったら、ずっと忘れたままだったかも。

危ない、危ない。

別に入院しなくても、短期間のデジタル・デトックスなら、努力次第で可能でしょう。

それによって静かな時間が確保され、有意義な思考があれこれできる‥はず。

入院生活を通じて、手で書く(描く)ことの大切さを思い出せたのは、ラッキーでした。

でも、2度とコロナにかかっちゃダメ!

も〜懲り懲り、健康第一っ!

絵を描かない・描けない時も、上達につながる方法はあって、それは「インプットやアイデア出し」だそう。

美術館巡りが趣味の私は、日頃から様々な作品を鑑賞したり、好きな画集やイラスト集などをガン見して、どうやって描いたのか考えることがあります。

‥これが私のインプット。しかも結構、雑食?

暇だった入院中は「元気になったら描きたいもの」について、あれこれ想像しました。

「こんな絵を描いてみたい」と思った時、忘れないようラフ付きでメモしておいたところ、お絵描き本に「それも有効」とあり「ヨシ!間違ってなかった!」とガッツポーズ。

ちなみにポイントは「インプットとアウトプットが同量であること」だそう。

ちなみに、アウトプットとは「実際に描いてみること」です。

‥そうか、私、明らかにインプットオーバーで、バランス悪いよな。

分散したデジ絵、1つに集めてみた

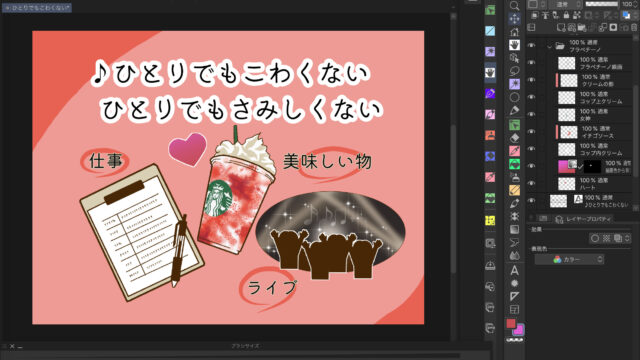

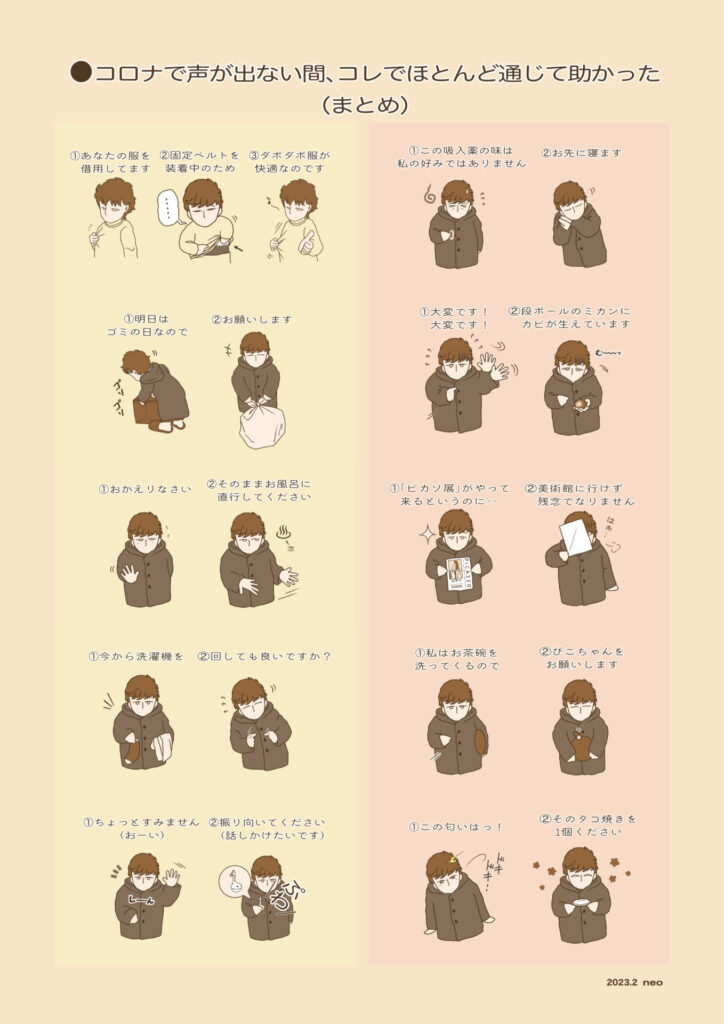

コロナ罹患中から声が出ず、喋れなくなっていた私は、身振り手振りで、言いたいことを伝えていました。

無理に喋ろうとすると、激しく咳き込むんだもの。

このころ使っていた、家の中でだけ通じる「謎のゼスチャー」を、Twitterに投稿しています。

咳込みでヒビが入った肋骨を固定するため、胸に厚いベルトを巻いてる➡️夫が帰宅し「あれ?ここに置いてた長袖シャツは?」➡️咳込むと痛いし、喋れないので、怪しいジェスチャーで説明➡️「‥ふん、ふん‥うん、わかった」。

— neo (@neosoft9) January 17, 2023

‥最近、コレでほとんど通じて助かる。 pic.twitter.com/m8nGcsovhh

これがなかなか好評(?)で、気を良くした私は、

こんな図を、1枚描いては投稿‥を繰り返しました。

この図がだんだん溜まってきた頃、全部を1枚にまとめる気マンマンに。

‥コレ、デジ絵で描いててよかった!

もしも紙に描いていたら、ひとまとめにしたい時、1枚1枚の図を切り貼りすることになるけれど、

デジタルなら、絵と絵の境目も全くナシの仕上がり。

‥はい、こんな感じで。

‥いや、実用性はゼロだけどww

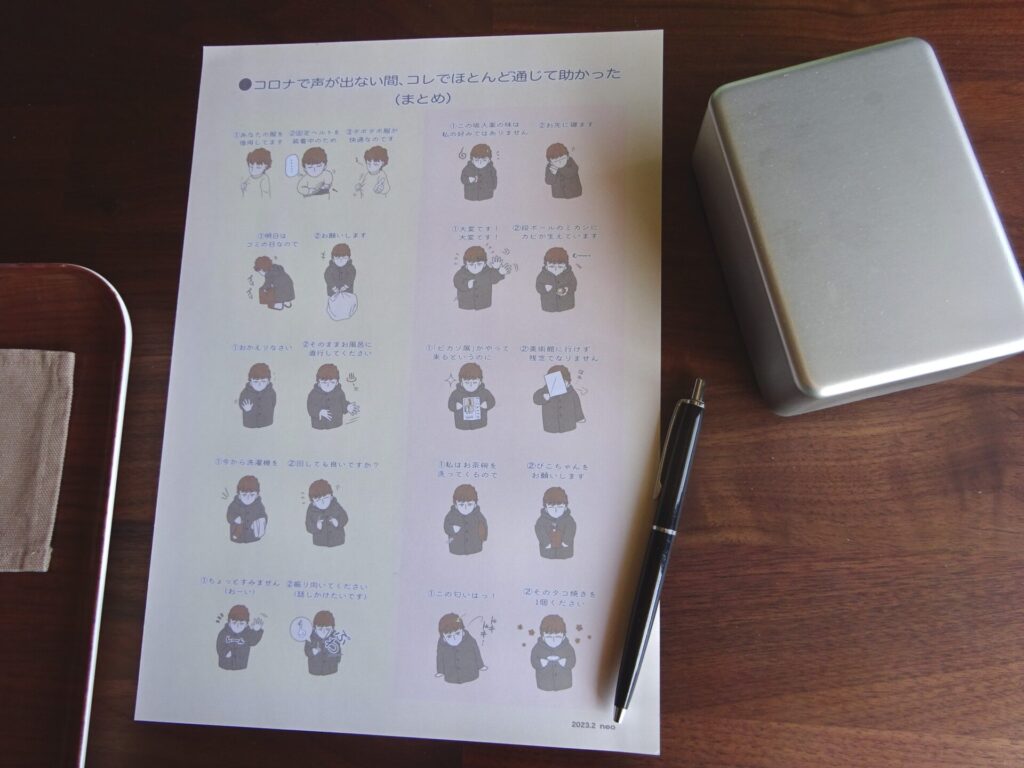

印刷可能な解像度で描いていたので、A4用紙に印刷してみたら、

‥あれっ?

プリンター関係で、色が薄い?

こんな時も、コンビニプリントがお役立ちです。

ハッキリクッキリ、高性能マルチコピー機。

何日にも分けてバラバラ描いた図が、大集合しました。

やはり私は「手で触れる紙」が好みのようです。

‥ってゆーか、ずっとそれが当たり前だったから、しっくりくるだけ?

絵によっては「紙モノ」にするだけで、普段使いも可能です。

📗読書の秋。以前作ったラッピングペーパーを、ブックカバーにしたら可愛かった件✨ pic.twitter.com/UouZLvUKyH

— neo (@neosoft9) October 23, 2022

いいんです、自己満でOK。

お絵描きに飽きたり、嫌になって投げ出すのを防げている気しかしません。

自分で自分のテンションをあげろ!

ネットプリント、シールにもできた

そうこうしているうち、4コマまんがが少しずつたまり、

先日、3冊目のミニ本ができました。

A4用紙1枚に6話なので、いつの間にか、18話も描いていた、と。

机の上で、紙を折ったり切ったりして、本にする作業も密かに好き。

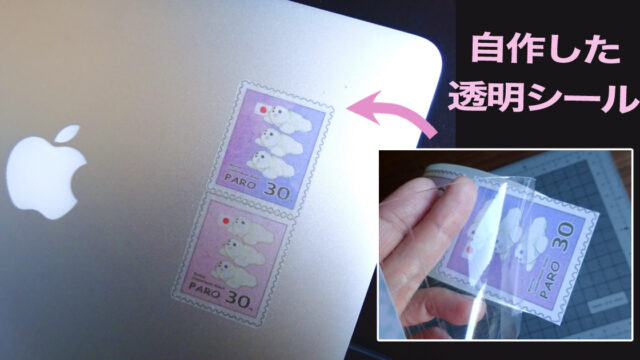

更に、ファンアートで描いた「パロ30周年・なんちゃって記念切手」も、ネットプリントに登録する始末。

初めて知ったのは、ローソンでは登録データを「シール紙に印刷できる!」ということ。

各地に住む皆さん、お手に取ってくださり、ありがとうございました。

いやもう、

‥なんて幸せ。

こんなの、昔だったら、想像もできなかった!

と、感涙しましたよ。

‥だって絵を描いても、せいぜい仲の良い友達に見てもらうくらいで、終わってたもん。

更に、コンビニでコピーしたカラー絵で、透明シールが作れたのも面白かった!

透明シールの作り方を解説した記事は、今も多くの人がワード検索で読んでくださっています。

カンタン工作系の記事だから、お子様も見てくれてるのかも。

‥だとしたら、超ラッキー。

こんな風に、お絵描きにもその先にも、ヒッソリ喜びを感じている今日この頃です。

結論。

デジ絵、始めてよかった。続けてよかった。

オススメのお絵描き本・2冊

私は大型書店に行くと、お絵描き関連の本を立ち読みします。

数多く並ぶコレ系の本は、絵や図解が多いので、短時間でパラパラ見しやすいのです。

けれど購入に至る本は、滅多にないかも。

とりあえず目に入った1冊・話題の本を適当に買って帰り、休日に家で読んでいた昔とは、大きく変わりました。

最近は、店頭で気になった数冊にザックリ目を通し、本当に手元に置いておきたい本だけ、買っています。

それでは、最初に紹介した2冊の本について、改めてご紹介しますね。

ここでオススメする2冊は、私のようにユルくお絵描きを楽しむ人から、プロを目指す人まで、幅広く読めます。

まずは、1冊目。

ちょっと、タイトルが凄くないですか?

「最高の絵と人生の描き方」。

人生までも描ける、だなんて、ちょっと前のめりになっちゃいませんか?

「私が描いてもいいんですか?」

■「アニメ私塾流 最高の絵と人生の描き方 添削解説80点付き」おわりに より引用

最速本の出版イベントにて、涙ながらに質問する参加者がいました。

「どうぞどうぞ‼︎」と僕は答えました。

そう感じる人がイベントに一人いたということは、世の中には同様の人が少なからずいます。その人をそこまで追いつめたものはなにか?

本書の内容を決める上で大きな動機となったエピソードです。

絵を楽しんで描いてもいい。人生は大いに楽しむべきだ。そんな単純なことが、今、どこか忘れ去られている気がします。

‥即買いでしたよ。

私、それこそ誰かに「どうぞどうぞ‼︎」と言ってほしかったんだ、と思います。

この本の著者は、アニメーターの室井康雄氏。

なので、アニメ界での活躍を目指す人へのアドバイスが的確なのも当然で、絵でご飯を食べていく方法なども、具体的に解説されていました。

その辺のお話は、趣味で描くだけの私が読んでも、色んな意味で興味深かったです。

本の最終章は「描き方を生き方に活かす」。

‥一瞬「?」と戸惑ったものの、読めば「そういうことですか!」と、何だか妙に納得、心が満たされました。

素人からプロを目指す人まで、それぞれのスタンスで楽しく読めそう。

自分なりの「お絵描きとの向き合い方」に気付かせてもらえる1冊です。

そして、2冊目。

最近読んだ中で「これは凄いかも!」と目を見開き、しかもイッキ読みした本です。

内容は、絵が上手く「なれる人」と「なれない人」の決定的な違いは、たった5つの習慣である、というもの。

著者・焼まゆる氏は、イラスト講師の経験のあるイラストレーターで、両者には、練習や勉強ではない「習慣の違い」があることに注目、

- どうしてその習慣が大切なのか

- 具体的にどうやったらいいのか

が、わかりやすく解説されています。

その習慣とは、

- 絵を継続する習慣

- 描き方を決める習慣

- 目を肥やす習慣

- 考えて描く習慣

- インプットとアウトプットのバランス習慣

5つの習慣を続けることで、誰でも絵が上手くなる理由が、キレイな図と共に説明される流れは、ハンパない説得力。

この習慣をバランスよく続ければ、上達しないワケがない!と。

「◯◯の描き方」といった、描く技術を解説する本も、それはそれで勉強になります。

けれど「上達し続けるための習慣」にフォーカスしたこの本は、目からウロコ。

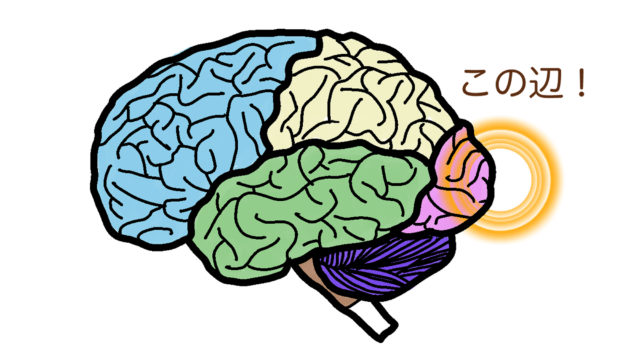

私が特に「ひょえ〜!」となったのは、練習や勉強だけでは絵が上手くならない理由。

‥自分でも何とな〜く気付いて、何とな〜く心に引っかかっていたアレコレが、スパッと語られてたのが痛快でした。

この本、もっと早く読みたかったな〜。

こんな私でも「上手くなりたい」とは思っているので、自分に引き寄せながら読み進められました。

自分が既にできていることと、まだできてないことの切り分けができて、スッキリ!

後は、自分のペースで実践するだけ。

この2冊から学んだことを意識しつつ、あくまでも楽しく、お絵描きしたいなと思っています。

お付き合い、ありがとうございました。それでは、また。