こんにちは。

「隙あらば瀬戸芸」のneoです。

この記事は、瀬戸芸2025の秋会期に伊吹島・粟島を訪れた、写真多めのレポです。

旅行会社のツアーで伊吹島に向かい、その後、粟島に足を運んだ1日でした。

瀬戸内国際芸術祭、略して「瀬戸芸」は、香川県・岡山県で瀬戸内海の島々を舞台に開催される現代アートの祭典です。

【瀬戸芸2025・各会期の開催期間】

- 春会期:4月18日(金)〜5月25日(日)

- 夏会期:8月1日(金)〜8月31日(日)

- 秋会期:10月3日(金)〜11月9日(日)

2つの離島を巡る今回は、旅行会社のバスとチャーター船での旅。

1日で効率よく、しかもラクに移動するために、ツアーを利用しました。

もし来島者が多すぎると船に乗れなかったり、本数が少ない公共交通機関を使う旅では、乗り継ぎ時間が思いのほか長くなることもあります。

けれどツアーなら、その心配はナシ!

そして連日の仕事疲れから、移動中の車内・船内で寝てしまっても、目的地まで連れて行ってくれるツアーは、初心者さんはもちろん、リピーターにもありがたいです。

アートのことはよくわからない私も、同行しました。

前回の瀬戸芸2022で印象深かった伊吹島と粟島。

私たちは「次回も必ず!」と、早くから狙っていました。

「瀬戸芸には行ったけど、この2つの島は行けなかった」という声もチラホラ耳にします。

よかったらぜひ、覗いていってくださいませ。

それでは、早速スタートです!

JR坂出駅から観音寺港へ

JR岡山駅発の快速が20分遅れ!

新幹線でJR岡山駅に着いた私たちは、JR瀬戸大橋線の「快速マリンライナー」で、四国・香川県のJR坂出駅を目指していました。

坂出は、瀬戸大橋で海を渡ったところにある、四国の玄関口です。

JR高松駅を出発したツアーバスに、JR坂出駅から合流することにしていた私たち。

余裕を持って、集合時間の20分前にJR坂出駅に到着する列車に乗るべく、JR岡山駅のホームに立っていたのですが、こんな放送が。

トラブルにより、マリンライナーは10分遅れで発車する予定です。

えっ⁉︎そうなの?

まあ、多少の遅れなら大丈夫でしょう。

それが10分遅れでは済まず、列車が走り始めて数回、駅でもなんでもない線路上で、しばし停車を繰り返しました。

およそ20分遅れで、JR坂出駅に到着の予定です。

本日は大変ご迷惑をおかけして、申し訳ありません。

20分遅れたら、集合時間に間に合わないかもしれない!

あと、ツアーバスに乗り込む前にJR坂出駅でトイレに‥って思ってたけど、それも無理なら、バス移動中のトイレが心配なんですけどー!

ツアーの案内には「集合時間は厳守で」「もしお時間までに来られなくても、予定時刻通りに発車します」とありました。

20分遅れでJR坂出駅に着いたら、駅の階段を降りて改札をくぐったりしてるうちに、私たちを置いてバスが出発しちゃってるかも。

‥となると、本日の団体ツアーには乗れなくなります。

しかも、当日キャンセルだから、返金もナシ⁉︎(白目)

列車がようやく四国に上陸し、JR坂出駅のホームからバス乗り場までダッシュすると、

ツアーバス、まだいました!

その理由は、私たちと同じ列車に乗っていた「坂出から合流組」が他にも数組いらしたからで、バスが待っていてくれたのです。

同じ列車に「合流組」が乗っているなんて、お互い知るすべがなかったので、

‥ううう、もう、置いていかれてるかも。

と気が気ではなかったけれど、大丈夫でした。

私は密かに「坂出に着いたら、タクシーで(ツアーバスが向かっている)観音寺港まで飛ばして、港からツアーに合流できないだろうか?」などとも考えていたのです。

港に先回りして、バスの皆さんに追いつく作戦でした。

でも、よかった。

は〜、ちょっと焦ったね。

うん、まだ何も始まっていないのに、グッタリ疲れちゃった。

けれど、島への旅はこれから。

気を取り直して、出発です!

観音寺港から伊吹島へ

観音寺港から西へ10kmの位置にある伊吹島までは、船で20分。

今にも雨が降り出しそうな空模様の中、

観音寺港に降り立ちました。

個人で島に渡る瀬戸芸客のために、わかりやすい看板が出ています。

私たちが乗る、ツアーのチャーター船。

今から向かう伊吹島について、ガイドさんが説明してくれています。

観音寺港を出発!

船長さんによると「今日は風が強いから、船が揺れると思う」とのこと。

‥うん、そんな予感がしてたよ。

皆さーん、どうかアトラクション気分で、楽しんでくださいね!

‥‥‥。

乗り物に弱くて酔い止めを飲んでいる私ですが、正直ビビってます。

それでも船に乗らないと、今日の2つの島には渡れない。

案の定、途中からかなり揺れ始めました。

皆さーん、波の穏やかな瀬戸内海で「揺れる」のは、レアな体験ですよ!

‥ガイドさん、明るい声で頑張ってる。

まあ、船体が大きく揺れるたび「おおお!」って、楽しそうに盛り上がってる人たちもいるから、私がそっち側ではないだけ。

伊吹島に近づいてきました。

波しぶきで、窓はこんな感じに。

海沿いに並ぶのは、いりこ(カタクチイワシの煮干し)の加工場。

伊吹島は、全国的にも有名な「いりこの島」で、いりこは讃岐うどんの出汁にも使われています。

はい、島に到着!

島の玄関口の真浦港に入港しました。

見て見て!

「鯉のぼり」ならぬ「いりこのぼり」がいっぱい!

港で、瀬戸芸の案内所が出迎えてくれます。

どの会場に行っても、案内所が設置されていて心強いのでした。

手書きのホワイトボードも、要チェック!

伊吹島のアート巡り

私たちは、2度目になる伊吹島。

港からすぐ「心臓破りの坂」が始まっています。

キツい坂が続く島では、杖の貸し出しがある瀬戸芸。

だから、レンタル杖が置いてある島は、心の準備をしましょう。

島の人は、坂道を主にバイクで移動されています。

狭い道なので、車やバイクが来たら、端に寄ってくださいね。

坂の途中に、早速1つ目のアート作品がありました。

作品名「最後の避難所」。

大都会へ移住した、新世代の島民に着想を得たものだそう。

竹は、団結と協力の精神、金属は、家や漁具の象徴らしいです。

離島では、島民の減少と、失われていく島の文化が課題になっています。

作品鑑賞パスポートに、伊吹島1つ目のスタンプを、ポン!

真浦港から登ってきた坂を、振り返ったところ。

時に島の人がバイクで登ってくる、メインルート。

この先も、まだまだ登りが続くよね。

駐車してある白い車、これ「のりあいバス(伊吹線)」です。

初めて見た人は衝撃らしく「‥これがバスっ⁉︎」と驚かれていました。

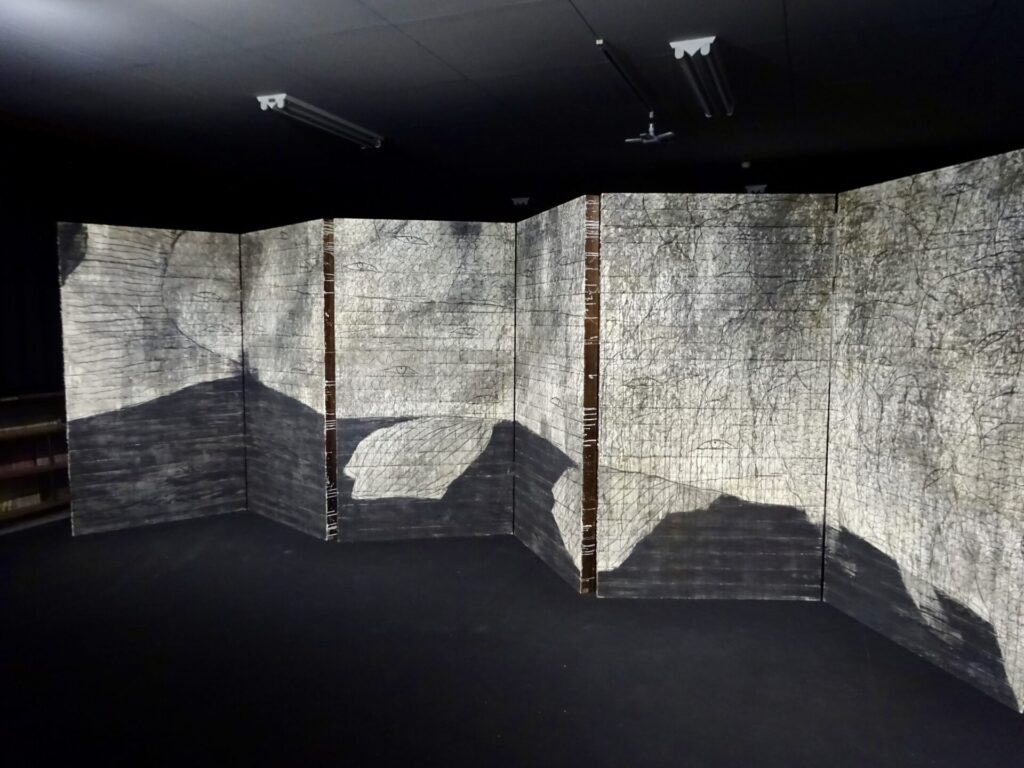

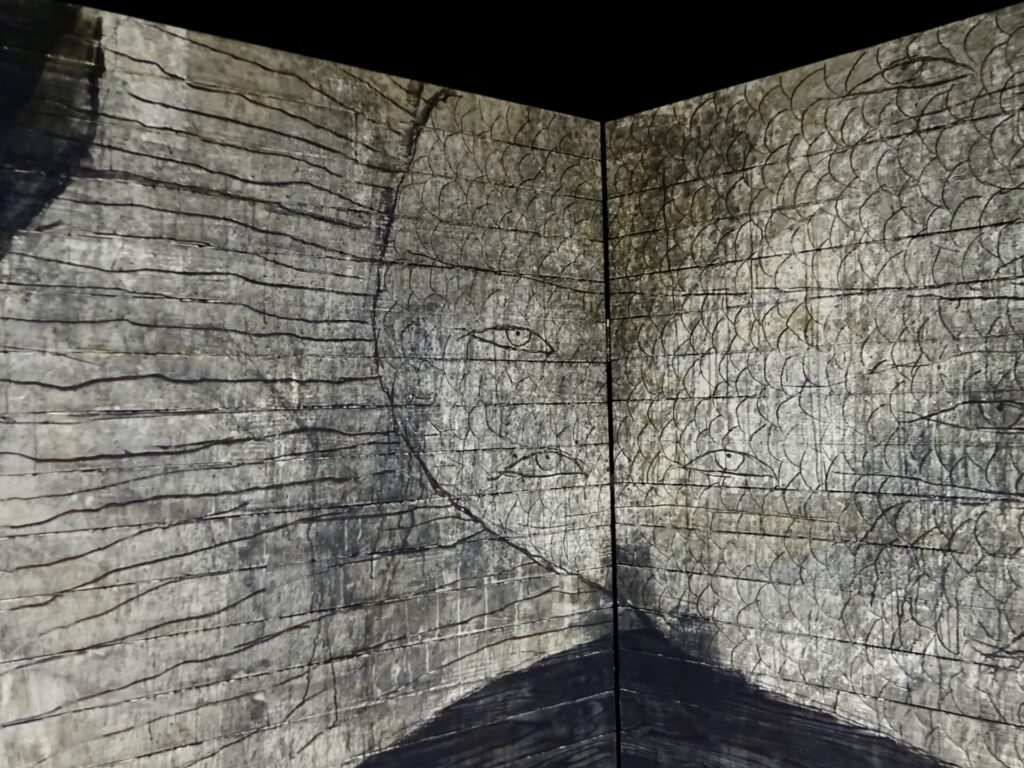

旧・伊吹小学校も、作品展示会場に。

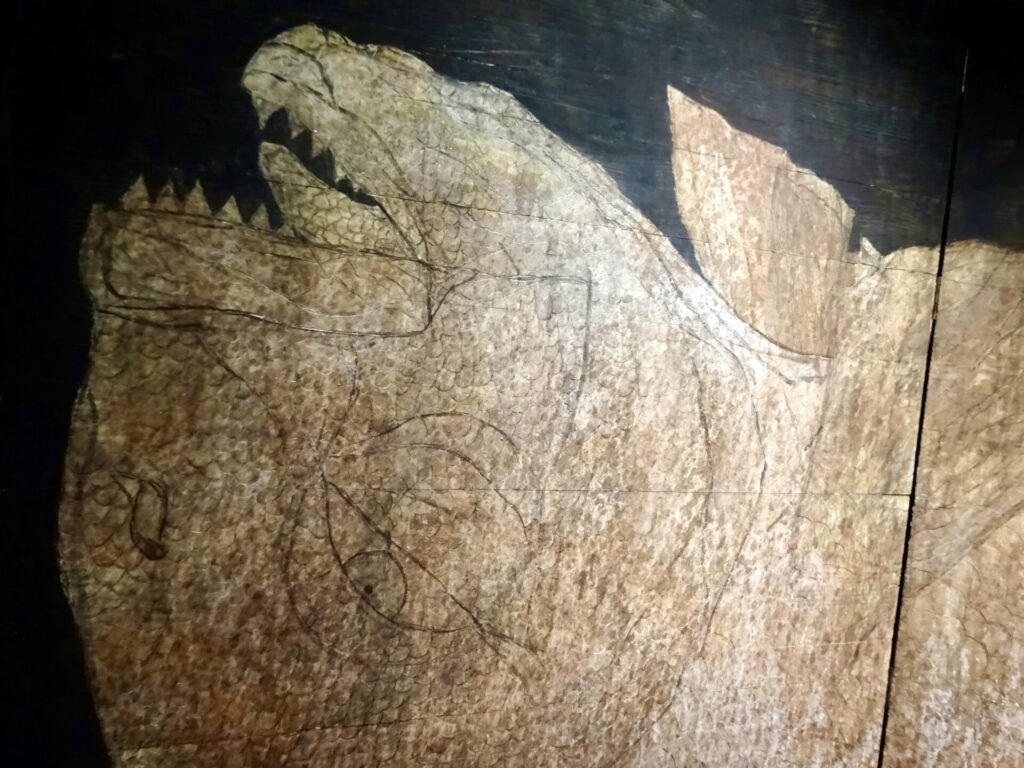

屏風状のパネルに描かれた、巨大な作品「西冥の魚」。

わわわ、近寄ってみると、魚のボディに目がいっぱい。

こちらの作品は「反響」。

児童がいなくなった学校で、かつて子どもたちが使っていた衣装を再利用した、マーチングバンド。

ガイドブックには「まるで幽霊のマーチングバンドが演奏しているような空間」とありました。

幽霊バンドの最後尾につくと、私もメンバーの一員に。

こちらの作品は、海の庭を表しているそう。

魚網を幾重にも重ねています。

上の写真、窓側の魚網の右側に置かれた、小さな建物。

‥なんの象徴かな?

1階の教室には、島の紹介的なスペースが。

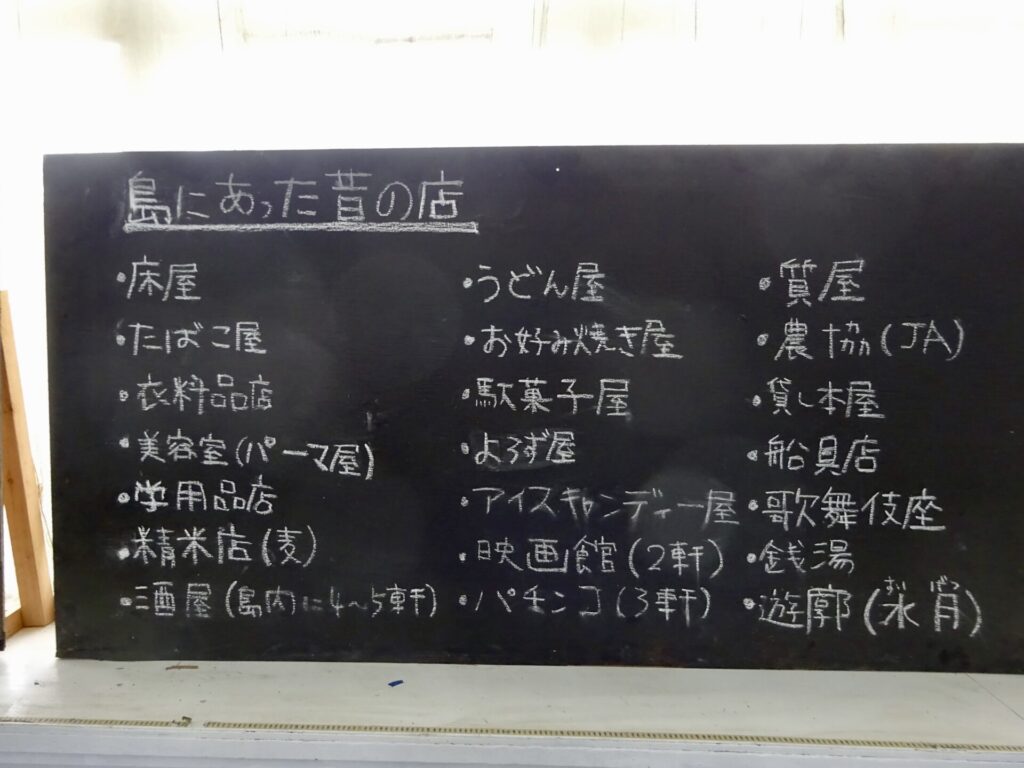

島にあった昔の店リスト。

最盛期、4000人以上の人がいた伊吹島、現在の人口は323人です。

学校の校庭に出ると、美味しそうな匂いが。

‥夫、校舎内にいないと思ったら、ここにいた。

紙コップ入り・いりこの天ぷら。

冷めてても、美味しかった!

これは校庭にある「トイレの家」。

中に入ると、不思議な雰囲気。

迷路のようですが、公共トイレです。

青々としたみかんが綺麗。

島のあちこちに猫がいて、上から見下ろされたり、

下から見上げられたり。

めっちゃちっちゃいこの子、カメラを向けた数人に取り囲まれていました。

作品名「イリコ庵」は、島の小さな集会所。

右側、屋根から伸びているのは、いりこの乾燥に使われていた、せいろだそう。

細い坂道を下って、次の作品に向かっています。

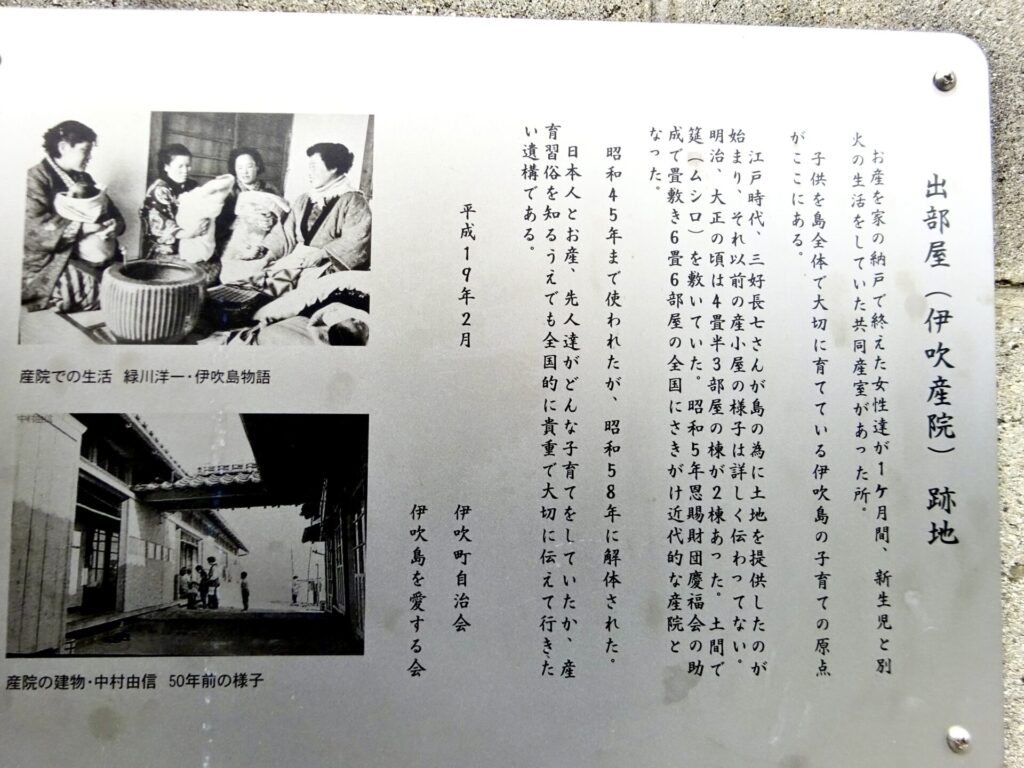

お次は、伊吹産院(出部屋)の跡地に設置された野外作品。

伊吹島には「出部屋(でべや)」と呼ばれていた、今でいう産後ケア施設のようなものがありました。

室町時代から昭和45年まで、約400年も続いたそうです。

昭和45年、って、割と最近。

ちなみに、この島に電気や水道が通ったのも昭和40年代です。

昔は日本の各地、特に山間部や沿岸地域で、月経や出産に対して「穢(けが)れ」という考えがありました。

「別火生活」といって、穢れのある人は、食事や寝起きを別の場所でしていたようです。

かつての伊吹島では、家で出産し、産後は出部屋で集団生活を送るのが当たり前でした。

産後の母体を休める目的もあったそうで、漁業の重労働や家事から解放され、赤ちゃんと向き合える貴重な時間だったそうです。

入口にあった、写真入りの解説を、以下に拡大しています。

【出部屋(伊吹產院)跡地】

お産を家の納戸で終えた女性達が1ヶ月間、新生児と別火の生活をしていた共同産室があった所。

子供を島全体で大切に育てている伊吹島の子育ての原点がここにある。江戸時代、三好長七さんが島の為に土地を提供したのが始まり、それ以前の産小屋の様子は詳しく伝わってない。

明治、大正の頃は4畳半3部屋の棟が2棟あった。

土間で筵(ムシロ)を敷いていた。

昭和5年恩賜財団慶福会の助成で畳敷き6畳6部屋の全国にさきがけ近代的な産院となった。

昭和45年まで使われたが、昭和58年に解体された。日本人とお産、先人達がどんな子育てをしていたか、産育習俗を知るうえでも全国的に貴重で大切に伝えて行きたい遺構である。

平成19年2月 伊吹町自治会 伊吹島を愛する会

■引用:伊吹産院の写真入り解説パネル

出部屋で過ごした経験がある高齢の女性は、皆さん「出部屋での生活は、大変なこともあったけど、楽しかった」と話されているそう。

お母さん同士「ママ友」として、仲良しになってたんだって。

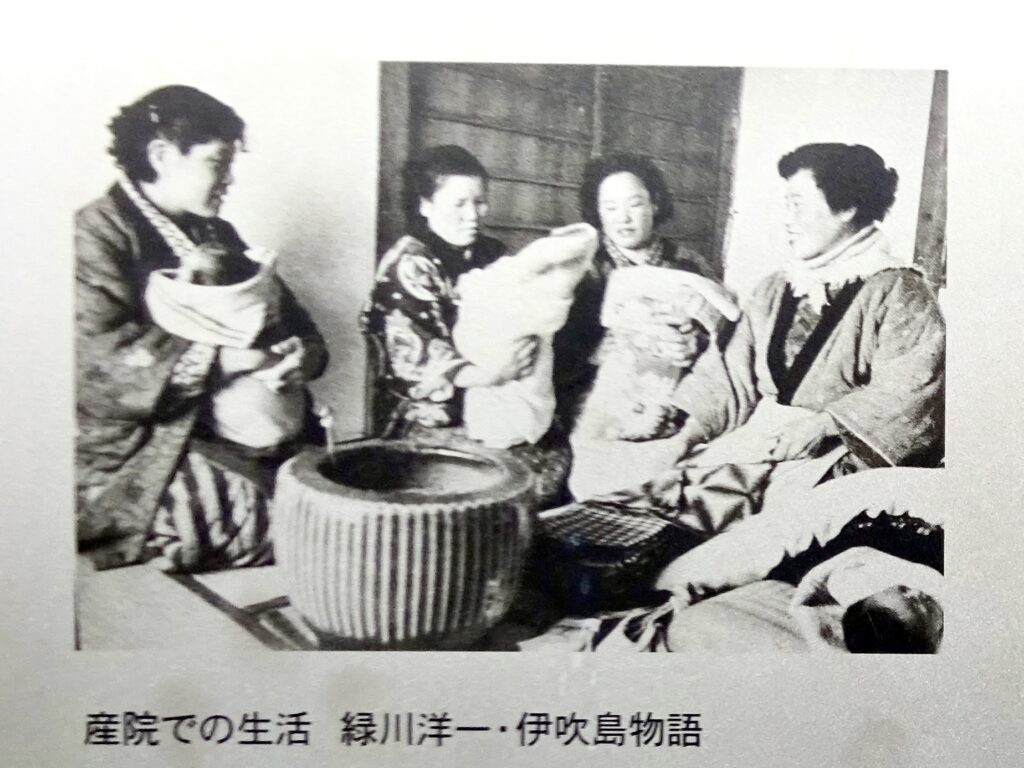

これは、冬の写真ですね。

母子共に厚着して、火鉢を囲んでいます。

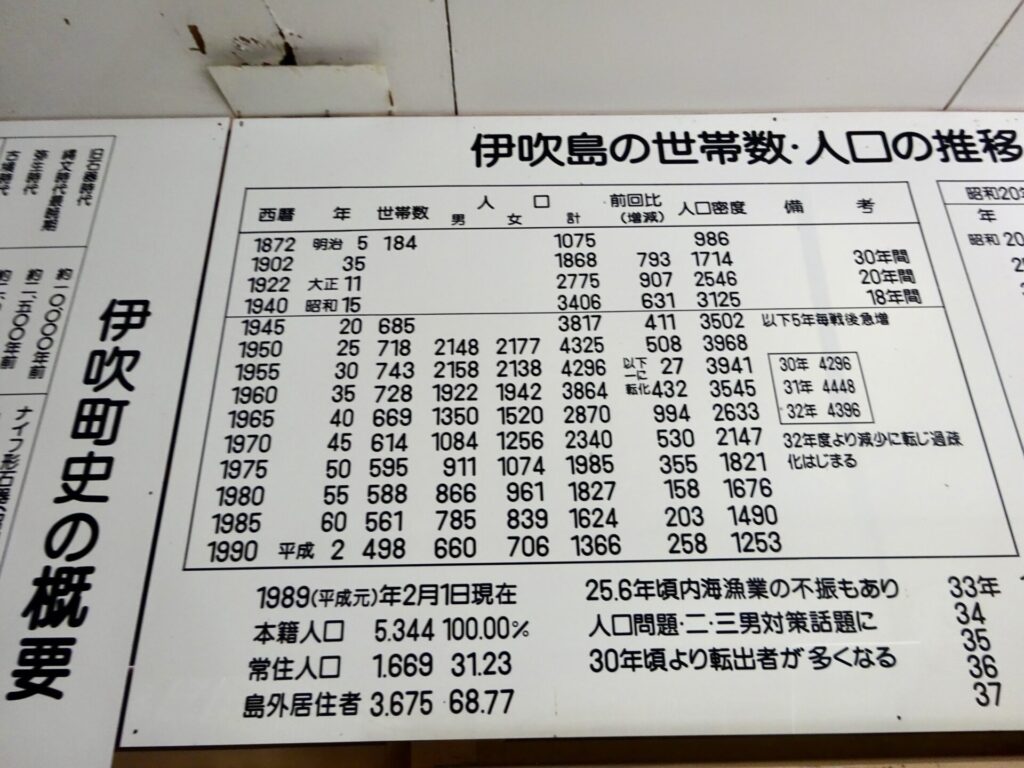

島の民俗資料館にあったパネルを見ると、伊吹島の人口は、

1950年代には、4000人超え。

出部屋が閉鎖された年には、2340人にまで減少していました。

そんな出部屋の跡地に設置されている作品が、

子宮に見立てた「伊吹の樹」。

「言われてみれば、子宮‥」のような「子宮、こんなだったかな?」みたいな。

いや、アート作品は「イメージ」での表現だから。

外側は、力強くうねる、無数の木の板。

勢いのあるスパイラル、迫力があります。

中は、鏡がギッシリ万華鏡。

晴天だったら、もっと綺麗でしょうね。

胎児がスクスク育つ子宮は、外の世界と隔てられた温かくて安全な世界。

その世界にずっと留まっていたくても、いつかこの世に生まれ出る日が来てしまう。

「生まれる」=「胎児の期間が終わる」ってことだから、それって「名残惜しい」んじゃないか?なんて、ぼんやり考えたりも。

外に向かって開かれた丸窓は、人気の撮影スポットになっていました。

窓の外では、ガイドさんが預かったスマホやカメラで、1人1人写真を撮ってあげています。

見て!スマホで、撮ってもらっちゃった!

‥うわ、外から写すと、こんな写真が撮れるのか!

あ、よかったら、お撮りしますよ!どうぞ!

私にもお声がけくださいましたが、遠慮しました。

島の真ん中、見晴らしのいい場所にあった出部屋。

‥ああ、もしかしたらこの方も、出部屋で過ごされた経験がおありかな?なんて考えちゃいました。

こちらの古民家の中にあるのは「野生の獲物」という作品。

「染め・編み・大工という、日本とドイツの職人技術の要素を持つ舞台装置でできている」とあります。

ドイツ童話「漁師とその妻」がゆっくり読み上げられるのを、畳の上の座布団に座って聞きました。

童話の場面転換に合わせて、色が変わる照明。

私たちは団体行動のツアー客です。

時間の制約があるので、まだお話の途中で、前半に入ったグループと後半に入ったグループの入れ替えがありました。

後でガイドさんが、童話のあらすじを教えてくださったけど、

‥ホントは最後まで、あの暗い部屋で聞きたかったな。

雨も上がり、少し暑くなってきました。

江戸の地割がそのまま残る、伊吹島。

漁に使われた道具や、生活用具などが展示された民族資料館にも、立ち寄ります。

わあ、展示品も建物もレトロだなあ。

建物に染みついた、独特な匂いもある。

旧・伊吹幼稚園を利用しているので、小さな部屋ごとに分かれた展示室でした。

廊下の、このカゴは?

あ、懐かしい!これ、昔、実家にあったわ。

‥何を入れるカゴ?

魚!

‥ですよね。

彼は、かつて漁業が盛んだった島出身なので、やたら漁具に詳しかったり「懐かしい!」を連発したりしていました。

立派なお屋敷と、比較的新しいお家が混在する集落。

この建物内に展示されているのも、

小学校の校舎で見た作家さんの作品「西冥の魚」でした!

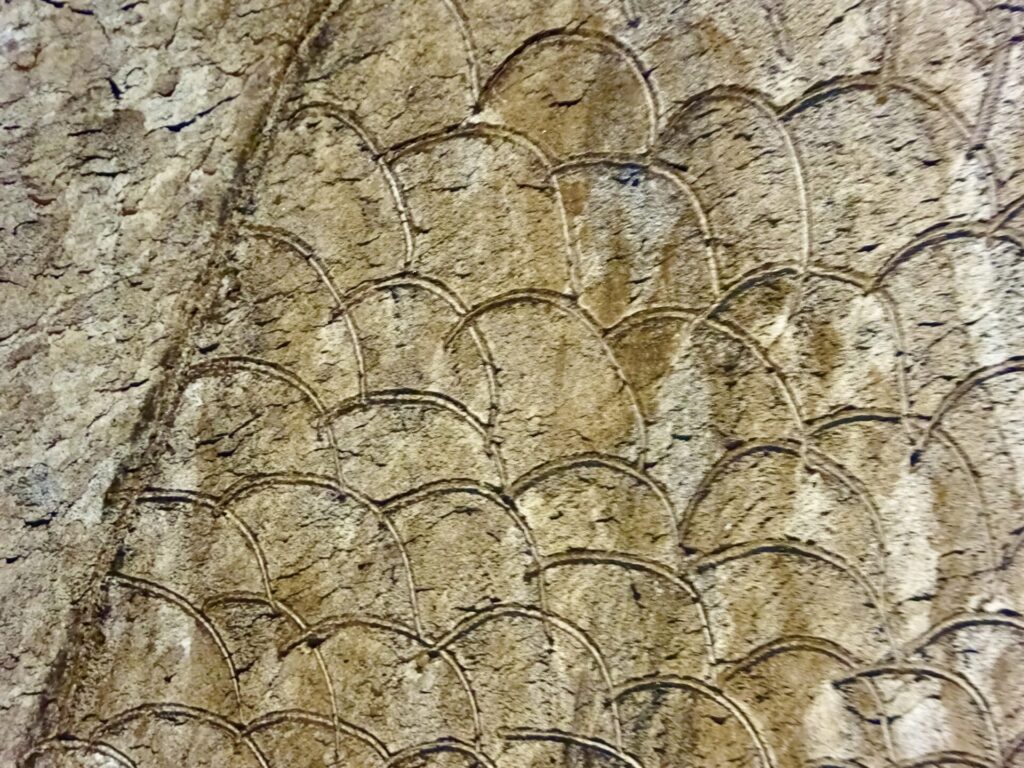

厚く塗られた下地に、線が掘り込まれています。

鯛の目に釘付け。

上を向いてるのに、目力を感じちゃう。

お昼ごはんは、公民館で。

島の旅館・特製のお弁当だそう。

窓の外には、いりこのぼり。

丸い目と口が可愛い。

昼食後、路地で小さな黒猫に、話しかけられました。

‥猫、いっぱいいたな。

港から船に乗る前に、小さなテントに立ち寄ります。

大きな袋に入ったいりこ、500円!

大小、色んなサイズのいりこがいました。

試食したら、買わずにはいられなくなるんですよね。

背中のリュックに、物凄い数のイワシがイン!

次に向かうのは、船のスクリューの形をした、粟島です。

粟島のアート巡り

伊吹島から、船で粟島に移動しています。

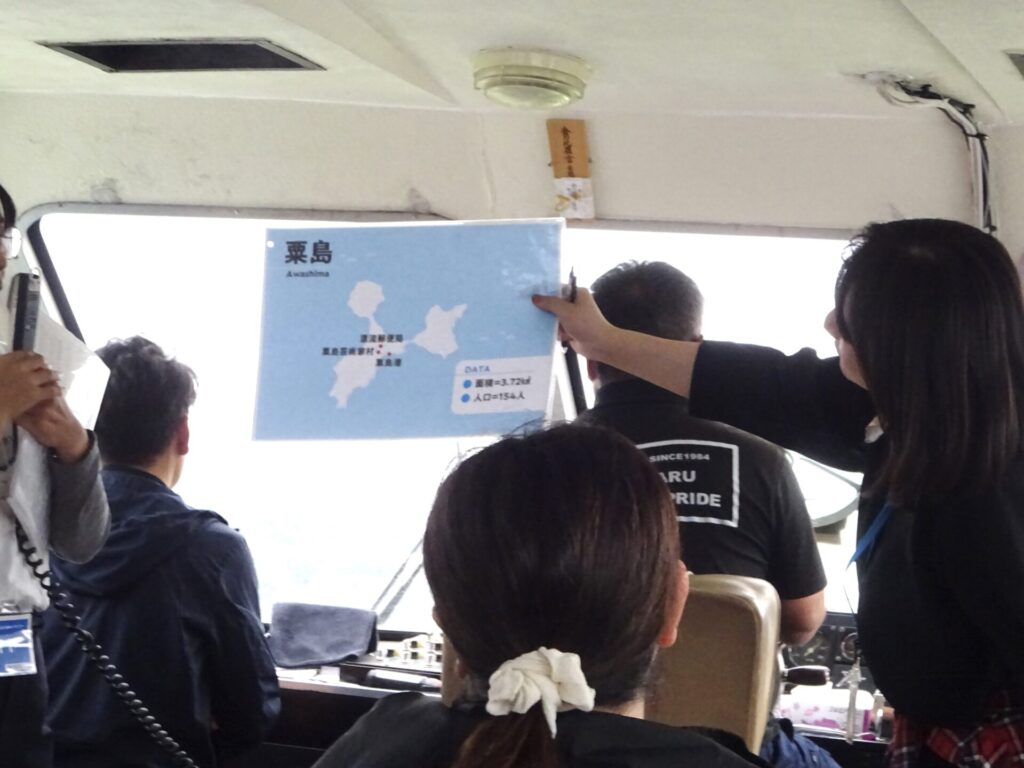

先ほどの地図、再掲。

島に上陸。

港で、ガイドさんと一緒に歩くグループと、個別行動するグループに別れました。

私たちは、個別行動にしたよ。

楽しみにしてた「漂流郵便局」で、多めに時間を取りたいから。

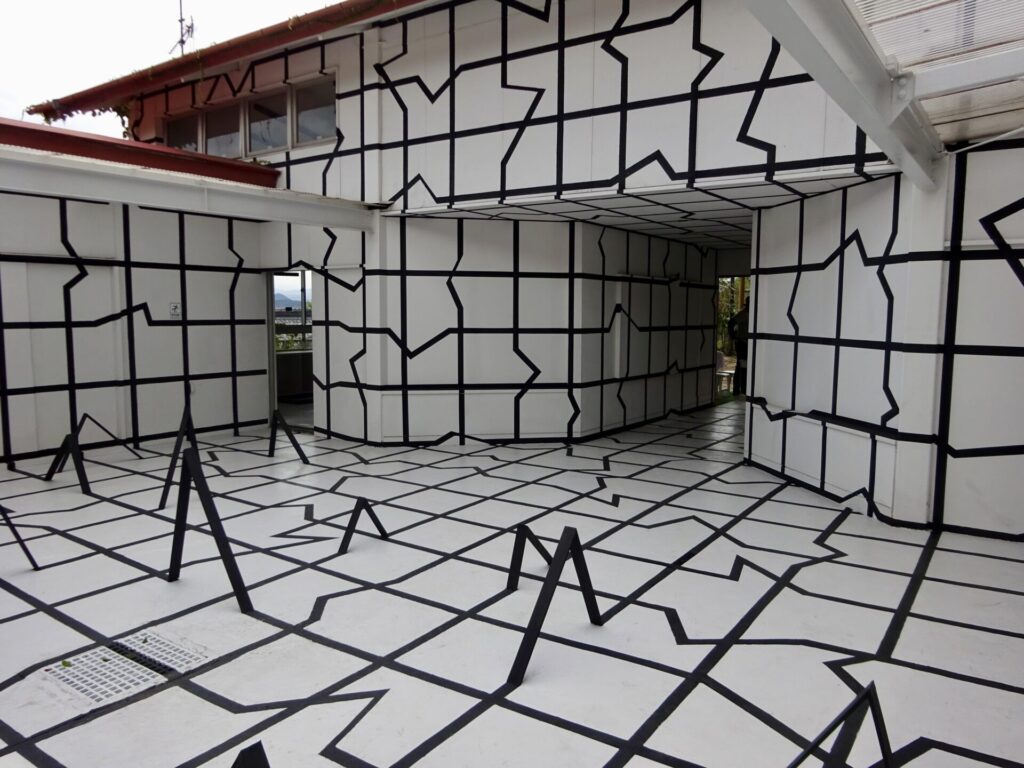

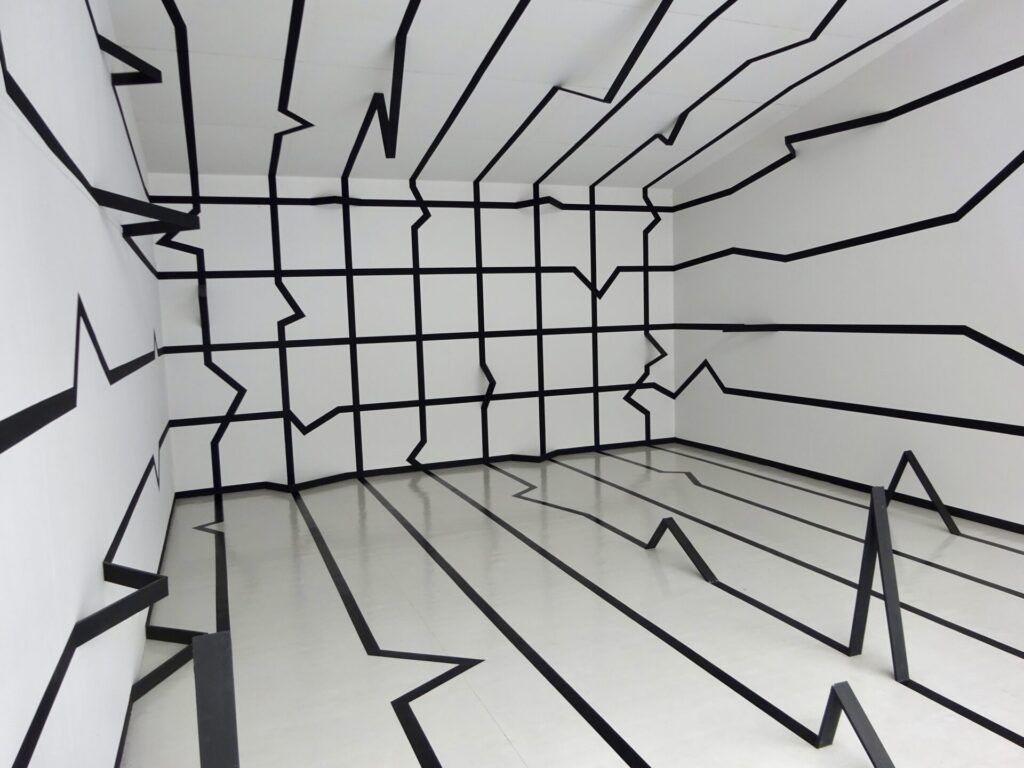

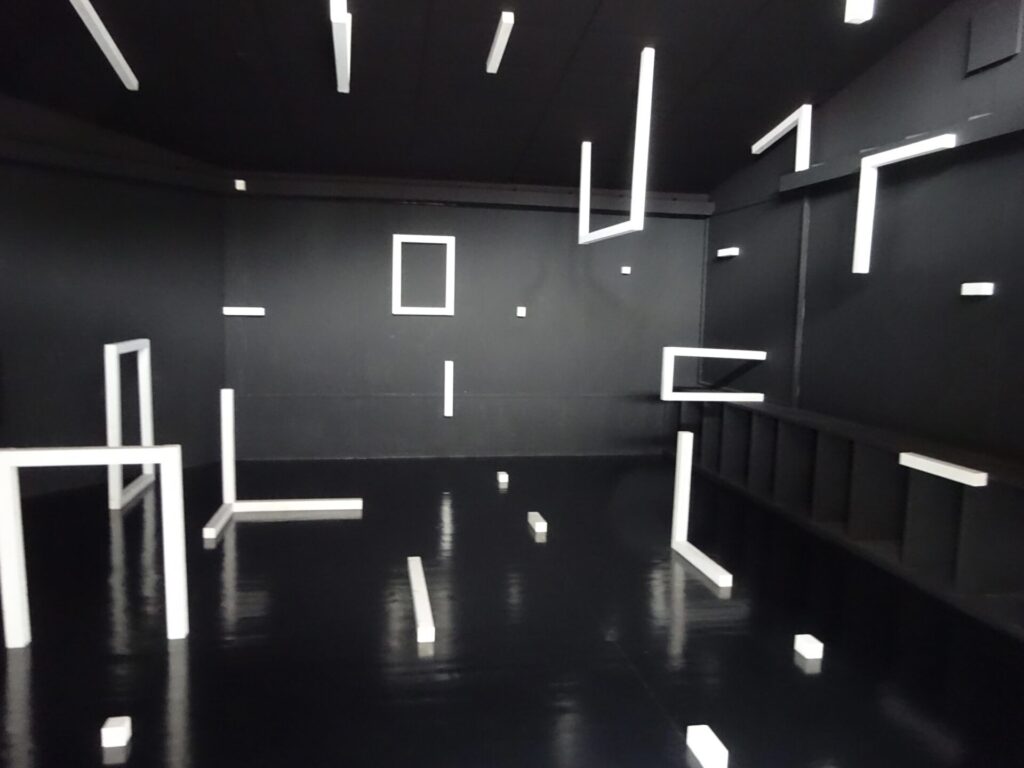

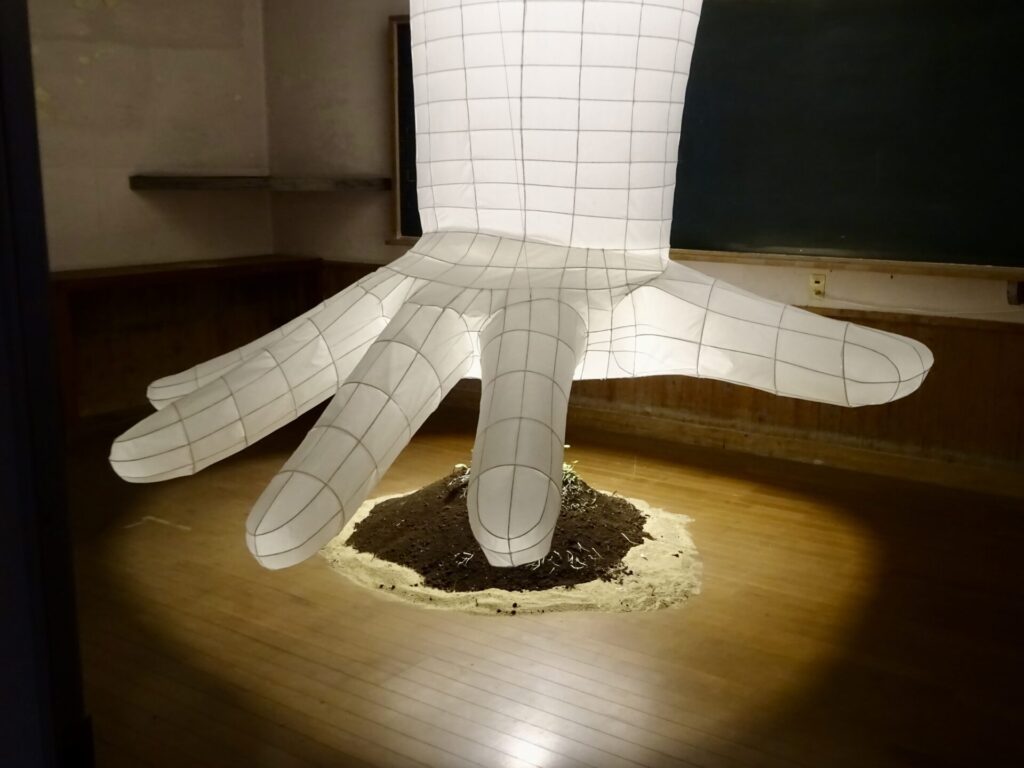

最初の作品は、旧・粟島幼稚園に展示された、エステル・ストッカー氏「思考の輪郭」。

氏は、JR宇野駅の駅舎をデザインした人です。

‥うん、コレコレ。

前回の瀬戸芸で来た時、床の突起に足を引っ掛けて焦ったんだった。

白い部屋と、

黒い部屋もあります。

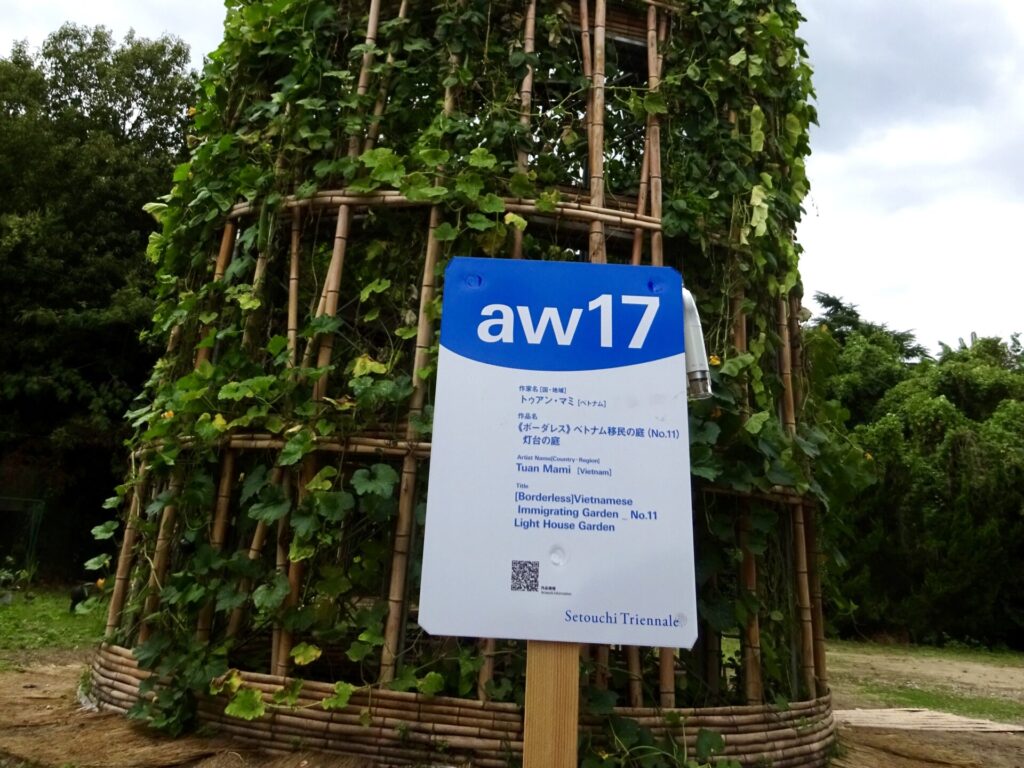

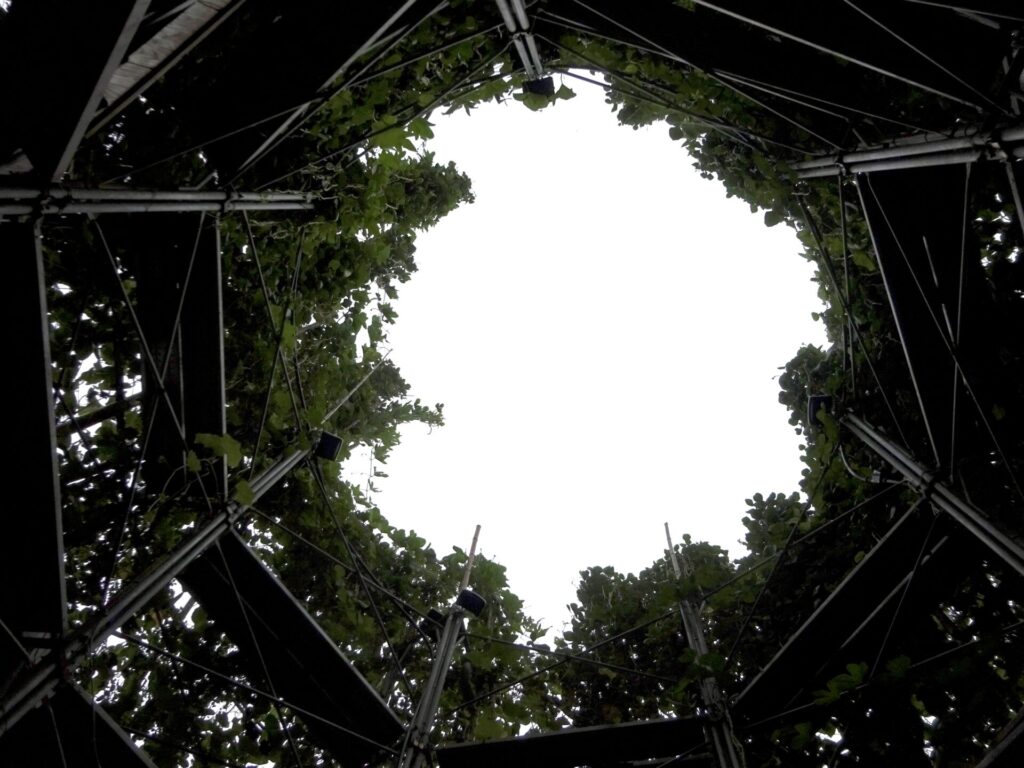

お隣の、旧・粟島小学校校庭の作品は、ガイドブックでは「タイトル未定」でしたが、

「《ボーダレス》ベトナム移民の庭(No.11)灯台の庭」とつけられていました。

灯台の庭、かあ。

あっ、かぼちゃがなってる。

中に入って上を見上げると、こんな感じ。

植物に覆い尽くされた塔、不思議な灯台。

坂を下って、粟島芸術家村を目指します。

旧・粟島中学校は、2010年から芸術家村に。

木造平屋建ての校舎内の作品は、後から見ることにして‥

この作品ですよ!

「航海する記憶の船 ーノマドギャラリー in 粟島」!

暗い体育館に、ポツンと明るいゲル。

狭い空間ですが、同時に無限の広さも感じました。

【航海する記憶の船 ーノマドギャラリー in 粟島】

粟島の元海員たちが語る航海の体験や見聞を、蓄音機を通じて再現するインスタレーション。

蓄音機から流れる元海員たちのエピソードや当時の流行音楽を聴きながら、航海を追体験できる。■引用:瀬戸内国際芸術祭2025公式ガイドブックより

天井には、無数のカモメの群れ。

おや、ゲルの中に、入ってきた子もいますね。

昔の流行歌と、船員さんのお話。

この座布団に座って、ゆっくり聞いていたかった。

もし個人で来島したら、こういう時間の調整が叶うんだよね。

では、木造校舎に入ってみましょう。

島を「生きたキャンバス」として再解釈した作品「粟島の記憶を染める」。

巨大な子供の手のひらの下に、

植物が育っていました。

これは、スナメリの骨かな?

浜に打ち上げられた骨のように見えます。

うっすら蒸気に包まれた体から、植物がニョキニョキ。

2010年に始まったプロジェクト「ソコソコ想像所」は、瀬戸内海周辺の海底遺物を探して収集・展示しています。

時間が許せば、1つ1つゆっくり見たい、気になる部屋でした。

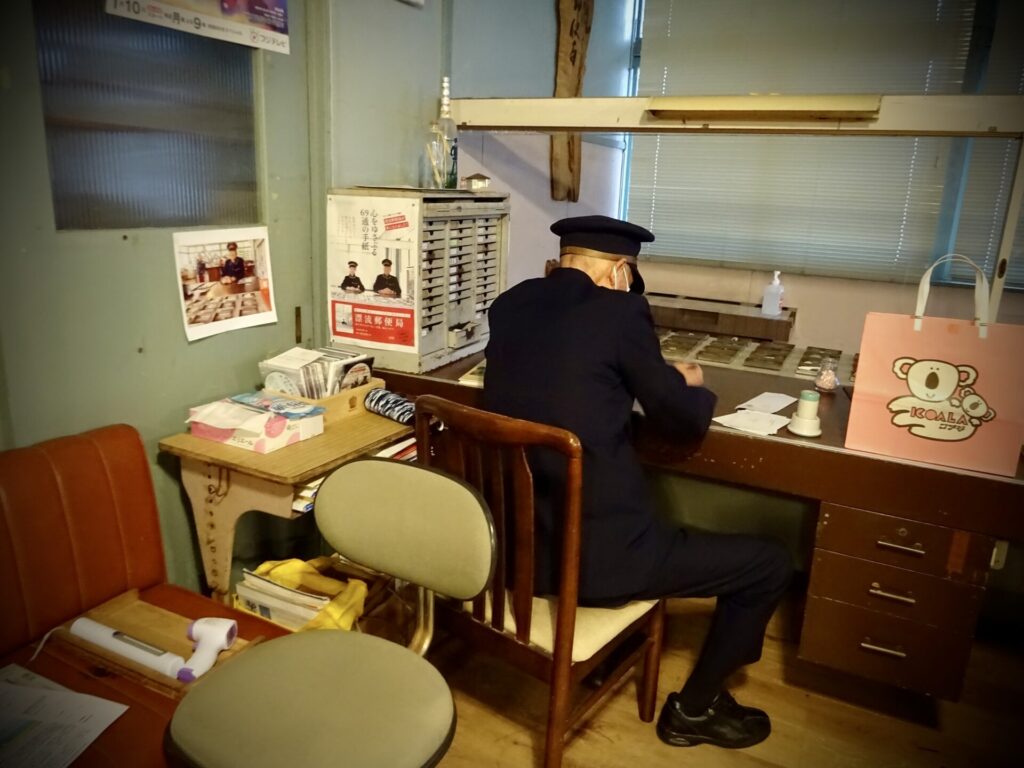

漂流郵便局、お休みだった〜!

私たちには、この島に来たら必ず寄りたい場所がありました。

それが、漂流郵便局です。

粟島に上陸した時、ガイドさんと回るグループと別行動をとったのも、ここでゆっくりしたかったから。

はい、やってきました!

多分、15〜20分くらいはいられるはず。

そのために他を足早に回ったんだから!

届け先のわからない手紙、預かります。

行き先不明の手紙が届く小さな島の『郵便局』~いつかのどこかのだれか宛~

こちらは、届け先の分からない手紙を受け付ける郵便局。

「漂流郵便局留め」というかたちで、いつか宛先不明の存在に届くまで漂流私書箱に手紙を漂わせてお預かりいたします。過去/現在/未来

もの/こと/ひと

何宛でも受け付けます。いつかのどこかのだれか宛の手紙がいつかここにやってくるあなたに流れ着く。

懐かしい未来への郵便局。

漂流郵便局、開局いたします。【漂流郵便局】

築50年の郵便局を使ったアートプロジェクト。

手がけたのは現代美術作家の久保田沙耶さんで、第2回目の瀬戸内国際芸術祭を機に誕生。

局内では、全国から寄せられた「誰かに届けたい想い」を綴ったハガキが展示されている。

※本物の郵便局ではありません。■出典:三豊市観光交流局・漂流郵便局

それが!

この日は平日で、閉局してたー!(泣)

3年前に来た時、中はこんな感じで、ここに届いたお手紙を、自由に読むことができたのです。

局長さんもいらして、お仕事されてた。

‥ううう、なんて残念。

泣く泣く、漂流郵便局を後にしました。

この郵便局にご興味のある方は多いと思います。

※2022年に漂流郵便局を訪れた時のレポ、あります。

よかったら、覗いてみてくださいね。

残りの2作品も濃かった

畑の間の道を歩きながら、海側に引き返します。

そろそろ日が傾いてきたな。

海沿いにある、次の作品へ。

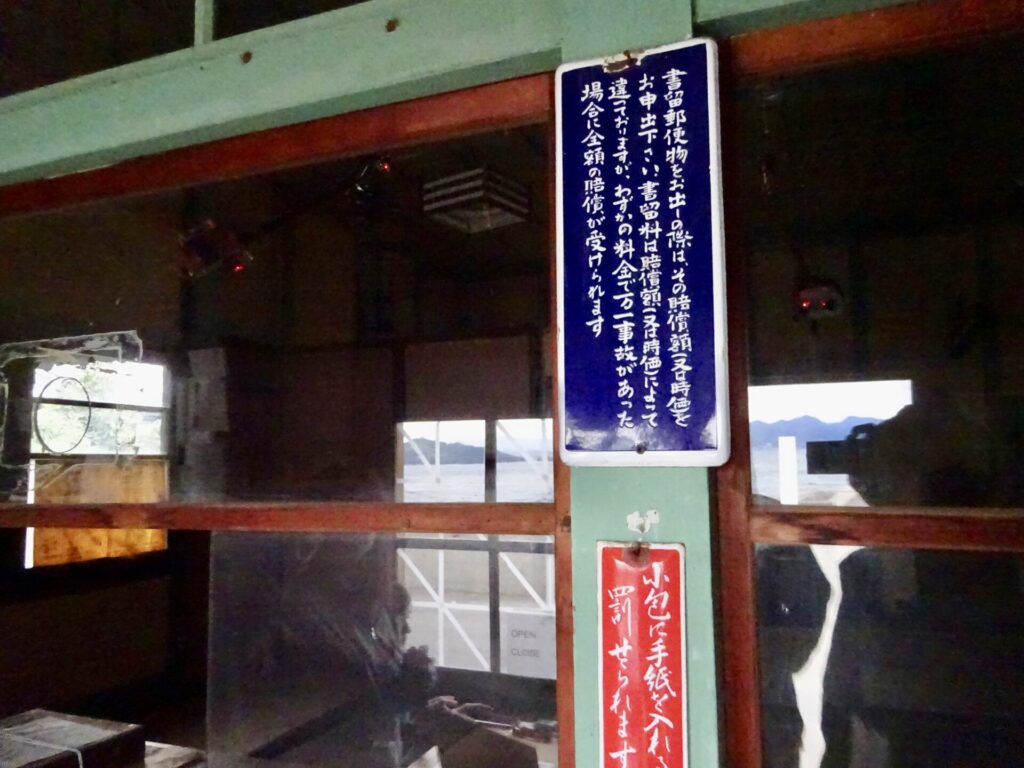

築100年を迎える旧・郵便局が、様々な楽器が音を響かせる小劇場になっているそう。

入ってみると、窓口、当時のまま。

で、楽器が色んな音を立ててるぞ?

カン‥ポーン、チーン‥ドドッ、コン!ダーン‥。

これってね、島民や、島を訪れた人から募ったメッセージを、モールス信号に変えて自動演奏してるんですって!

「ドン!」と音がした方向を振り向くと、大きな太鼓。

‥ねえ、これ、ホントにモールス信号になってるの?

いやあ、短音と長音が区別できないから、どうかなあ?

モールス信号とは、「短点(・)」と「長点(-)」の2つの記号を組み合わせて、文字や数字を表現する通信方法です。電気信号だけでなく、音、光、旗の動作など、さまざまな手段で表現でき、遭難信号の「SOS」が最も有名です。

■AIによる概要

ちなみに「SOS」なら、

「・・・---・・・(トントントン ツーツーツー トントントン)」

になります。

「何でもモールス信号変換」というサイトで、例えば「neoは元気」と変換すると、

「--・- ・-・・・ -・・・ -・-- ・・ ・-・-・ -・-・・ 」

になるらしいです。

さて、この作品から出ている音といえば、高い音と低い音が混ざる「カン‥ポーン、チーン‥ドドッ、コン!ダーン‥」みたいな感じ。

確かに、短音なのか長音なのか、微妙なところですね。

でも、色んな音での自動演奏、面白いです。

面白いですよね。

そうだ、この建物の屋根の瓦、ちょっと珍しいんですよ。

郵便局のマークが入っているんです。

外に出て、建物のてっぺんを見上げると‥。

お!「〒」マーク、見えた!

写真でも、わかりますか?

集合時間まで、もう少し余裕があります。

なので「多分、見に行けないな」と諦めていた作品に向かうことにしました。

ふと見ると、マンホールに浦島太郎。

‥で、異彩を放つこの古民家がそうです。

「帰り着く家 ー瀬戸内粟島古家漂留蓄層脳海図像・2025」。

屋根瓦は波。

波間を、人々が漂っています。

【帰り着く家 ー瀬戸内粟島古家漂留蓄層脳海図像・2025】

「なおす」という営みへの興味から「修復」をコンセプトに破損物、廃棄物を使い、その欠損部分や使われた痕跡を手掛かりに作品制作する作家が、島内の空き家と使わなくなった家具や日用品、乗り物の残骸などで島の記憶をたどる作品を展開する。

本作では特に、島の生活の歴史において重要であり続けた「船」の断片を使うことで粟島に向きあう。■引用:瀬戸内国際芸術祭2025公式ガイドブック

特集番組かなにかで、作家さんは東日本大震災のイメージも重ねている、と話されていたと思います。

‥建物に、船が突っ込んでるもの。

家の中には、入れません。

家具や日用品の残骸などでたどる「島の記憶」かあ。

ブロック塀と一体化した自転車にも、人影が。

かつて島で暮らしていた人?

‥怖い。

‥なんかここ、怖い。

‥うん、言われてみれば。

塀の上を歩く猫。

屋根登ってる子、あと、亀も。

‥うまく言えないけど、強烈な何かを肌で感じた作品でした。

ツアー客は全員、時間までに集合しました。

チャーター船に乗り込みます。

はー、粟島も満喫、満喫。

船の窓から外を見ると、スタッフさん(島の方も?)が、大きく手を振ってくれていました。

夜は、ホテルで荷物整理。

余談ですが、私は最近、小魚アーモンドにハマっていて、色んなメーカーの物を食べ比べているのでした。

あっという間に食べちゃう。

「伊吹島・粟島編」は、ここまでです。

お疲れ様でした。

翌日、大ハプニング発生!

まだ余力のある方‥翌日の話、聞いていただけます〜?

この日は、高松港から直島に渡り、春会期に見逃した作品を見に行く予定だったんですよ。

けれど!

想定外のハプニングが起こってしまった。

一言で言えば、

人が多すぎて、直島行きの船に乗れなかったー!

瀬戸芸名物(?)「積み残し」です。

いや、船が出る何時間か前から、券売所に行列ができていることは知っていました。

ホテルの窓から、その行列が見えていたから。

そこで早めにチェックアウトして、港に向かったのですが、

完全に出遅れました。

しばらく並んでいたら、

直島行きの船、チケット売り切れましたー!

直島行き、もう買えませーん!

行列から「えー⁉︎」の声も聞こえます。

皆さん、仕方なく思い思いの方向に離散しました。

次の直島行きの船の列が、もうでき始めています。

うお‥ど、どうしよ?

次の直島行きの船の列に並ぶ?

ちなみに、次の船の出航はかなり後。

雨の中、長い行列に並んでいる時間がもったいないと思いました、小雨が降ってて寒いし。

この日は、直島で作品鑑賞して、直島から岡山側に渡り、JR岡山駅から帰宅する気マンマンでスケジュールを立てていたのです。

‥えーっと、じゃあ直島はスッパリ諦めて、どこか別の島に行く?

とはいえ、全くのノープラン‥何も考えてなかった‥うん、直島以外はね。

こういう時、瀬戸芸の公式ガイドブックがあれば、各島に渡る船の航路図・出航時刻表・島内バスの情報がギッシリ掲載されているので、素早くスケジュールを組み直すことができます。

そっか。‥えーっと、ガイドはリュックの中?

‥出そうか?

はい、ここで残念なお知らせです。

ホテルのフロントから自宅に送る荷物の中に入れたので、手元にありません。

だって!だってね⁉︎

今日の動きは家で考えてたし、昨夜もホテルのベッドで最終確認したから、重たいガイドブックはもう必要なくなったんだもの。

あ〜ん!めっちゃ必要だったよう!

そんな私は、スマホで情報を集めることに全く慣れていません。

- そもそもスマホ操作に慣れてない!

- 画面の字が小さくて読めない!

- ピンチによる拡大・ブラウザバックで、思わぬページに飛ぶ!

- さっき調べた時刻表を再表示したいのに、すぐどっかいく!

何しろ、同時進行で色んな情報を組み合わせつつ計画を立てなきゃだから、私はガイドブック一択なのです。

本の隙間に指1本挟んでおいて、別のページをチラ見してすぐ戻ったり、付箋紙ペタペタは当たり前。

- 船やバスの時刻・運航ルート

- 作品展示エリアの地図

- 作品の鑑賞可能時刻や解説

- その他、必要な情報

これらの情報を1つ1つ、いちいち小さな画面を切り替えながら調べ「あれ?時間は大丈夫だっけ?」「さっき見たサイトはどこ?」なんてやってると、

ムキーーーッ!!!

と、暴れそうに。

‥もう、ほぼサル。

サル化したところで、どうにもなりません。

とりあえず、今回まだ見てないエリアが残っている小豆島に渡れば、なんとかなりそうな気がしました。

そうだ、小豆島、行こう。

小豆島行きのフェリーが出る桟橋に目をやると、ちょうどフェリーが止まっているではありませんか。

neo、もしかしたら、あの船に乗れるんじゃない?

ヨシ!券売所に急げ!

するとちょうど出航の7分前、他の乗客は既に乗船し終わり、車ごと島に渡る人たちが乗船中でした。

次々とフェリーに乗り込んでくるバイクや車を傍目に、スタッフさんに「こっちから、客室に上がってくださーい!」と誘導されて、セーフ!

客室に転がり込みます。

ふう、間に合った。

‥それにしても雨、結構強くなってきてない?

出た。

「うちには雨女がいます」

さて、小豆島にはいくつかの港があります。

私たちが乗ったフェリーは、土庄港に向かっていました。

土庄港はラッキーなことに、島で1番大きな港です。

ここから発着する島内バスも多くて、ありがたい。

さあ、高松港から土庄港到着まで1時間。

島に着いたら、私たちはどう動きましょうか?

瀬戸芸初心者の夫は、このような時、どうすればいいのかわかりません。

うん、土庄港に着くまでに、なんとか考えるよ!

‥そんなワケで、私はノーガイドブックで、現地での動きを考えることになったのです。

「指定席確保済みの新幹線がJR岡山駅を出るのが、17時47分」

この動かせない時刻を基準に逆算して、島に降り立ってからの行動を組み立てなくては。

17時半までに岡山駅に戻るなら、小豆島から船に?

それとも‥。

島内バス・船・JRの乗り継ぎを、順に調べていくと「お!これで行けるか⁉︎」と思ったルートも、

わあ、これだと、作品展示エリアに滞在できる時間が少なすぎる!

うーん、ここまで足をのばすと、帰りのバスがないか。

えー⁉︎これじゃあ、岡山の港で、40分のロスタイムが出てしまう!

ひゃ〜、時間通りにバスが岡山駅に着けばいいけど、もし渋滞したら新幹線に間に合わない!

と、次々壁にぶつかっては、案を再び白紙に戻すのを、10パターンくらい繰り返しました。

‥それでも、なんとか「イケる道」を見出せたのです。

魅力的な作品を鑑賞後、無事に予定の新幹線に間に合いました。

私たちが小豆島で訪れたのは、中山エリアでした。

雨の中、美しい風景の中に設置された大作を見て、

「棚田でとれた美味しいお米」のおにぎりを食べて、

土庄港から、小豆島を後にしたのです。

瀬戸芸の本を書いている私は、

この「いきなり小豆島編」を、瀬戸芸本・第2弾に書こうと思いました。

※瀬戸芸本・第一弾はこちら。

初心者さんにお役立ちの、ガイドブックです。

ちなみに小豆島は、前回の瀬戸芸2022の時、そして今回の春会期にも訪れています。

※瀬戸芸2022の小豆島レポはこちら。

※瀬戸芸2025・春会期の小豆島レポはこちら。

さあ「隙あらば瀬戸芸」で「全17会場、制覇!」を目指した私が残すエリアは、この時点であと「犬島」だけになりました。

「犬島・豊島編」が、瀬戸芸2025レポのラストを飾りますので、お楽しみに。

それでは、また!