こんにちは。

「隙あらば瀬戸芸」のneoです。

この記事は、瀬戸芸2025の秋会期に高見島を訪れた、写真多めのレポです。

岡山側から船を乗り継ぎ、高見島に渡りました。

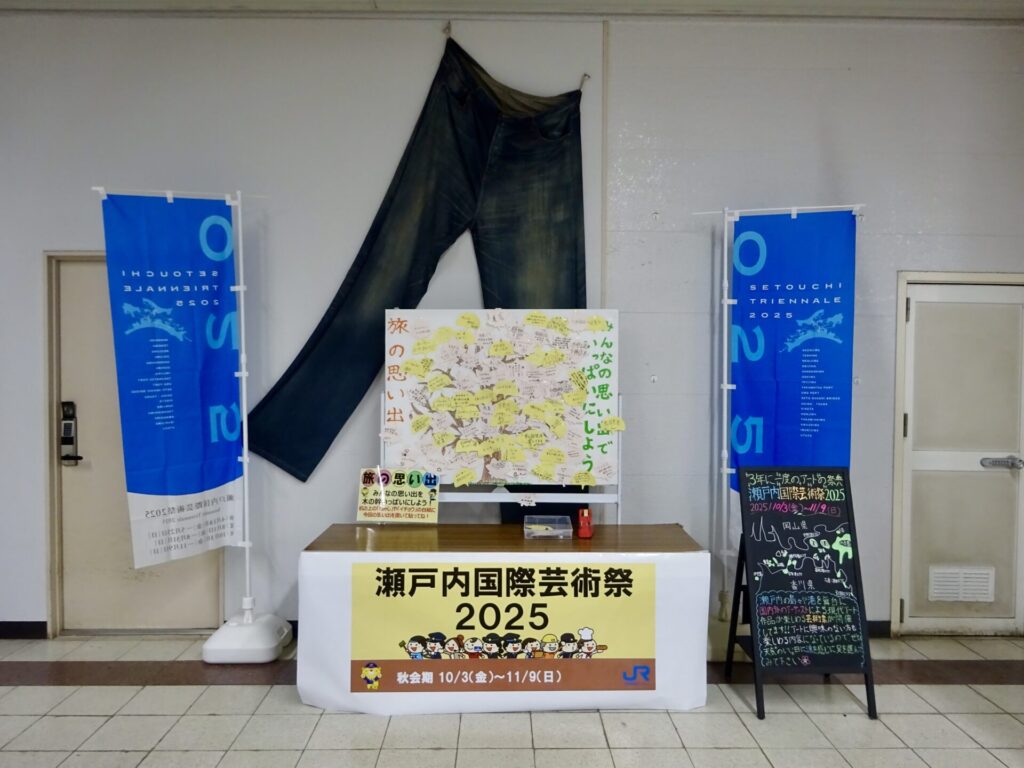

瀬戸内国際芸術祭、略して「瀬戸芸」は、香川県・岡山県で瀬戸内海の島々を舞台に開催される現代アートの祭典です。

【瀬戸芸2025・各会期の開催期間】

- 春会期:4月18日(金)〜5月25日(日)

- 夏会期:8月1日(金)〜8月31日(日)

- 秋会期:10月3日(金)〜11月9日(日)

今回は、1泊2日のひとり旅。

初日に秋会期限定の高見島・本島・宇多津エリアを回りました。

ちなみに宇多津エリアは、今年初めて瀬戸芸に加わったエリアです。

まずは、高見島編からお届けしますね。

美しい島の風景ごと、ぜひお楽しみくださいませ。

JR岡山駅から児島観光港へ

児島観光港からスタート

新幹線でJR岡山駅に到着後、四国側に向かう列車に乗り換え。

8時52分発・高知行き特急「南風3号」で、瀬戸大橋方面に向かいます。

お、アンパンマン列車だった!

今年で、25周年を迎えた人気列車。

車内アナウンスにも「彼」が登場しましたよ。

9時16分「児島ジーンズ」で有名な、JR児島駅に到着。

場所は、瀬戸大橋を渡る手前です。

JR児島駅と児島観光港は歩いてすぐ。

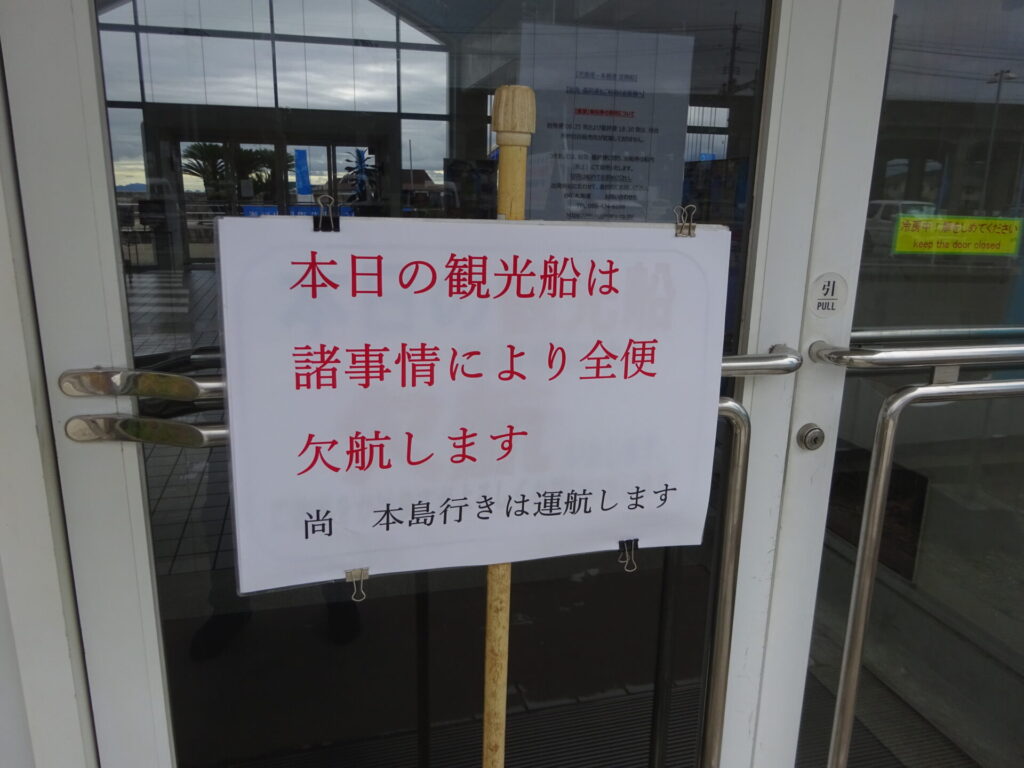

ここから、本島行きの船に乗るのですが‥なんか、誰もいなくない?

えええ⁉︎

ぜ、全便欠航って‥?

窓口で尋ねると、本島・高見島行きの船は運行しているそうで、ひと安心。

先日の3連休は大変な人出だったそう。

けれど、平日のこの日はガラガラでした。

相変わらず人気の瀬戸芸。

各港で、船に乗れない人(積み残し)も出たんだって!

高見島への移動ルート

ここで簡単に、本日の移動ルートを。

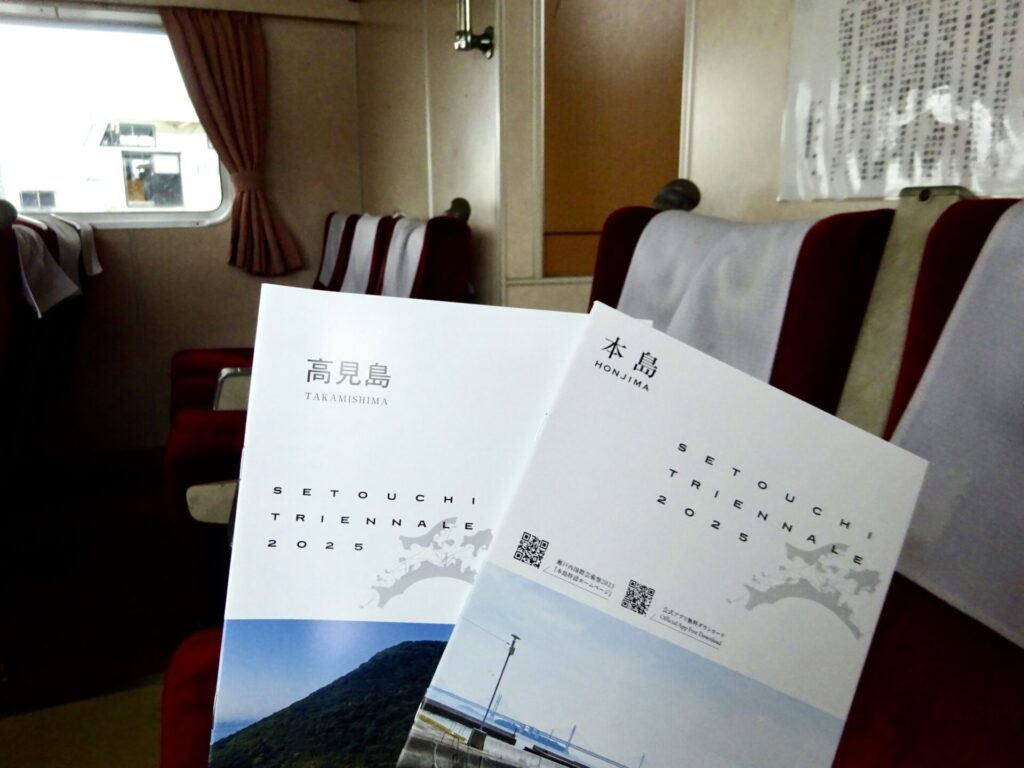

児島観光港を出発して本島に向かっていますが、最初に本島の先にある高見島に行きます。

なので本島に着いたらすぐ、高見島行きの船に乗り継ぐ予定。

高見島を見て回った後、再び本島に戻り、そこから香川の丸亀港を目指しますよ。

その理由は、丸亀行きの船が本島から出てるから。

夕方、丸亀から、宇多津エリアに行こうと思って。

本島経由で高見島へ

本島から高見島へ

10時、本島港に到着。

こちらが、高見島行きの船です。

ちなみに高見島へは、本州側から直接向かうことができません。

こちらの船も、ガラガラ。

一番前の席に座っちゃお。

運転席が珍しくて、興味シンシン。

こういうところでも、非日常を感じて嬉しくなるのでした。

高見島が見えてきました。

うわーん、雨が降り出した。

10時35分、上陸すると小雨に。

‥さて、港の周辺こそ平坦な道だけど、

私は知っているっ!

高見島は、とんでもない上り坂・下り坂が続く島!

瀬戸芸2022で来た時、びっくりしたもん。

ホラ、早速「お助け杖」の貸し出しが。

決して写真では伝わらない、高見島の急勾配!

もし杖を借りたら、私は全体重を預けがちだから、自力で登ろう。

ずっと片手に島の地図を持ってるし、自由に写真を撮るために、できるだけ両手を開けておきたいのです。

急な上り坂で竹製の杖を使うと、そのうち手のひらが痛くなってきますしね。

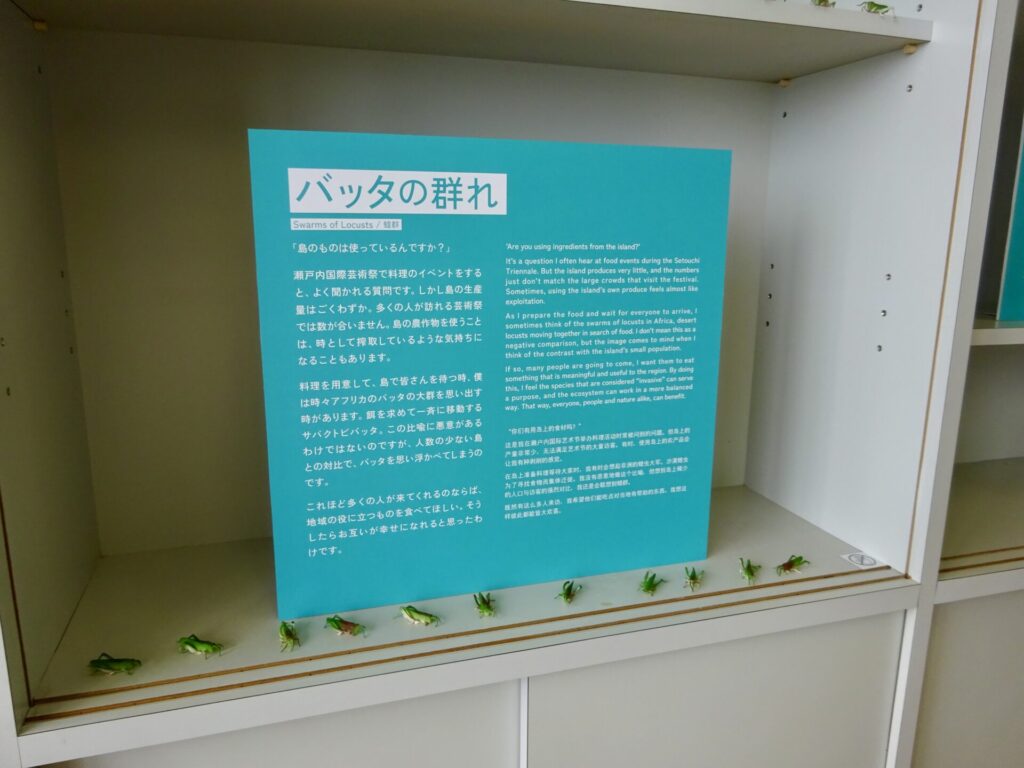

最初の作品「エイリアンフード 島の外来種」に到着。

旧小学校の校舎内に設置された飲食スペースです。

普段は過疎の静かな島に、芸術祭で人が押しかけて食事をする。

そんな状況に、作家さんはバッタの大群のような暴力性を感じるのだそう。

‥確かに、それはあるよね。

「alien(エイリアン)」とは「外から来たもの」という意味。

外来種の植物、そして外国人も「エイリアン」。

地球の生命の材料が宇宙からやってきたものなら、私たち人間もあるいは‥とのこと。

私を含め、瀬戸芸で遠方から押しかける来島者だって、エイリアンでしょう。

‥エイリアン・neo。

飲食スペースは11時からで、まだ開店前。

ガイドブックに「外来植物などで作ったカレーを提供し、島のことや食料バランスについて来場者に考えてもらう」とありました。

カレーに入ってる、ニンジンや玉ねぎも外来植物だよ。

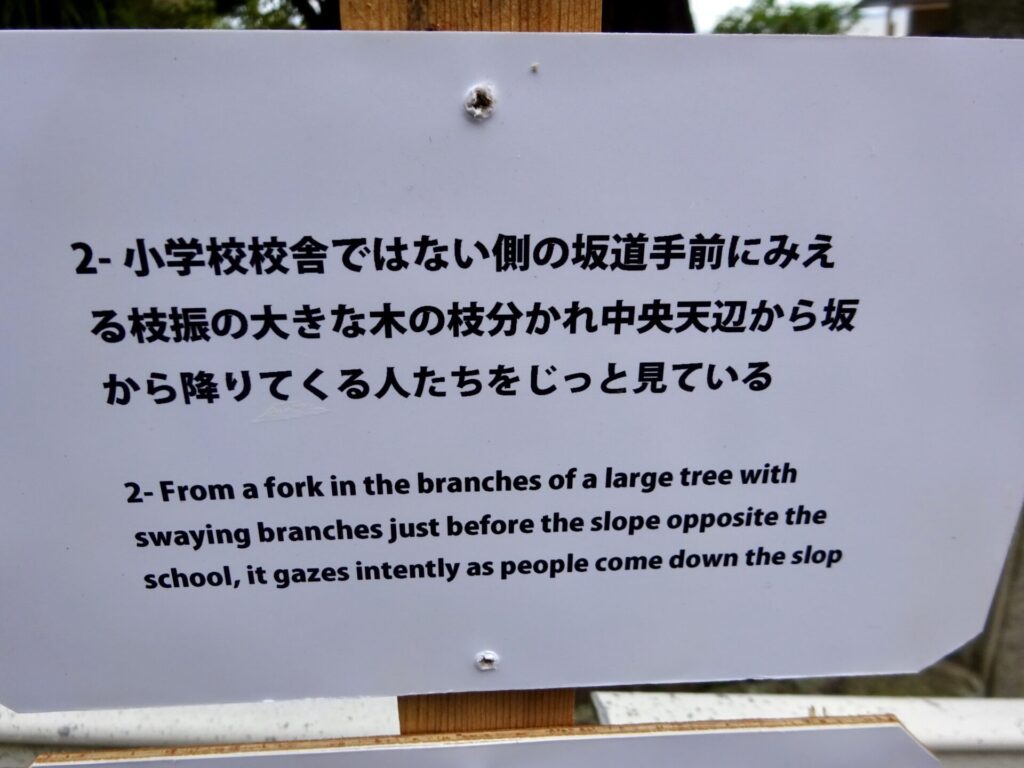

校庭の木の上には、小さな作品「星屑の子どもたち」が。

来島者はそれぞれ「‥どこ?」と見回し、作品探しを楽しみます。

知らない人に「あそこの枝ですよ」と、教えてもらったりも。

ああ、いた、手のひらサイズの小さな生き物。

この日、島のあちこちで遭遇することになりました。

坂を登っていくと、

作品の目印、青い看板が。

ということは、ここにも何かいるの?

作品を見つけるためのヒント。

わ、いた。

雨に濡れた木と色が一体化してる陶器製の子。

この島の手積みの石垣は、築かれて既に360年にもなるそう。

当時の島の人々が、島の石を運んで見事に積み上げました。

民家の屋根にも、陶芸作品いた。

左側の家の屋根に、ちょこんと座ってるの、わかりますか?

写真を拡大したら、わかるかも。

上り坂のアート巡り

お次の作品は、石段を登る民家の中。

かなり登って来たので、見晴らしがいい。

雨が上がり、青空が見えてきました。

瓦の上には、十二支。

これは手前から、辰・丑・酉のようです。

母屋いっぱいに、大きな青い絵の展示。

高見島は大正時代、除虫菊の栽培が盛んでした。

作品には、小さな菊の花も描かれています。

屋根裏の暗がりにも、何かがポツリポツリ。

この島に残る「両墓制(りょうぼせい)」の風習とつながる作品でした。

「両墓制」については、またのちほど。

瀬戸芸作品は、島の歴史や風習と結びついたものも多いのです。

坂と階段で疲れた人や、人が多い時に順番待ちするための椅子。

私も、ちょっと休ませてもらおうかな、と思ったけど‥

雨でめっちゃ濡れてた!

‥いや、水滴模様の椅子かと。

今度のお家は、急な石段を降りるのね。

門をくぐると、いきなりドーン!

入ってくる人は、思わず「うわっ!」と声を上げます、もちろん私も。

微笑んでいるようにも、怒っているようにも見えるという、大きな立体作品でした。

ふう。

こりゃ、青看板がないと、絶対迷子になるわ。

こういう場所には当然、自販機もお店もないので、各自飲み物や軽食を持ち歩く必要があります。

私も時々、リュックからペットボトルを取り出しては、水分補給。

けれど、トイレもそうそうないため、飲み過ぎに注意しなくちゃ。

‥わかります?

この、先の見えない石段。

「登り切った!」と思ったら、カーブした石段がまだ続く、っていうね。

細い石段は、足を踏み外さないよう慎重に。

‥次が、一番高い場所にある作品だから頑張る。

普段、全く運動しない上、すぐエレベーターを使う私は、息が切れて頭もガンガンするので、休み休み登ります。

いきなり飛んできた虫が、汗ばんだ額にぶつかって慌てるし、足元に石ころは転がってるし、危険がいっぱい。

安全な日常生活では全く使う機会がない「野生センサー」的なものを必死で作動させつつ、目を見開いて歩を進めます。

足がガクガクしてるけど、絶対転ばないように。

雨上がり、夏のように蒸し暑くなってきました。

そうは言っても10月だから、真夏と違って、まだ「人に優しい気候」のはずです。

‥すれ違う人も、みんな汗だくでハアハア言ってるぞ。

体力に自信がある人や、アウトドアが趣味なら楽勝かもですが、これが「瀬戸芸は、島によってかなりハード」と言われるゆえん。

ようやくたどり着いた作品は「はなのこえ・こころのいろ2025」。

描かれているのは、作家さんが高見島で出会った花々だそう。

そして2階が‥

「〜melting dream〜 高見島パフェ 名もなき女性(ひと)達にささぐ‥」。

お砂糖で作ったバラの彫刻が、年月と共に溶け、朽ちていく作品。

わああ、瀬戸芸2022で見た時より、めっちゃ溶けてるな。

ちなみにこれが、瀬戸芸2022で撮影した同作品です。

バラの花弁がしっかり残っていますよね。

それが、3年でこんな感じにメルティング。

溶けたバラに混ざってる、新しいバラは、

現在もこの島で暮らしている女性を象徴しているのだそう。

坂だらけの急斜面や、水の少なさなどと毎日向き合ってきた、高見島の人々。

実際に長い石段を登ったり下ったり、細い道が続く集落を歩いてみると、島での暮らしの厳しさがよくわかります。

ここも、お屋敷が建ってた跡かな。

人が住んでるお家より、廃屋や崩れたお家が目立つ。

昭和初期には、1000人ほどの島民がいた高見島。

高齢化と過疎が進んだ現在、島の人口は25人しかいません。

下り坂のアート巡り

次の空き家に入ってみましょう。

お!土間に、かまど!

高見島の家々の窓から見える、海の景色のポストカードが、整然と並べられていました。

好きな1枚を選んで、持ち帰ってOKのようです。

‥私は、自分でいっぱい撮影したから、大丈夫。

それにしても、この石垣。

よく積んだと思うし、今でも美しいのは、きちんと人の手で整備されているから。

次は、立派なソテツのあるお家ですね。

誰もいない玄関に、めっちゃレトロな扇風機が回ってた!

‥万一の発火とか、大丈夫かな?(汗)

作品名「過日の同居」。

島で廃村になった地区で、リサーチを繰り返した作家・藤野裕美子氏の作品。

入口に置かれたパンフ(↓)を読むと、作家さんの貴重な体験を、おすそ分けしてもらえたように感じました。

【板持地区(高見島北部、無人の集落)の取材を通して】

高見島には「浜」「浦」と呼ばれる地区の他に、港から北に2.5kmほど進んだ先に「板持」という無人の集落がある。10軒ほどの家屋が確認できるが、昭和50年代には住民はすでに7人ほどだったと記録されている。2019年、3人の板持地区の元住民の方とともに集落を訪れた。かろうじて草木に覆われた柱だけが残り、ほとんど原型を留めない家の前で、「あの花が咲いているあたりが食卓だった。」「あの柱が倒れているところが寝室だった。」と指を差しながら説明をしてくださるのを目で追いながら聞く。母がよく作ってくれた料理、兄弟とけんかしたこと、友達としたままごと遊び。身振り手振りを添えて、記憶が眼前に溢れているような様子であった。私は元住民の方の目に浮かんでいる、確かにそこにあった光景を想像しながら、花や倒れた柱を眺めた。「ない」ところに「あった」ものを想像する。元住民の方とのこの場所での出来事は私にとって特別な経験になった。

■引用:瀬戸内国際芸術祭2025「果実の同居/Staying in past days」パンフより

かつて、この家に住んでいたご家族が、毎日見ていた景色。

屋根裏の作品は、2019年から継続的に制作されているそうです。

やっぱり、島の天気は変わりやすい。

すっかり晴天。

こちらの作品は、細いステンレス製。

写真に撮れない繊細な美しさでした。

たまたま、他のお客様をご案内していたガイドさんがお手隙で、話しかけてくださいました。

こんにちは〜。

この民家もね、築100年くらい経ってるんですよ。

へえ、そうなんですか!

ありがとうございます。

個人での来島者は、教えていただいて初めてわかることもたくさん。

眺めのいい場所に椅子を見つけると、座って休みたくなります。

でも実は、船の時間が押してるから、少し急ぎ足。

‥この後、12時50分の船で本島に渡るの。

浜に降りて港に向かう

浜まで降りて来ました。

は〜、海と平坦な道が、もはや懐かしいレベル。

こちらが「両墓制(りょうぼせい)」のお墓です。

「両墓制」って?

塩飽諸島や三豊市の一部に残る葬制。遺体を埋葬する「埋め墓」と、墓参りのための「参り墓」、1人に2つのお墓を作る民俗風習のこと。

この墓地は「埋め墓」と「参り墓」が隣接していました。

アート目当てに島を訪れたエイリアン、しばし合掌。

おお、海風が涼しい。

秋ですね。

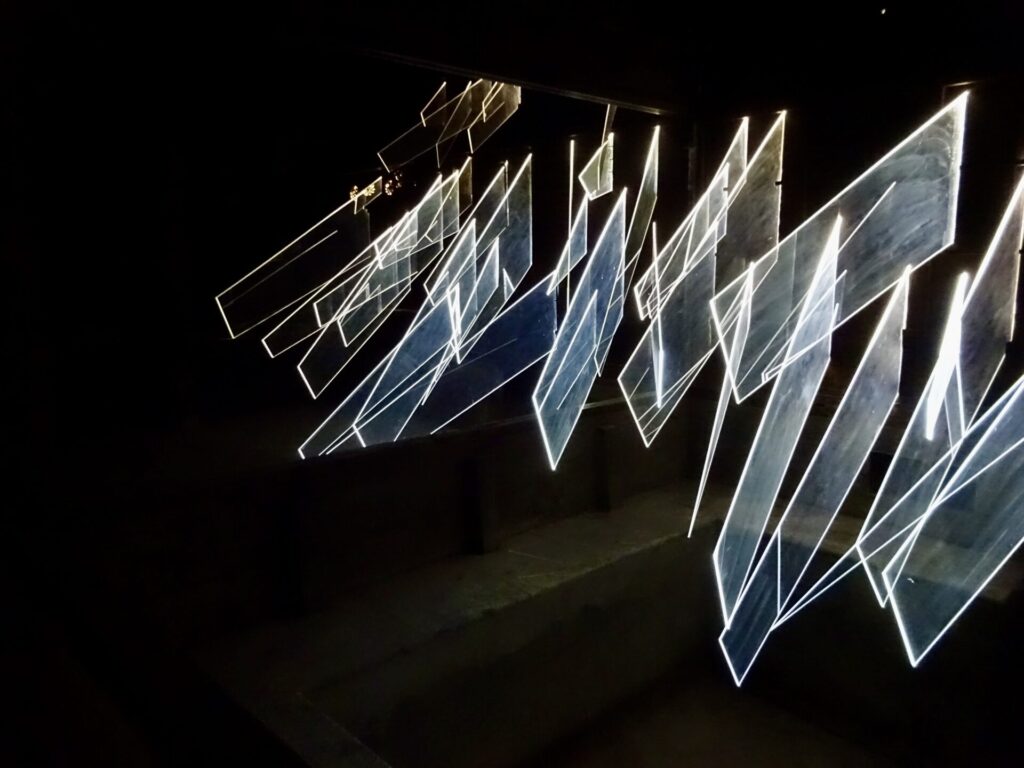

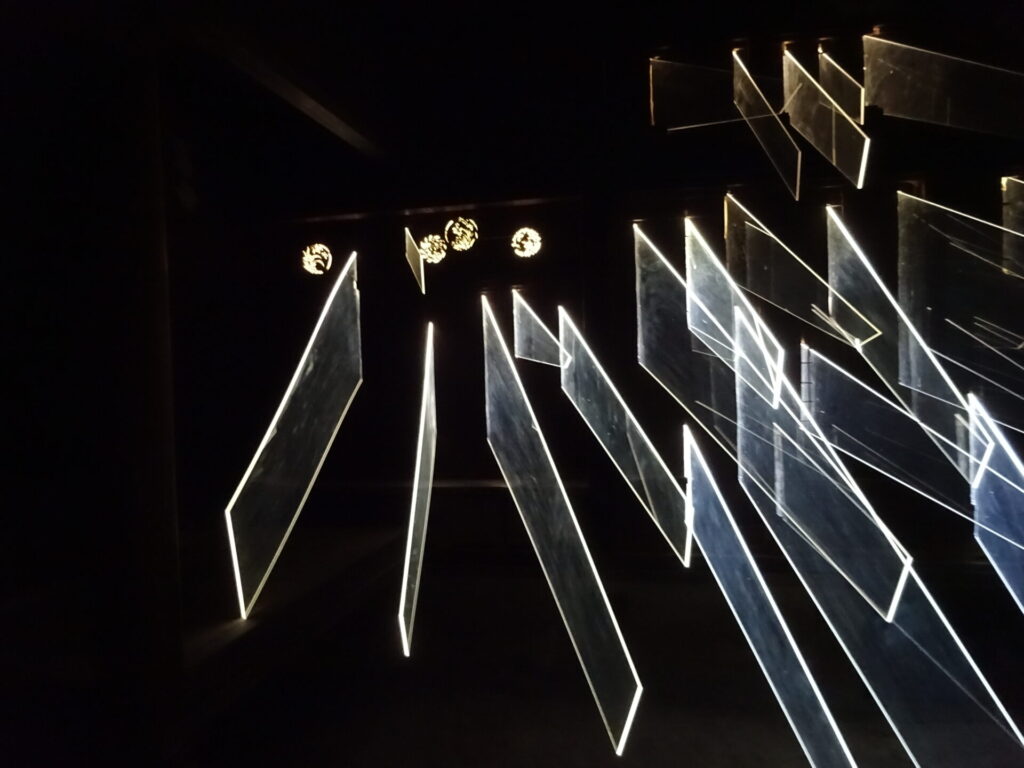

最後の作品は「時のふる家」。

家の壁に鋭く突き刺さった、アクリル板。

中島伽耶子「時のふる家」

刻々と変化する光が古民家の内部に差し込むインスタレーション。変化の象徴としての光が、優しくも暴力的に家という縄張りに介入し、変化に翻弄される島の姿を浮かび上がらせる。

■引用:瀬戸内国際芸術祭2025公式ガイドブックより

うん。

本当にね、優しすぎる光の容赦ない破壊力が切ない。

港付近には、ボランティアさんによる花壇が。

ざくろも、いっぱい実っていました。

また来るね、高見島。

晴れてくれてありがとう。

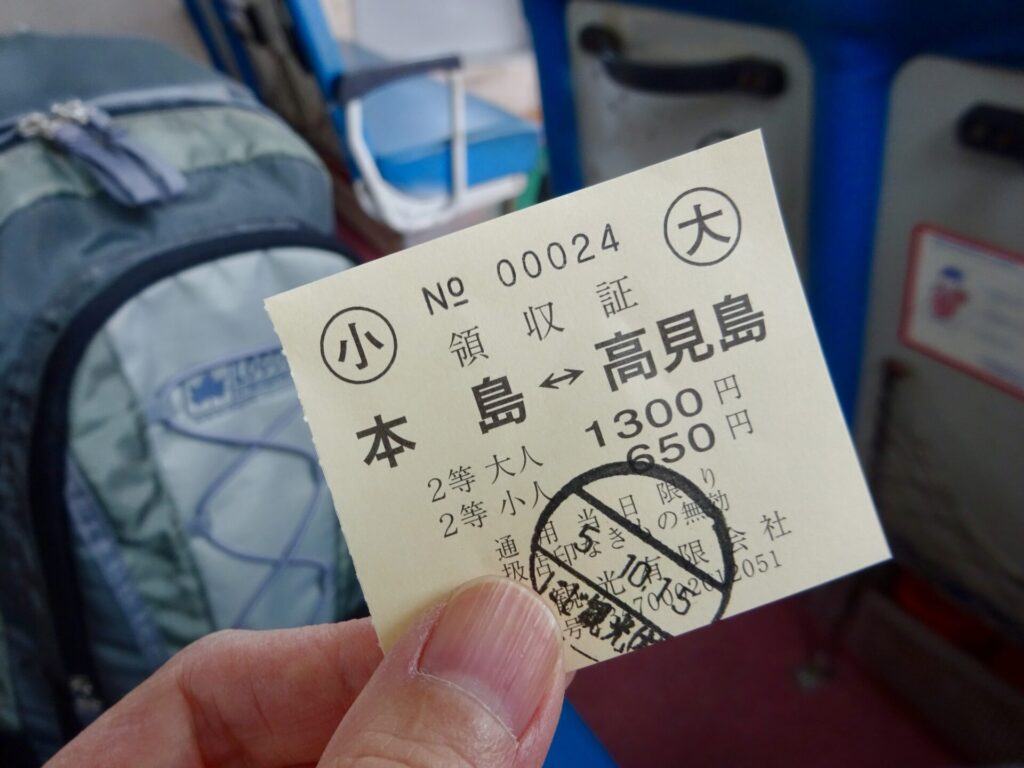

出港時間が近づき、本島行きの船の切符が販売開始に。

さあ、本島に向かいますか。

本島までは、船で30分の距離です。

‥と、今回は、ここまで。

この日は、高見島を出発した後、本島と宇多津エリアを巡りました。

続きの本島・宇多津エリア編も、お楽しみに〜。

それでは、また!

※瀬戸芸ファンの私が、初心者さん向けに読みやすいガイド本も書いています。

※瀬戸芸2022で訪れた、高見島レポはこちら。