こんにちは。

瀬戸芸ファンのneoです。

この記事は、瀬戸芸2025の夏会期に旅行会社のツアーを使って、引田・津田・志度エリアを訪れた、写真多めのレポです。

JR岡山駅発着の日帰り旅に、夫婦で出掛けてきました。

瀬戸内国際芸術祭、略して「瀬戸芸」は、香川県・岡山県で瀬戸内海の島々を舞台に開催される現代アートの祭典です。

瀬戸芸2025・各会期の開催期間】

- 春会期:4月18日(金)〜5月25日(日)

- 夏会期:8月1日(金)〜8月31日(日)

- 秋会期:10月3日(金)〜11月9日(日)

今回訪れたのは、瀬戸芸2025で新たに追加された、高松市の東エリア。

初めて瀬戸芸に加わった、かがわ市と東さぬき市の会場です。

ちょっと長めなので、ごゆっくり。

JR岡山駅から四国へ上陸

旅行会社の日帰りツアーを利用

今回訪れるエリアは、香川県の徳島県側に位置しています。

公共交通機関で訪れることもできますが、少ない休日にサクッと全エリアを回りたかった私は、JR岡山駅発着の日帰りツアーを利用しました。

瀬戸芸期間中は、各地の旅行会社さんから各種瀬戸芸ツアーが出ているのです。

へえ、一緒に行く〜。

あ、いいよ!行こう行こう。

特にアート好きというワケではない夫も、五感で楽しめる瀬戸芸は好きな模様。

水戸岡デザインバス、カッコいい。

本州・岡山県から、四国・香川県へは、瀬戸大橋を渡ります。

瀬戸内海、綺麗!

列車で瀬戸大橋を渡ることが多い私は、開放感に浮かれっぱなしです。

JRは、この道路の下を通ってるから、頭上に広がる空が嬉しいの。

香川県の「おむすび山」

香川県に入ると、讃岐平野の中にポコ、ポコと、通称「おむすび山」が。

これです、おむすび山。

「おむすび山」とは、アニメ「まんが日本むかし話」に出てくるような形をした山のこと。

県外の方は、珍しがられるんですよ。

私も、初めて香川県でおむすび山を見た時、とても面白いと思いました。

ガイドさんによると「まんが日本むかし話」の製作陣に、香川県出身の方がいらっしゃって‥

自分の地元の山をモデルに、あの山を描かれたのだそうです。

なんと!

それで「まんが日本むかし話」の山が、この形!

四国山脈の手前にも、おむすび山が。

車窓からの風景は、見飽きることがありませんでした。

引田エリアへ

バスは一路、東かがわ市へ。

引田の読み方は「ひきだ」ではなく「ひけだ」で、古くから海上交通の要衝として栄えた町です。

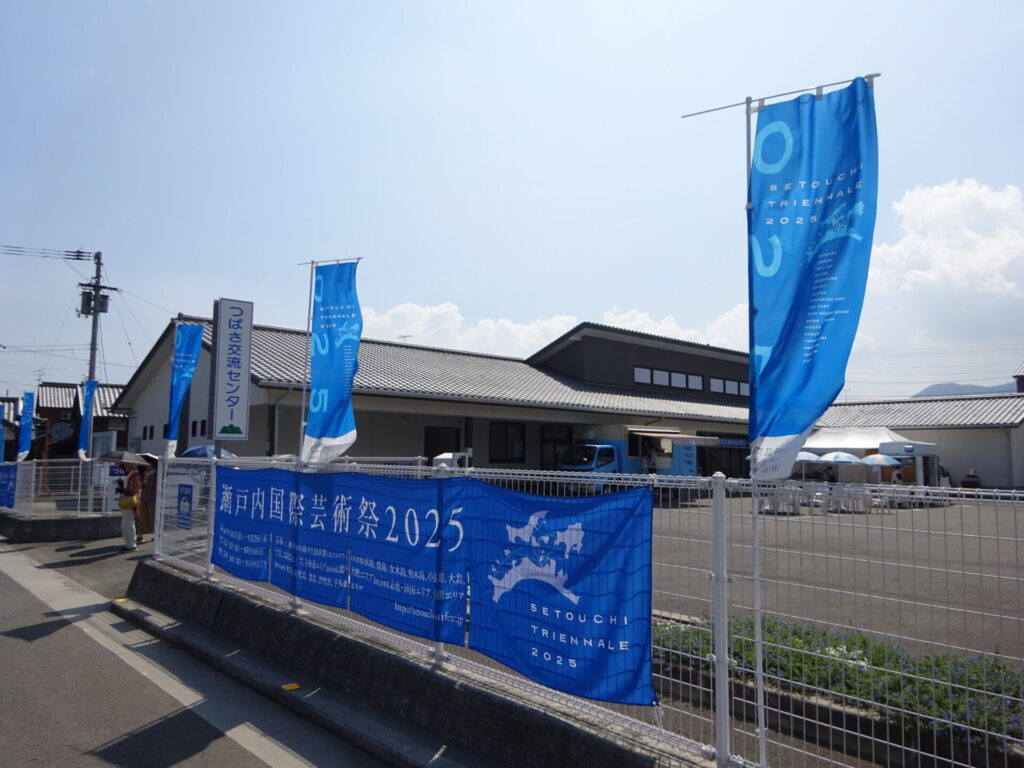

案内所がある「つばさ交流センター」で、バスから降りました。

ツアーガイドさんに続いて歩きます。

笠屋邸

最初の作品に到着。

「hk」は「引田」、「01」は作品番号です。

煉瓦造りの煙突は、昔、お酒の醸造で使われていたそう。

作品名「KASAYAソーシャル/パフォーマンス・スペース+アートワーク」

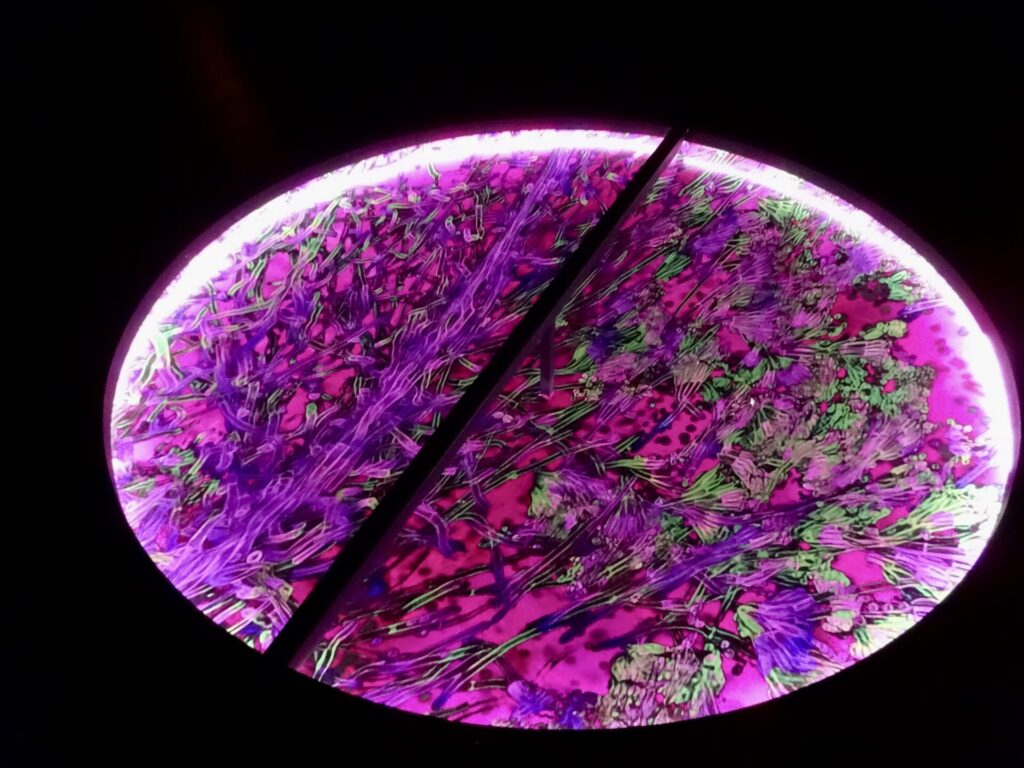

KASAYAソーシャル/パフォーマンス・スペース+アートワーク

酒蔵の桶と醤油工場の醤油を貯蔵する桶に宿る記憶を手掛かりに、桶、光、時間の助けを借り、作品を通して発酵における暗黙のプロセスを明示する。

■出典:瀬戸内国際芸術祭2025 公式ガイドより

うん、言われてみれば、発酵中の菌類っぽい。

うわあ、床に埋め込まれた桶の中で、映像が動いてる!

上部は、強化ガラスで覆われています。

照明は、空に浮かぶ月の動きに呼応しているらしいです。

暗くて蒸し暑い室内で、私もすっかり醸された。

東かがわ手袋ギャラリー

東かがわ市の手袋産業は、明治時代から130年の歴史があります。

全国シェア、日本一なんですよ。

なので、今も手袋工房では、職人さんの手仕事が見学できます。

お次の作品は、この建物の中に、

2つ展示されているようです。

中に入ってみると‥

様々なデザインの、古いミシンが。

こちらは、約140年前に使われていた手廻しのミシン。

1920年ごろまで主流だったそう。

ショウケースを見ながら、進んでいくと‥

わー!

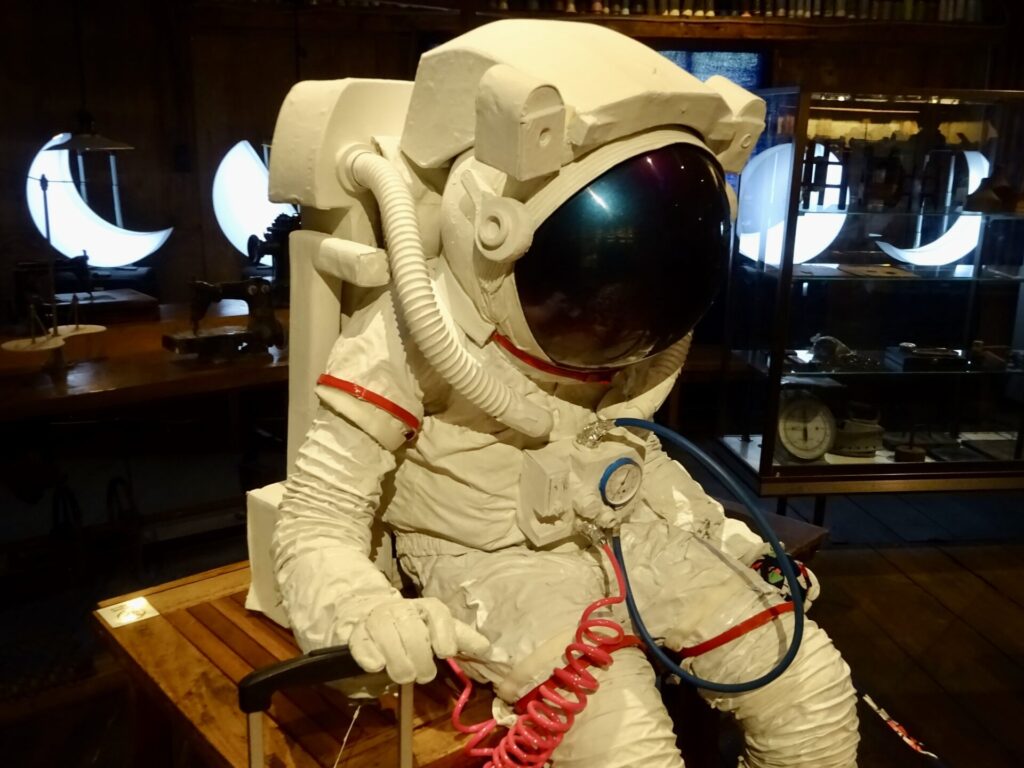

作品名「みんなの手 月まで届く手袋を編もう!」

ガイドブックを見て想像してたのより、重量感ある〜。

手袋の先には、白い三日月。

誰かが「ここ、ロケットの噴射口みたいだね」と話していました。

‥確かに。

手袋、月に向かうロケット?

宇宙飛行士さんが、木のベンチに座っています。

足元には、地元の方々の古着を解いて作った玉。

地元の方々が、この作品制作にご参加されているニュースも見ました。

よくみると、宇宙飛行士さんも1玉、手に持ってる!

‥宇宙飛行士さん、ここで何を思うの?

‥誰を思うの?

宇宙服のワッペンの絵柄も、手袋ですね。

実は、この宇宙飛行士さん、瀬戸芸2022でお会いしました。

あの時は、沙弥島の廃校の中と、離島のバス停にいたよね。

思いがけない再会。

あ、気になる人、その時のレポ、あります。

作家さんは言います。

「古着は、人々の人生や思い出を表している」

その布で編んだ手袋かあ。

こちらは、月の満ち欠けのライト。

わあ、これは古い手袋の型?

初めて見ました。

ところで皆さんは、手袋をする時「手袋をつける」って言いますか?

ガイドさんによると、香川を始め、一部の地方の方言で「手袋を履く」というのは、明治時代に手袋を「手靴(てぐつ)」と呼んだ名残なのだそう。

私も「手袋を履く」って言う人に、会ったことがあります。

ここでは、靴下も作ってたのかな。

それにしても、スゴい。

これらが全て、バリバリに稼働していた時代がある。

このミシンとか、めっちゃ端正じゃないですか?

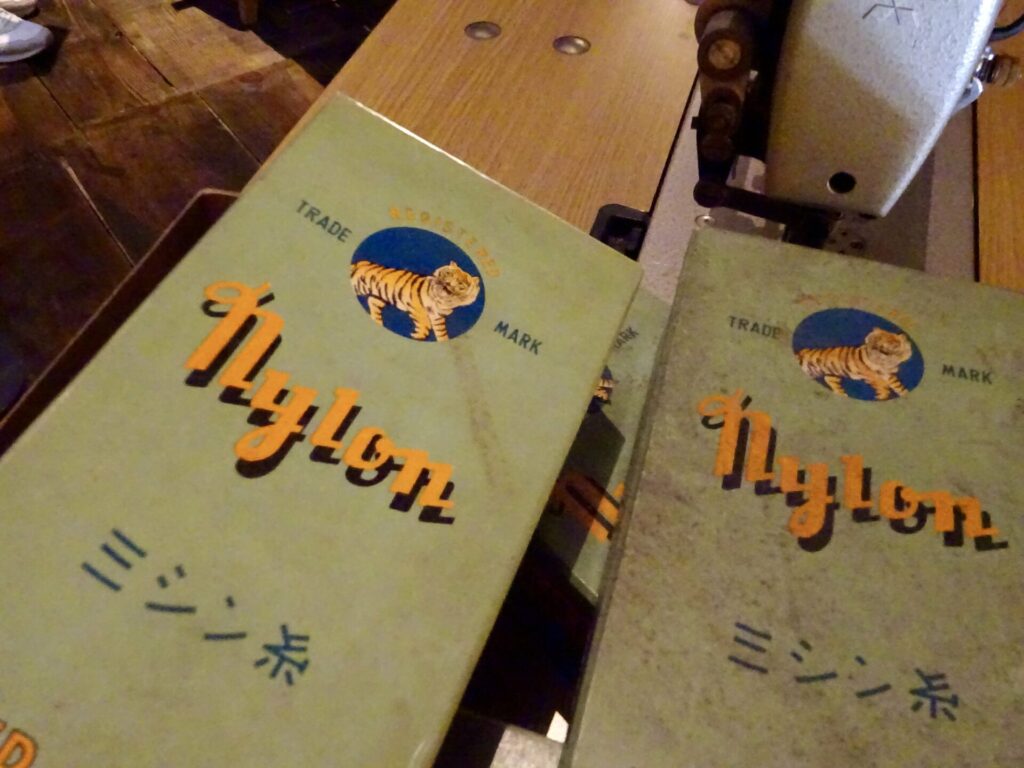

ミシン糸の箱は、レトロなフォントとくすみカラー。

そして、トラが可愛い。

‥2階もあるから、上がってみよう。

あ、ホントだ、狭い階段から、人が降りてきた。

‥うをっ?

梁をそのまま残して、小さな宇宙が広がっていました。

この小宇宙も、前回の瀬戸芸で見たやつ。

小さな島の、白い灯台の中に展示されてたの。

2階から下階を見下ろすと、こんな感じ。

ロケット手袋が手を伸ばしていた三日月が、目線と同じ高さでした。

ここは、小宇宙なのでしょう。

だけど、そろそろ下界に戻らなくちゃ。

暗くて細くて急な階段を、ソロ〜リソロ〜リ。

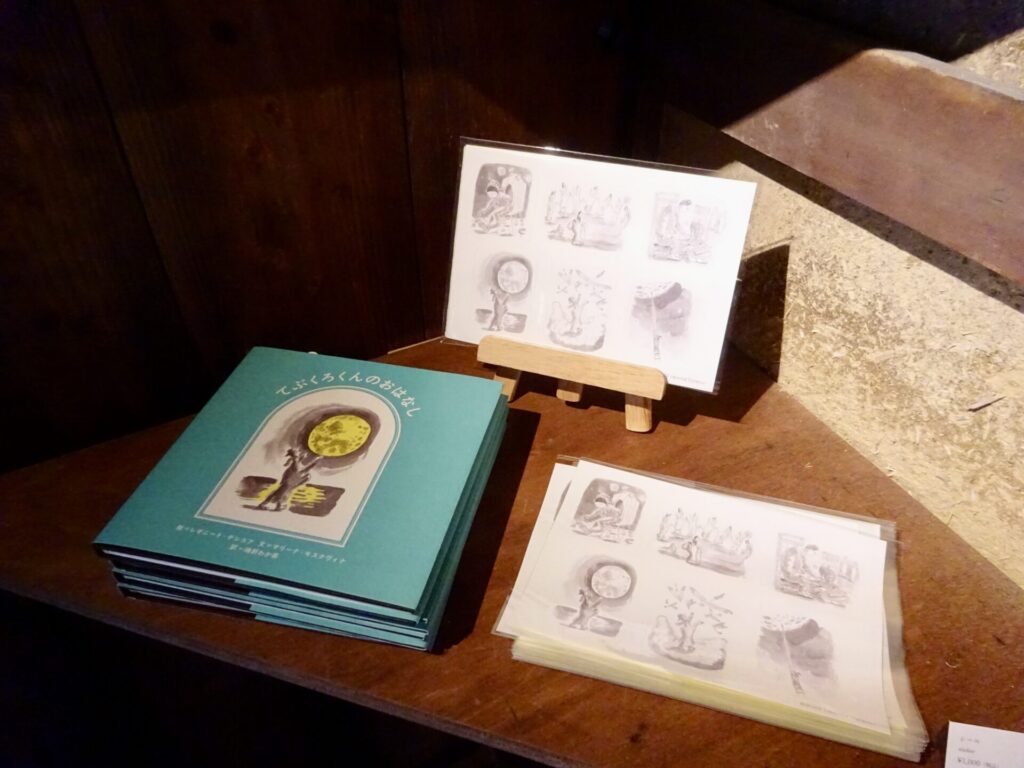

もう一つの作品は「てぶくろの童話」

絵本の原画があちこちに。

時間がなくて、ザッと見て回る私たち。

手袋のお話の絵本や、ポストカードも販売されていました。

オーダーメイド手袋の受注も。

さすがは、手袋の町。

そして引田では、ひな祭りイベントが開催されるそう。

今は真夏ですが、町を訪れた人のために、豪華なひな人形が飾ってありました。

フィギュアやドールが好きな私は、雛人形も大好物だったりします。

‥「引田飾り」かあ。

もっと近くて見たかったかな。

讃州井筒屋敷

少し歩いて、江戸時代から醤油と酒造りをしていた商家へ。

讃州井筒屋敷は、観光施設。

ここにあるのが、

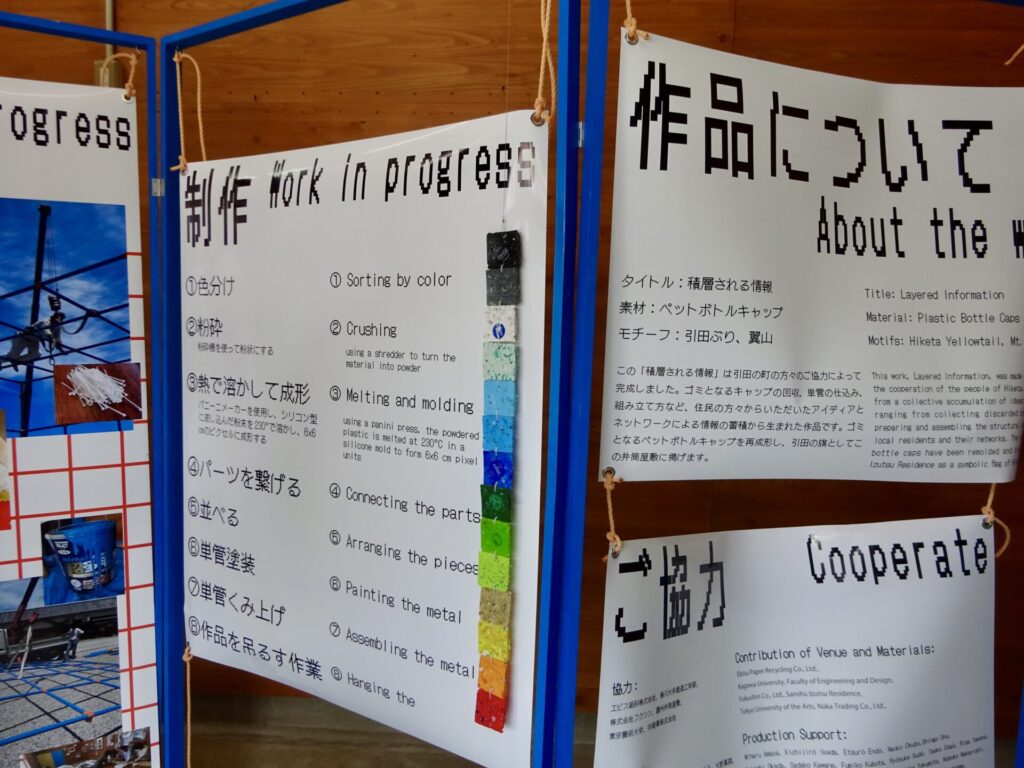

4番目の作品「積層される情報」です。

アイロンビーズやプラスチックゴミなどで製作された、大漁旗です。

作品制作過程の解説も。

時代の変化を可視化した作品、とのこと。

今は色んな通信手段があるけれど、それらがなかった昔、大漁旗は浜で待つ人々に、

「今日は大漁だったぞーー!」

と視覚で知らせる役目があったはず。

大漁を早く知らせたい海上の漁師さんと、大漁旗に歓声を上げる浜の人々を思い浮かべました。

町歩き中、気になる建物やお店もありましたが、もちろん団体行動から外れてはいけないので、通り過ぎるしか。

機会があったら、ゆっくり来よう。

あっ、レトロな建物が?

港町が賑わっていた頃の面影を残す、国登録有形文化財・旧引田郵便局です。

ここは、昭和52年まで開局していたそう。

現在は、オシャレなカフェになっていました。

お次の作品は、まだ製作中らしいです。

なんでも、未完成のまま、瀬戸芸の夏会期を迎えたんですって。

アーティストさんご本人が製作中なので「いつ頃、完成ですか?」って聞いてみるのもいいかもしれませんよ?

煙突広場

あ、ここにも、煉瓦の煙突が残ってる。

この中で、作品が制作されているようです。

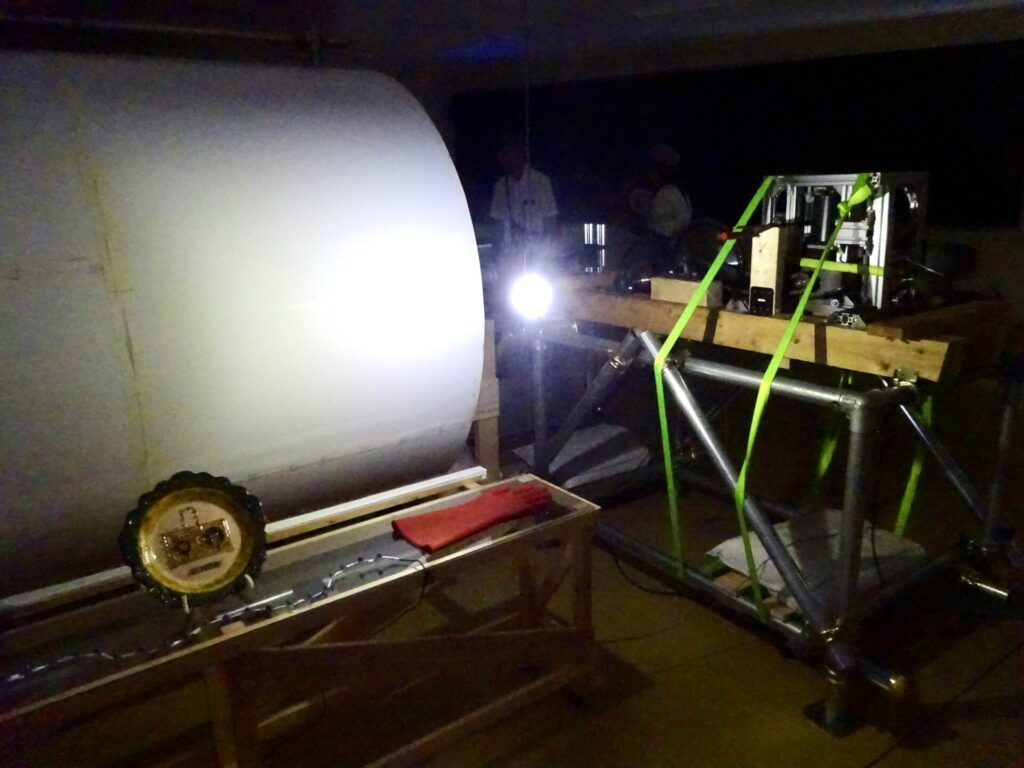

作品名「奉納和船の出港ー『あまりものたち』の物神を、海に奉納する。」

‥「あまりものたち」?

この作品は「公開造船(制作)」という形で制作中。

「奉納和船の出港ー『あまりものたち』の物神を、海に奉納する。」本作は、引田の地で用途を失った様々な「あまりもの(廃物)」を収楽し、それらを「奉納和船」という形式で再構築することで、それに乗り出して海への出港 ー と帰港を目指す。

「あまりもの」は求められていた機能や価値から切り離され、奉納和船という精巧な船の模型として「あまりものたち」として物象化される。そして本来は海に出る機能のなかった奉納和船を、実際に海に出港するための乗り物 一 船として編成し、海洋に出ていく行為を「あまりものたち」の海への奉納として考える。

■作品解説パネルより一部引用

部屋の真ん中にある、これが作りかけの船体。

全て、地域で集めた廃物で構成されているそう。

‥ん?これは?

「海苔を作るための樹脂製の海苔廉」?

あ〜、板海苔を干すやつね!

ぱっと見、全然わかんなかった。

なるほど「摩耗すると、海苔が剥がれなくなるので、毎年大量に不要になる」と。

地域のあまりもの(廃物)で作った船が「物神」に変容、それを奉納するアートだそうです。

すごいね、この船、精巧に作ってるね。

実際に海に浮かべることができる船を作るのって、専門的な知識と技術が不可欠ですよね。

完成した「物神(船)」も、見てみたいです。

旧ランリー工業

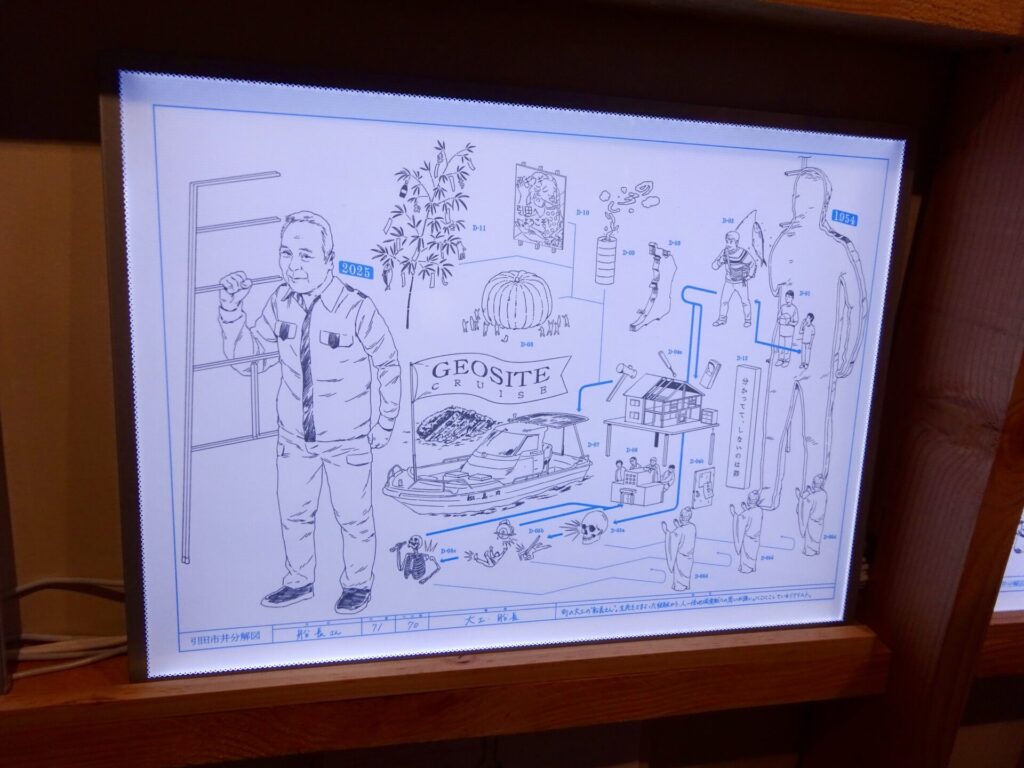

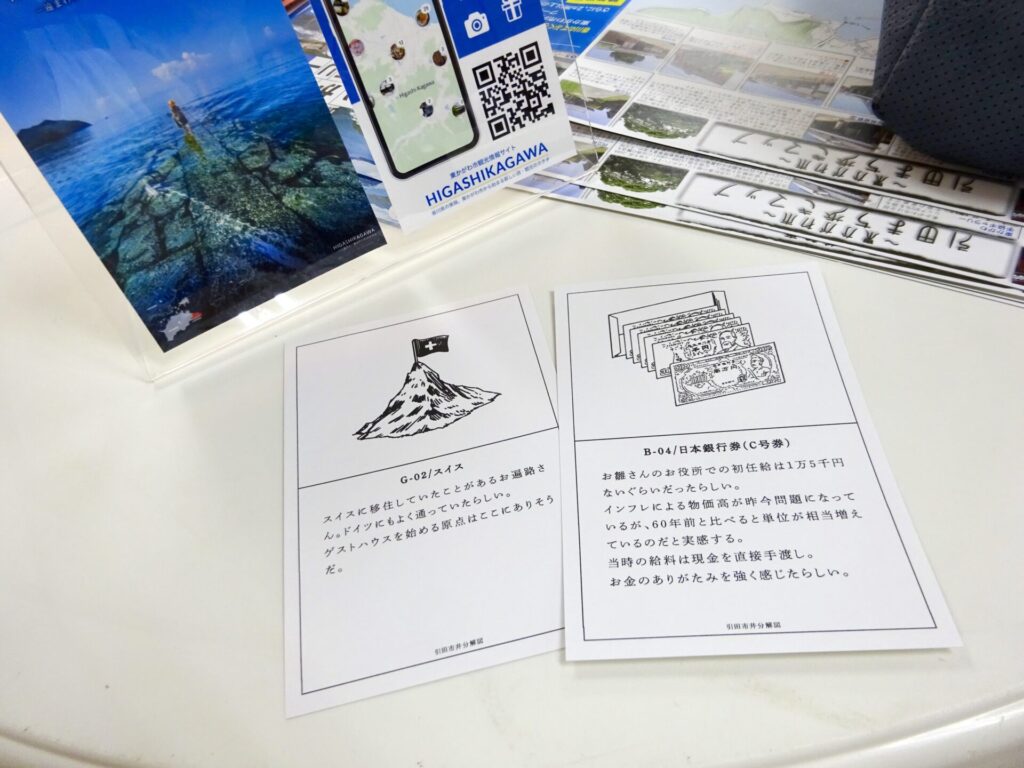

お次は、こちらの作品「引田市井分解図」が展示された建物へ。

ここだ。

昭和な雰囲気がなんとも。

「引田記憶印刷所 調査・記録・図解」?

なんだ?こりゃ?

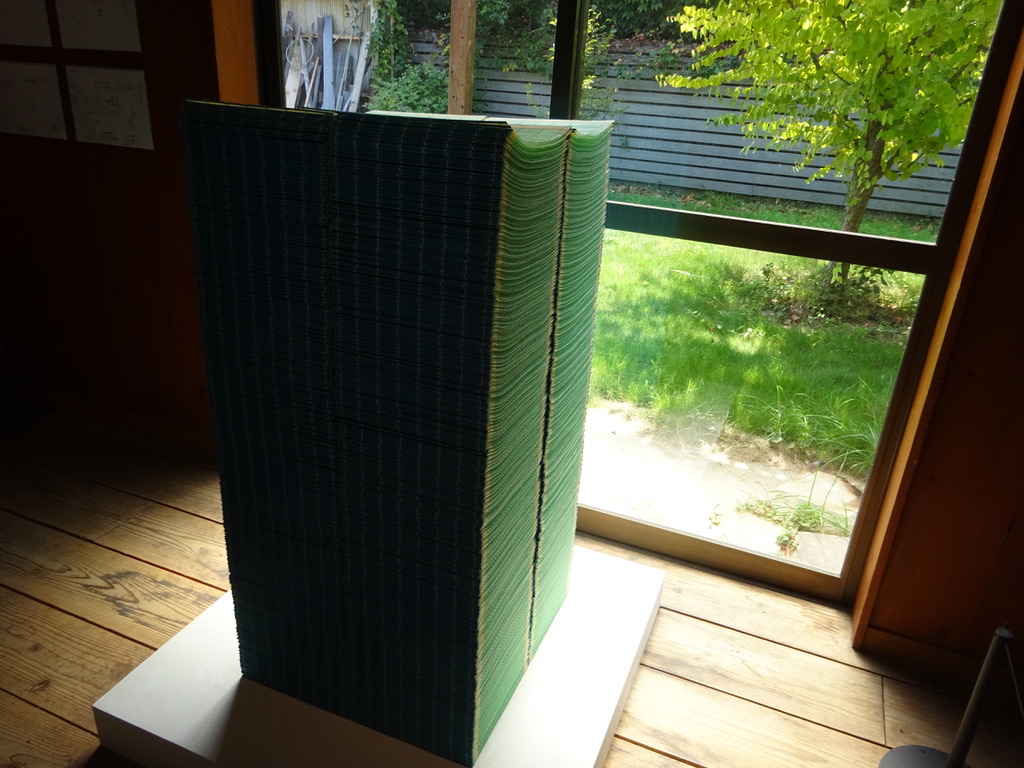

これは、引田の普段の暮らしに焦点を当てた作品なのだとか。

地域の人にインタビューして、それを図解にして、エピソードを添えた、ということらしいです。

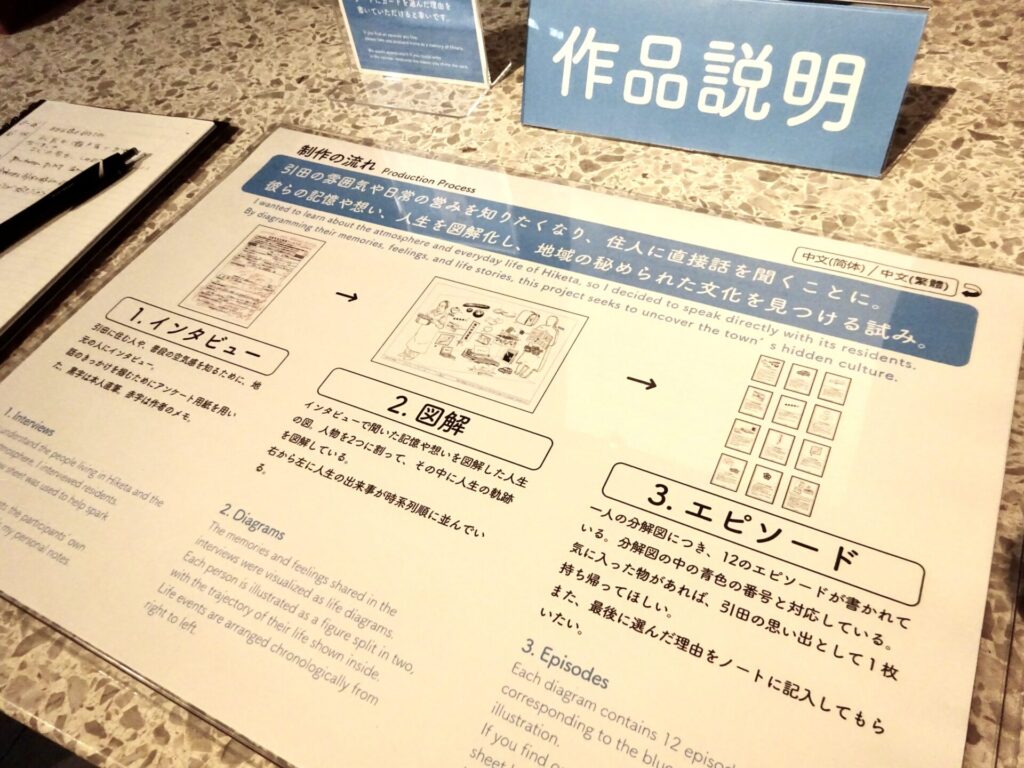

【作品説明】

引田の雰囲気や日常の営みを知りたくなり、住人に直接話を聞くことに。

彼らの記憶や想い、人生を図解化し、地域の秘められた文化を見つける試み。

■「作品説明」より

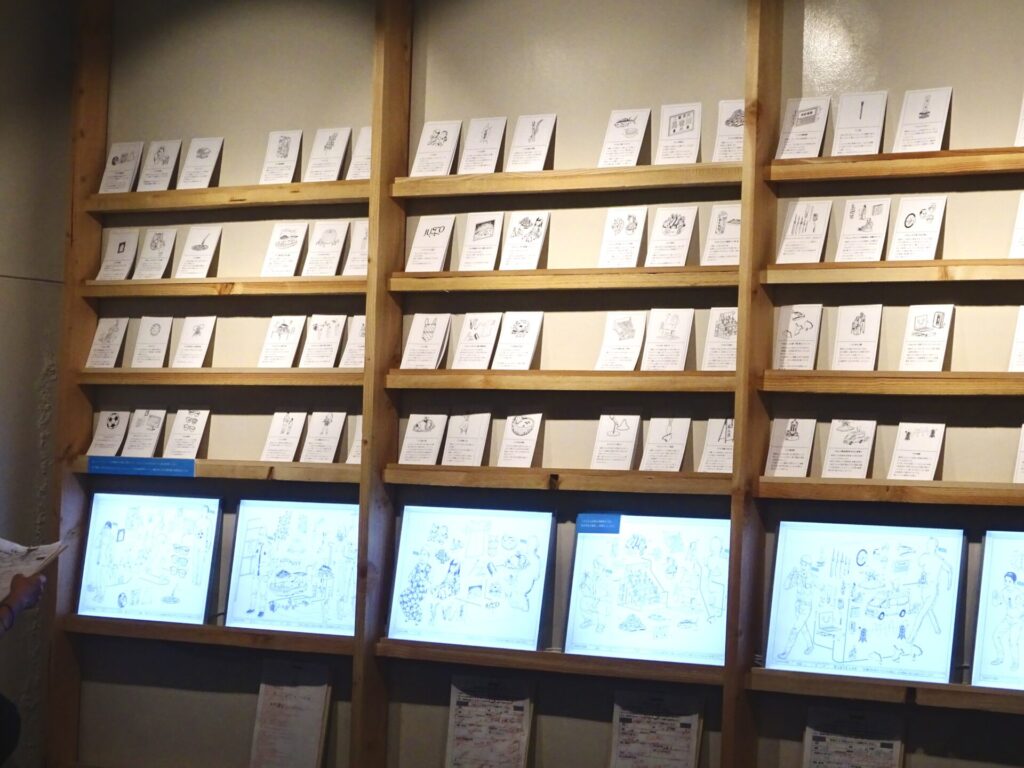

写真ではわかりにくいですが、話を聞いた人物を2つに割って、その中に人生の軌跡を図解してあるようです。

右から左に向かって、その人の「人生の出来事」が並んでいます。

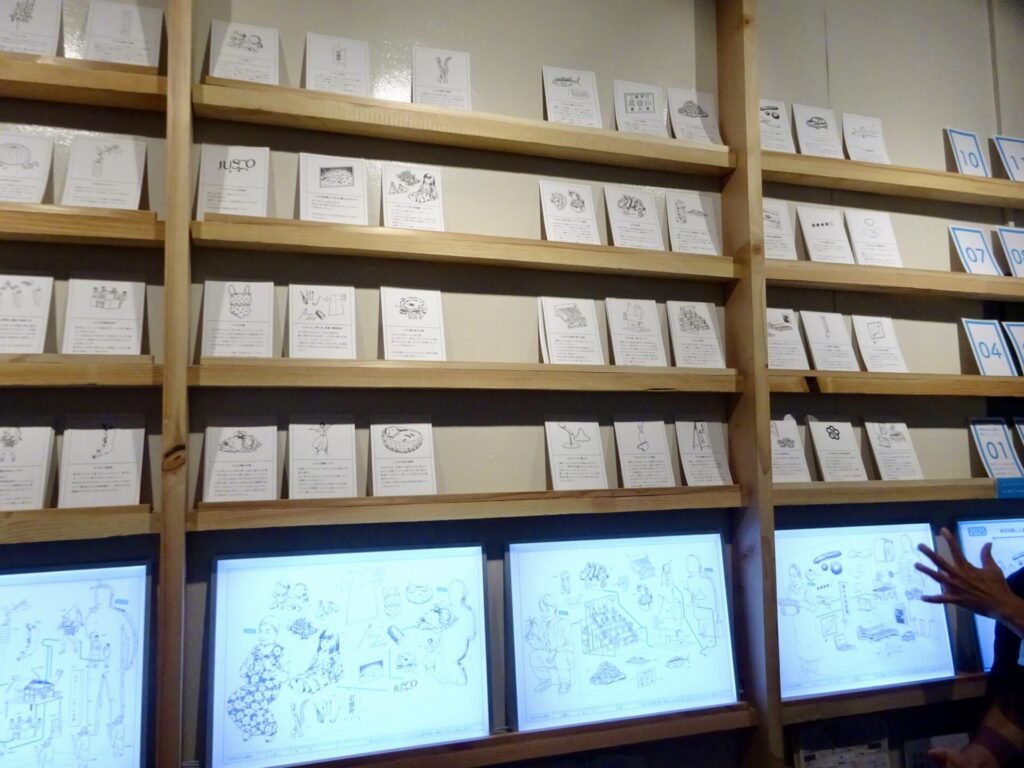

お話を伺ったおひとりにつき、12のエピソードのカードが作られているんですよ。

ははあ、そういうことか。

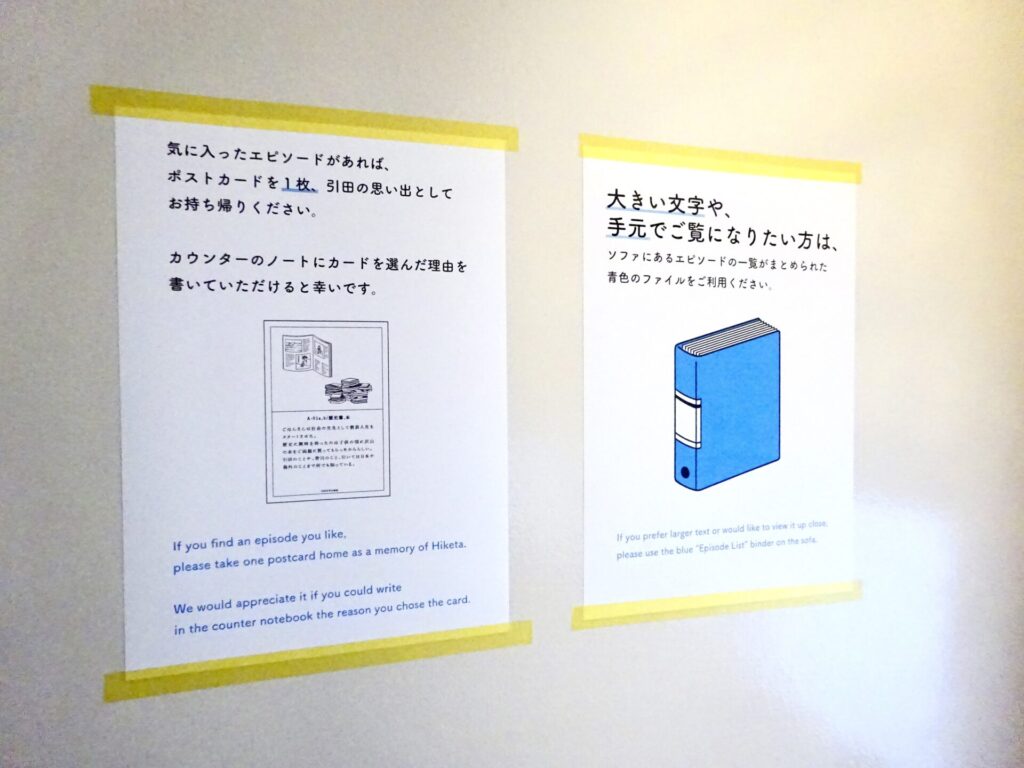

鑑賞者は、カードを1人1枚、持って帰っていいそう。

そのカードを選んだ理由を書くためのノートも置いてありました。

大きい文字や手元でゆっくり見たい人のために、ファイルがソファに置いてあります。

わあ、時間があったら、そのファイル見たかったな。

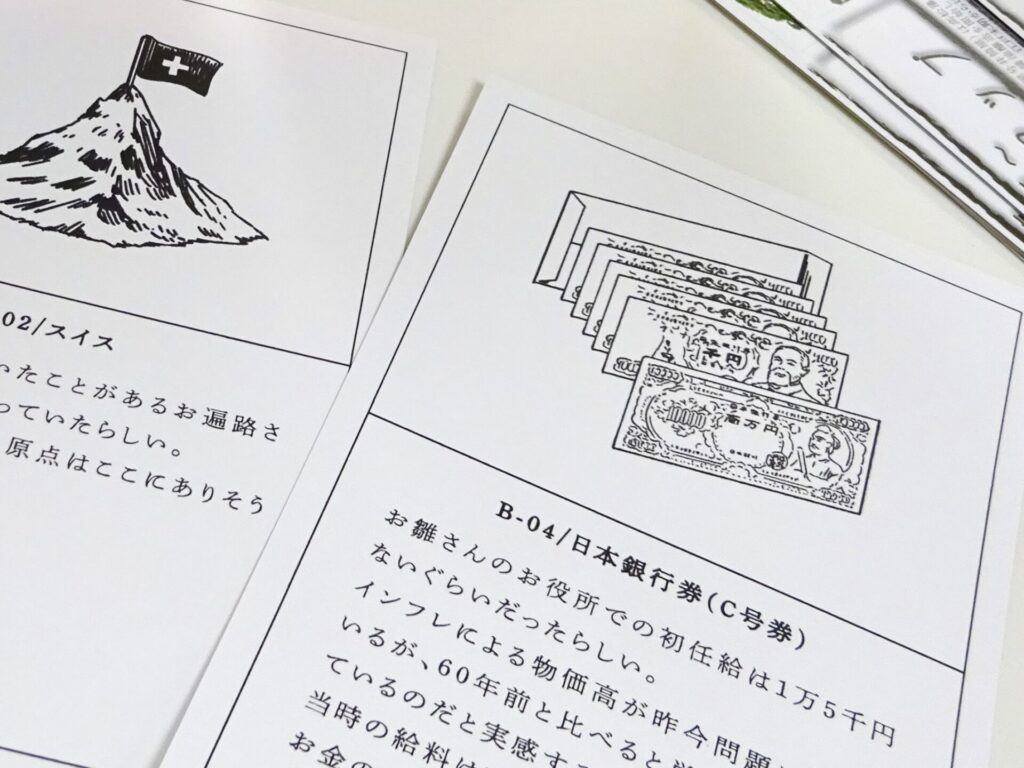

ちなみに、私達がそれぞれ選んだカードは、こちら。

私は、デザインに惹かれて山のカードを、夫は現金のカード?

自分もね、初任給は封筒入りの現金で受け取ったなあ‥って。

それを思い出して、懐かしくなったからね。

知らない人の思い出の1コマに、瀬戸芸に来た人たちが、それぞれ自分との共通点を感じるカードを持ち帰る‥。

実は私は、展示室では小さい文字が読めず、デザインだけで選んじゃいました。

でももし、1枚1枚をじっくり読めば、きっと感情を揺さぶられるカードに巡り合って「私、このカードがいい!」って持ち帰ったかもしれません。

余談ですが、視力が落ちて細かい字が読みにくくなっている私は、アート作品の細部の鑑賞も、解説パネルも、その場では見えないことが増えました。

それでも写真に撮っておけば、帰宅後、写真を拡大して「見られる・読める」ことに気付いて、そのようにしているのです。

だからね、こうしてレポを書いてて、時間差で「‥あの作品、そうだったのか!」ってなるの。

暑すぎたり、体がしんどかったりすると、どうしてもアート鑑賞に全集中できません。

けれど、その場に足を運んで目に入ったもの・感じた空気・聞いた音などはちゃんと記憶しているから、後で作品について復習すればいい。

現地で見たものが何だったか、追って理解するのも楽しいです。

引田エリアの全作品を鑑賞後、バスで昼食会場に移動。

お魚とお肉とお野菜の御膳をいただきました。

ツアー旅行だと、ご飯に困ることがないのが便利なんだよね。

津田エリアへ

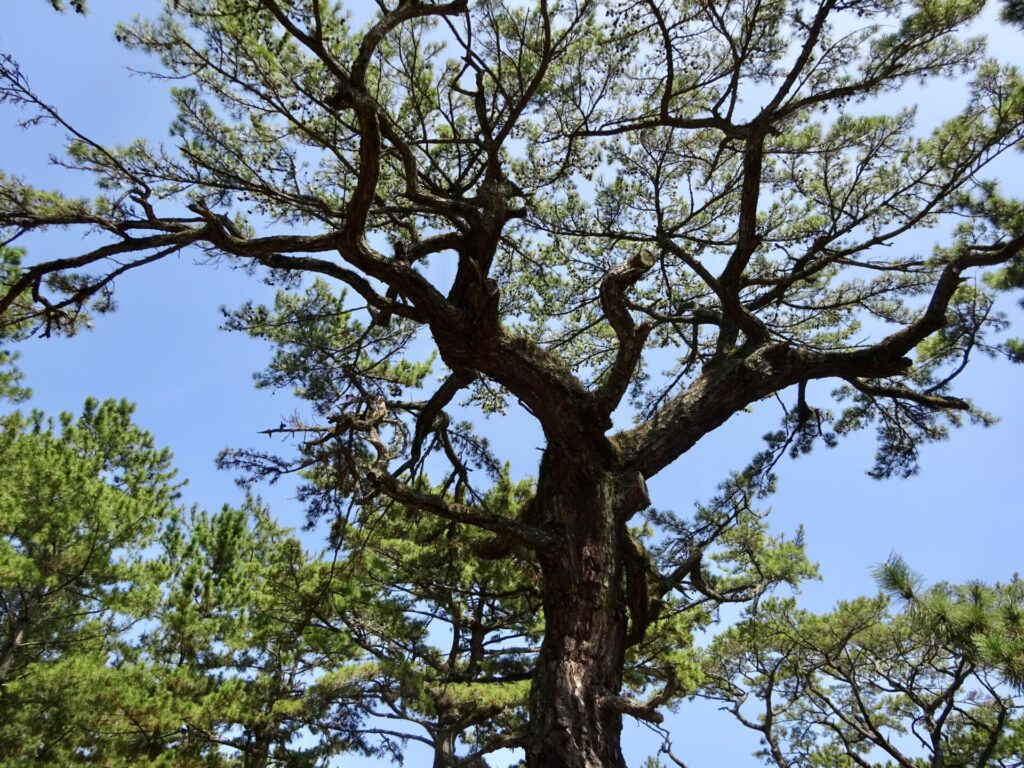

食事後に訪れたのは、名勝・津田の松原です。

わー!

すごーい!

日本海沿いの町に住んでいたことがある私は、松の防風林が懐かしい。

でも、松に見惚れて歩くと危険!

なぜなら、足元は根上がり松だらけ。

‥値上がり松?(←違う)

物価が高騰してるからねww

松林に馴染みのない夫は、根上がり松を知りません。

樹齢の高い松は、根の部分が土の外に上がってくる松があるのです。

こちらの立派な松には「毘沙門天の松」と、名前がついていました。

お見事な値上がり、いえ、根上がりぶり。

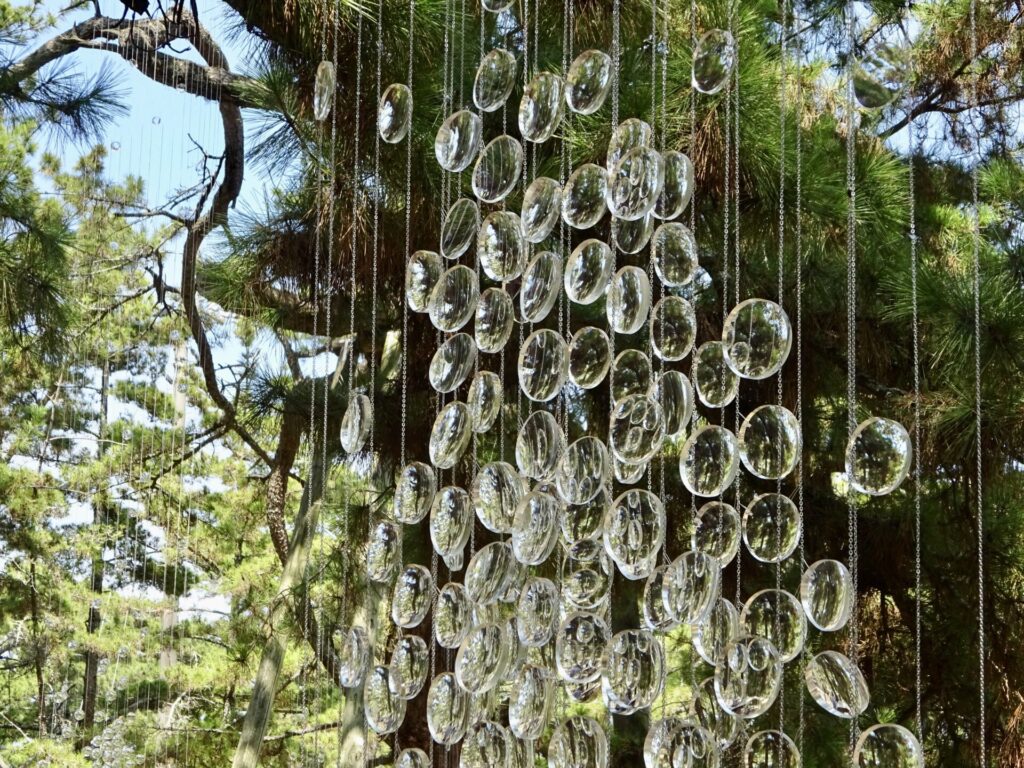

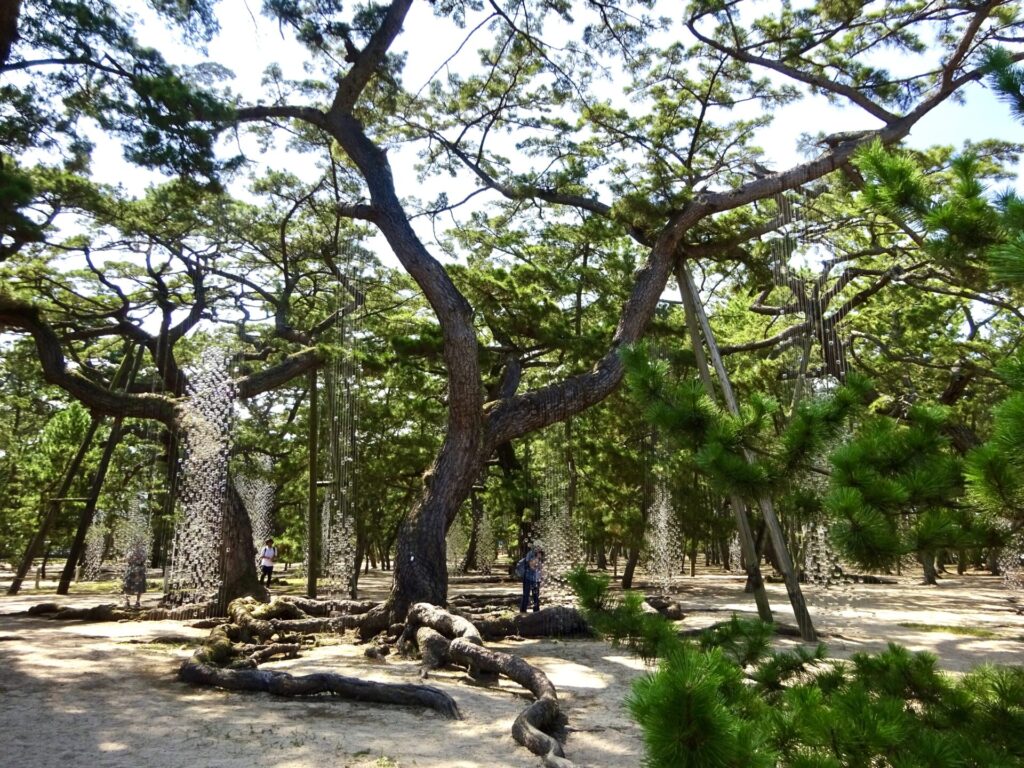

はい、この松林の中にアート作品が。

近づいてみましょう。

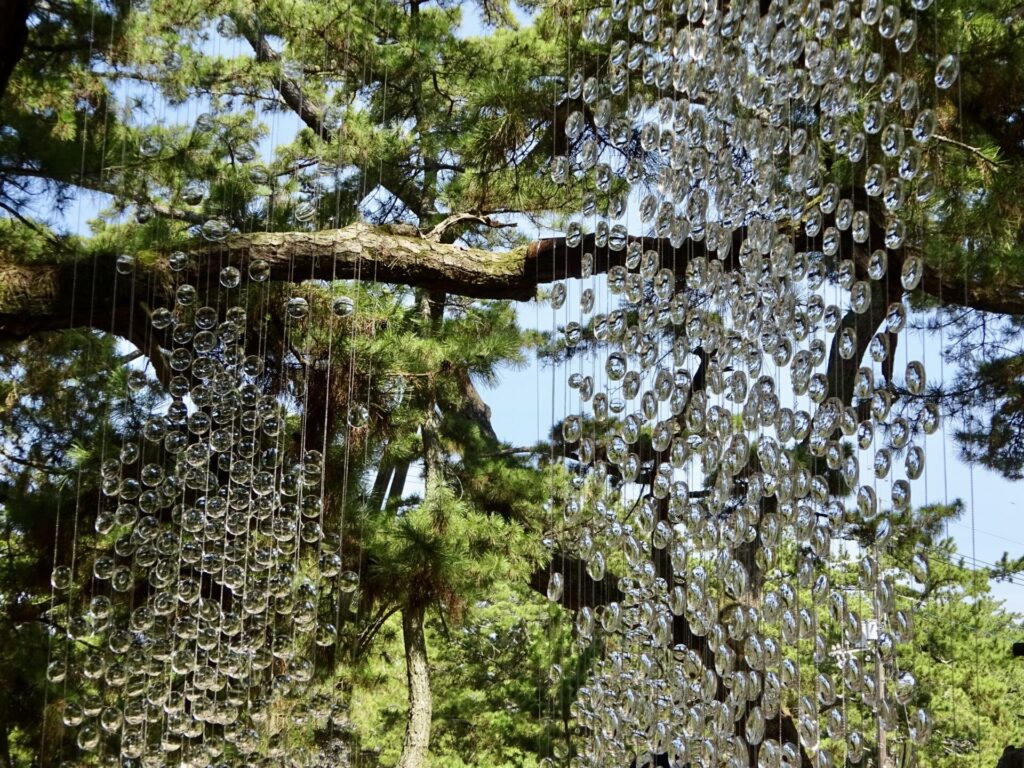

大量のメガネレンズを使った作品「時間との対話」です。

見上げると‥かなり大変なことになってる。

レンズの中にレンズ。

作品解説に「海や森の時間と、人々の時間を融合させる」とありました。

いやもう、凄くない?

瀬戸芸が終わったら、全部片付けるのかな?

‥私、今日、間違いなく、一生分のレンズを見た。

そして、みんなに囲まれていたこちらの小さな松。

1個だけレンズをつけてもらってるの。

アーティストさんは、何を思ってこの1個を?

答えはわからないけど、それでいい。

松林を抜けると、白い砂浜と海が広がっているようです。

行ってみましょう!

わー、海だ〜っ!

ここでも、日本海を思い出してジンワリする私。

これ、瀬戸内海よね?

‥広すぎて怖い。

白い砂が眩しくて、目が開きません。

‥あ、そろそろバスに戻らないと。

バイバイ、数えきれないレンズ。

バイバイ、レンズに写った海と空。

約1kmに渡る砂浜と、根上がり松3000本の景勝地。

もし個人旅なら、バスで来ることになります。

‥季節がよかったら、それもいいかな。

志度エリアへ

さあ、密かに楽しみにしていた、志度エリアにやってきました。

ここ、志度は、江戸時代の奇才・平賀源内の生誕地です。

海が近い、住宅地の中にある、

「源内通り」を歩きます。

あ、ここかな?

志度で最初に鑑賞する作品は、この平賀源内旧邸の中に。

はい、源内先生、キター(゚∀゚)ー!!!!!

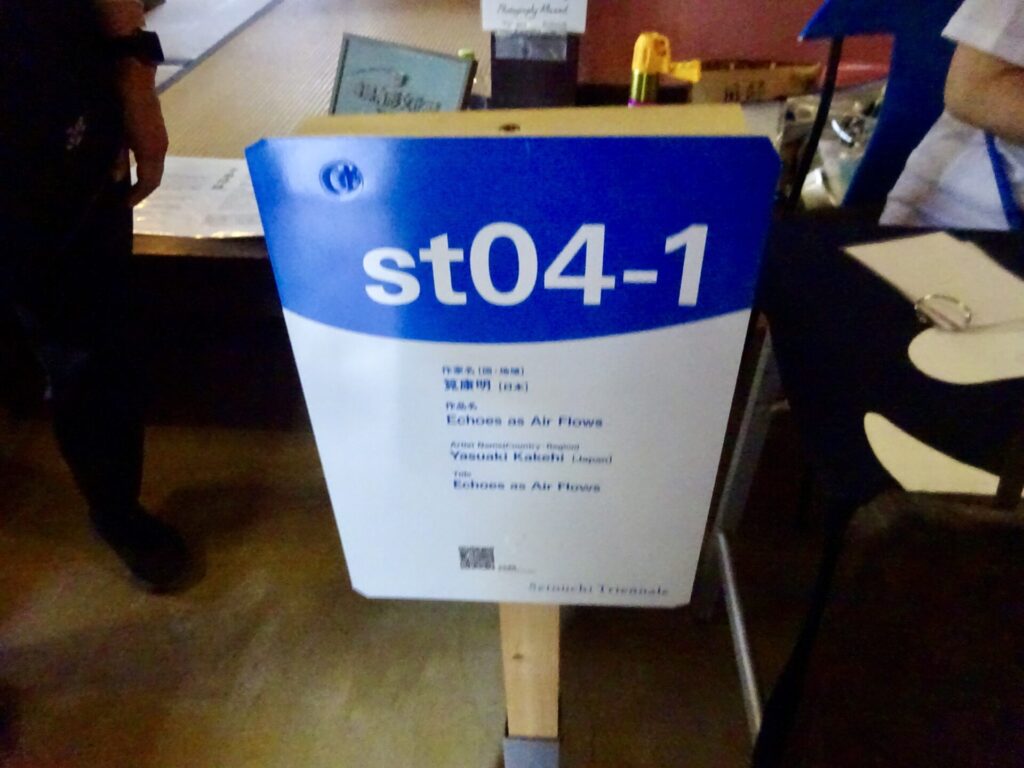

作品名「Echoes as Air Flows」

‥空気の、流れによる‥反響?

受付に、作品鑑賞パスポートを提出。

ガイドさんが、全員のをまとめて出してくれました。

ちなみに、デジタルパスポートの人は、各自、スマホで画面を表示。

私は、ずっと紙パスポート派です。

‥なんぞ、漢方薬的なものが浸かっておる?

なになに?

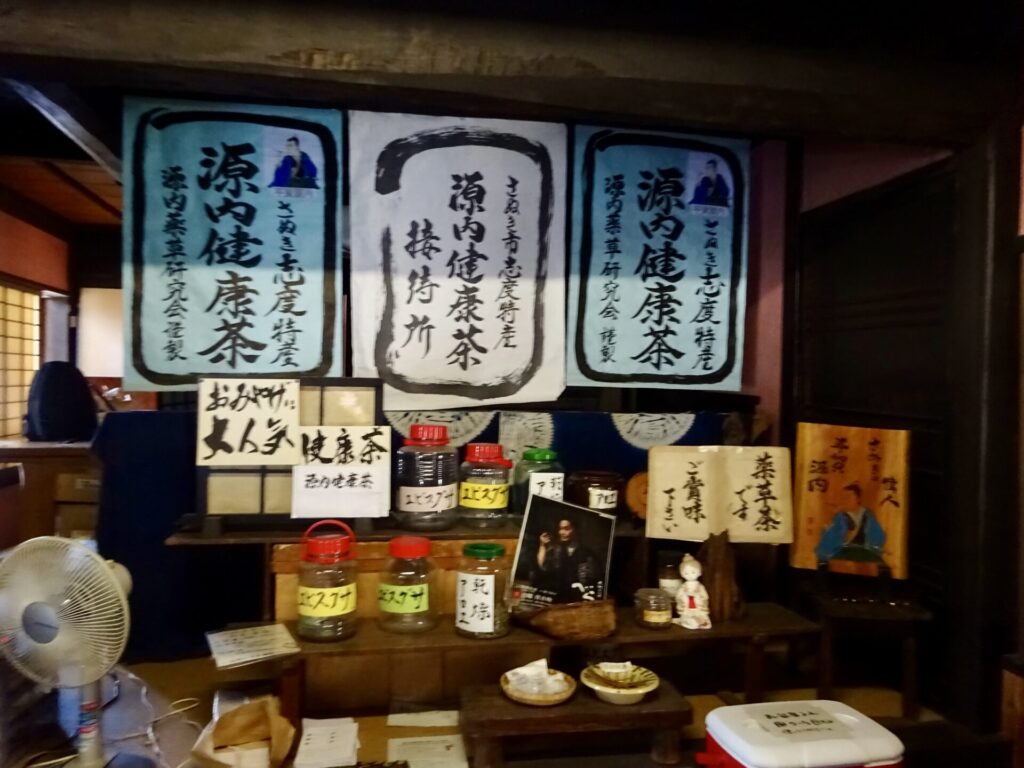

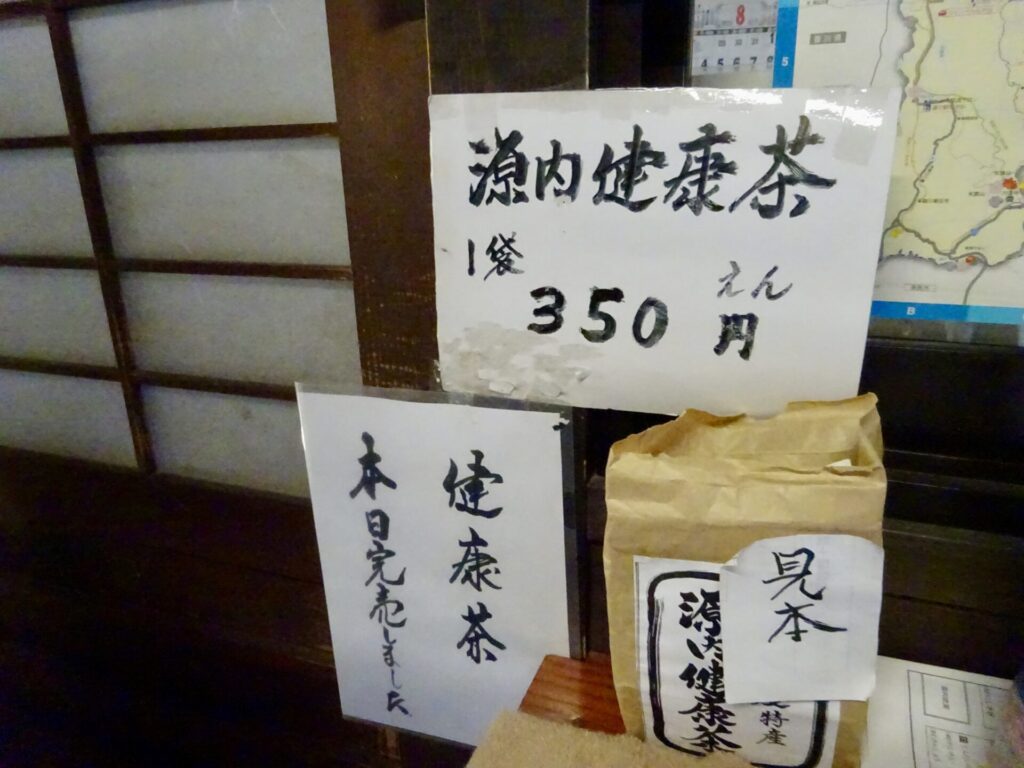

薬草園の薬草で作った「源内健康茶」を試飲・販売している、と。

「本日完売」だって。人気商品なんだね。

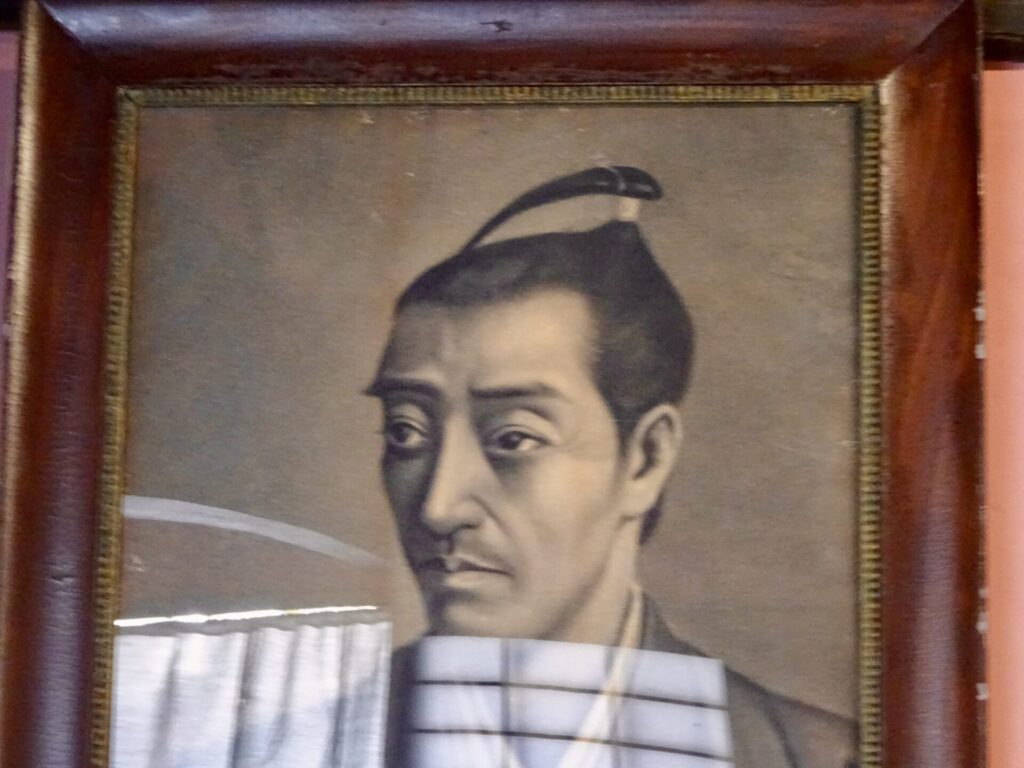

この人‥源内先生ですか?

はい、おなじみの浮世絵風の肖像画より、少し後の時代に描かれたものです。

‥写真っぽい描き方ですよね。

へ〜、こんなお方だったんですね。

お外の銅像は、浮世絵源内寄りのお姿に見えました。

受付でいただいた、丸亀うちわ。

ブランドうちわを、志度の伝統工芸品「志度桐下駄」と一緒にパチリ。

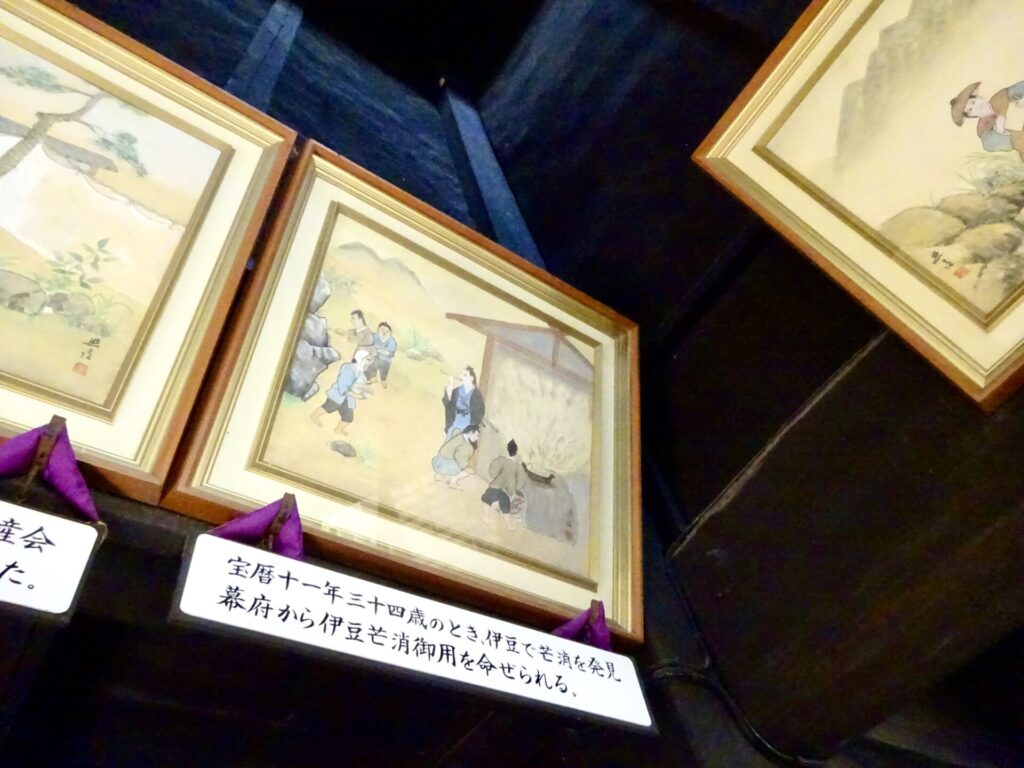

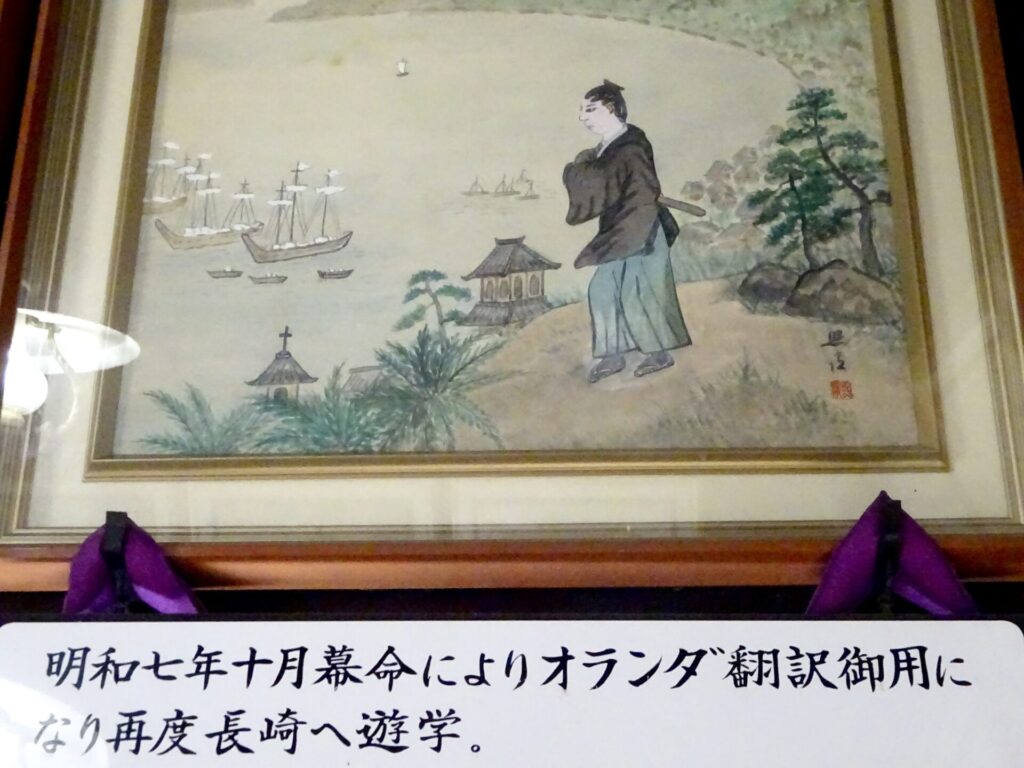

鴨居には、源内先生の生涯の絵がズラリ。

‥よく見ると、なんとも味のあるタッチでした。

そして和室に、アート作品が。

筧康明「Echoes as Air Flows」です。

鑑賞者が、ここから軽く息を吹き込むと‥

部屋の中、たくさんの葉っぱが舞い上がる!

この仕掛け、おもしろーい!

来場者が軽く息を吹き込むだけで、葉っぱがブワッと舞い上がるたび、歓声が。

私もやってみたら、同じように葉っぱがフワ〜リ。

人が息を吹き込むのを見るだけで、楽しめるアートでした。

‥そして、お隣の部屋にあったのが、こちらの作品。

右の画面、鑑賞者が息を吹き込むと、画面内にシャボン玉が飛んだぞ⁉︎

Air on Air ‹ver. Setouchi>

筧康明 2025

本作品 Air on Air <ver. Setouchi>は、鑑賞者の身体から吹き込まれた息が、画面の向こうで空に舞い上がるオンラインインスタレーションである。

展示台に置かれたインタフェースに息を吹き込むと、その息はインターネットを介して、シャボン玉の群となり画面の風景の空に飛んでいく。そしてそれらは、今向こうに広がる気流と一体化し、やがて消えて見えなくなる。

本作品のシリーズは、移動や距離の制約を生んだコロナ禍の中で制作され、各地に運び展示されてきたものである。二次元のスクリーンの向こうに広がる奥行きある土地の風景や人、ものと私たちの身体をつなぎ、空気や風といった見えないものの存在に改めて思いを馳せる機会を与えてくれる。

■出典:作品解説パネルより

アーティストさんの発想、おもしろーい!

こちらは駅のホーム。

同じように息を吹き込むと、画面内のホームにシャボン玉が飛ぶ様子が、リアルタイムで見れるのです。

途中、ホームに列車が入ってきました。

ホームに設置されたカメラで、自分が飛ばしたシャボン玉を見る。

そのシャボン玉越しに、人が列車に乗り降りする様子を眺める、という不思議。

‥平賀源内旧邸の、畳の上にいながらにして。

眩しい中庭に出ると、そこは薬草園。

そうそう、薬草園ってこんな感じよね。

野生的な植物が自由に生えてる感じ。

うちわで直射日光を避け、片手にカメラ。

源内先生、私、暑すぎてクラクラするんですけど。

‥お!あじさいって、解熱作用があるのか。

そして、次の作品に向かう途中、

‥⁉︎

これ、源内先生のお家と繋がってる、シャボン玉が出る機械だ!

じっと眺めてると、シャボン玉、出たー!

あら、今、源内邸で、誰かがシャボン玉を吹いたんですね。

後でマイカメラを確認すると、この場所と思われるモニターの写真もありました。

これは、私が息を吹き込んでシャボン玉を飛ばした時の写真。

あの時に、シャボン玉が飛ぶ瞬間を、この白い箱の前で見てくれた通行人がいるかもしれませんね。

ガイドさんに続いて、次の会場を目指します。

おお、瀬戸芸ポスターが、3種類並んで貼ってある。

ポスターのモデルは、地元の人から募集したんですよ。

さすが、地域に密着した国際芸術祭です。

平賀源内記念館

はい、到着しました。

平賀源内記念館!

ここに、瀬戸芸作品「風雷讃甚(ふうらいさんじん)」が展示されています。

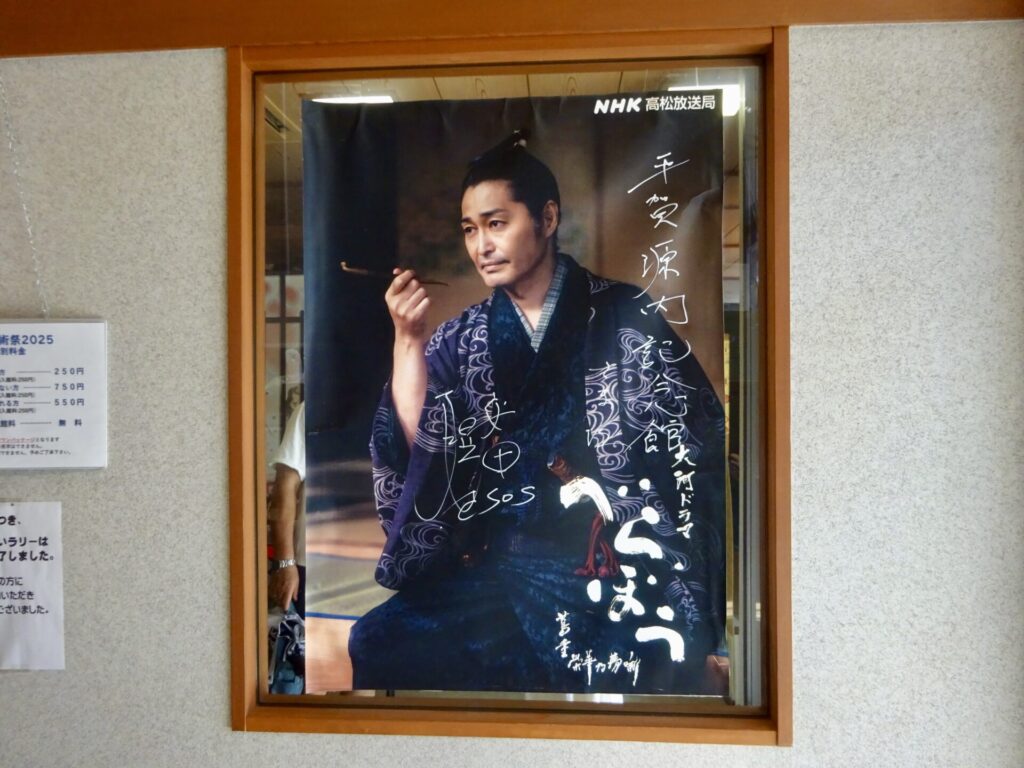

あっ!

入ってすぐ、大河ドラマ「べらぼう」の源内先生、いたー!

この記念館は、館内撮影禁止です。

けれど、このポスターと瀬戸芸作品は、写真撮影もネットへの投稿もOKだそう。

わーい、ありがとうございます。

1階は、源内先生の活躍や業績がわかる資料がギッシリ。

江戸時代、全国各地での先生のご活躍を、場所ごとに辿ることができるようになっていました。

時間がないのでサクッと見て、瀬戸芸作品が展示されている2階へ。

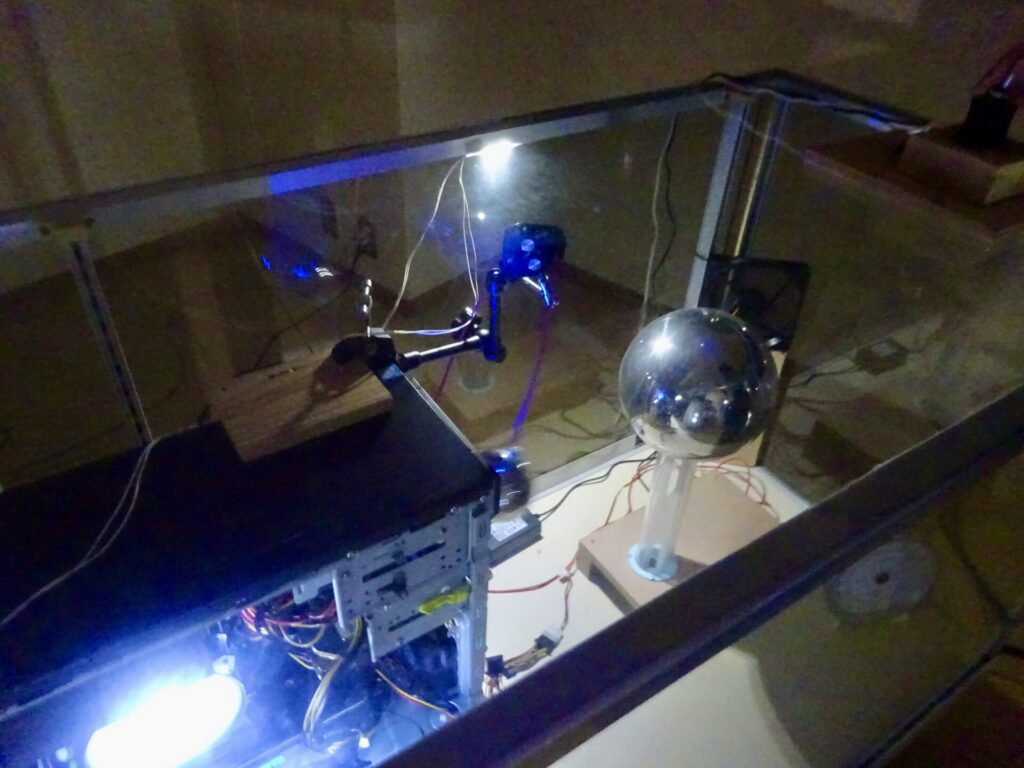

風雷讃甚(ふうらいさんじん)

『風雷讃甚』は、記念館の建物自体をエレキテルに見立てた作品です。エレキテルとは、源内が修復した摩擦式静電気発生装置で、そのエレキテルと同じ構造を2階の展示会場に巨大化し設置しました。『風雷讃基』もまた作品内で蓄電され静電気を放ちます。屋上には10mの棒を立て、エレキテルの放電針に見立てており、実際に避雷針の機能を持たせています。

■出典:作品解説パネルより

えー⁉︎

なにコレー⁉︎

なんか、スイッチあるー!

スイッチを押してみてください、放電しますよ!

どれどれ。…(スイッチオン)…あっ!

今、ちっちゃい雷、出た!

はい、それで、パソコンの電源が落ちます。

ホントだ、パソコンの画面が消えちゃった!

大丈夫ですか?

はい、そういう作品なんです。

解説によると、このパソコンは、仮想通貨の採掘(マイニング)を行なっているらしいのですね。

で、放電によって、様々なエラーが起こることが想定されているそう。

それは、源内先生が、資金調達のために秩父の鉱山開発に失敗したことをモチーフにしているんですって!

‥そこですか!

教えてもらわないと、絶対気付けないネタ。

そんで、この謎の機械。

人が多くて、ゆっくり見れませんが、すごい存在感でした。

こっちも、静電気発生装置かしら?

鑑賞ルートに沿って、屋上に出てみると、作品に使われる電力を発電しているソーラーパネルが。

記念館の建物自体を、エレキテルに見立てた作品「風雷讃甚」は、巨大なエレキテルの内部に入るという、面白いアートでした。

ああ、屋上から海が見える。

心残りは、1階の源内先生に関する展示が、ほとんど見れなかったこと。

ここにも「改めてゆっくり来たい!」と思いました。

めっちゃ貴重な江戸時代の資料が、いっぱいあったもん!

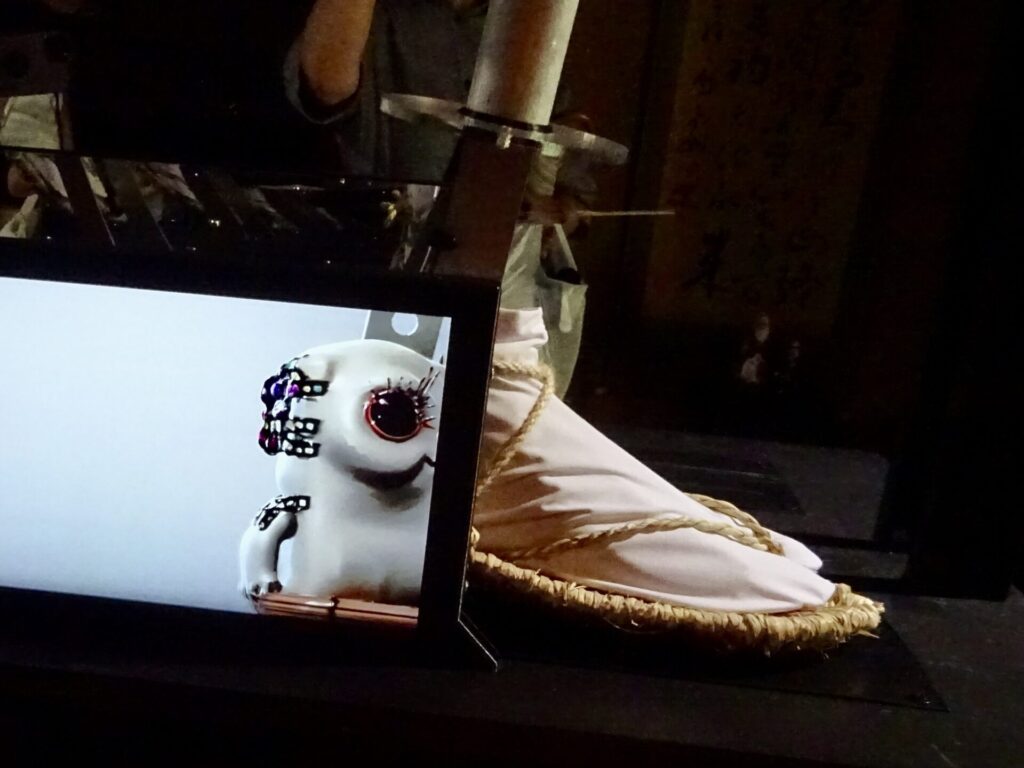

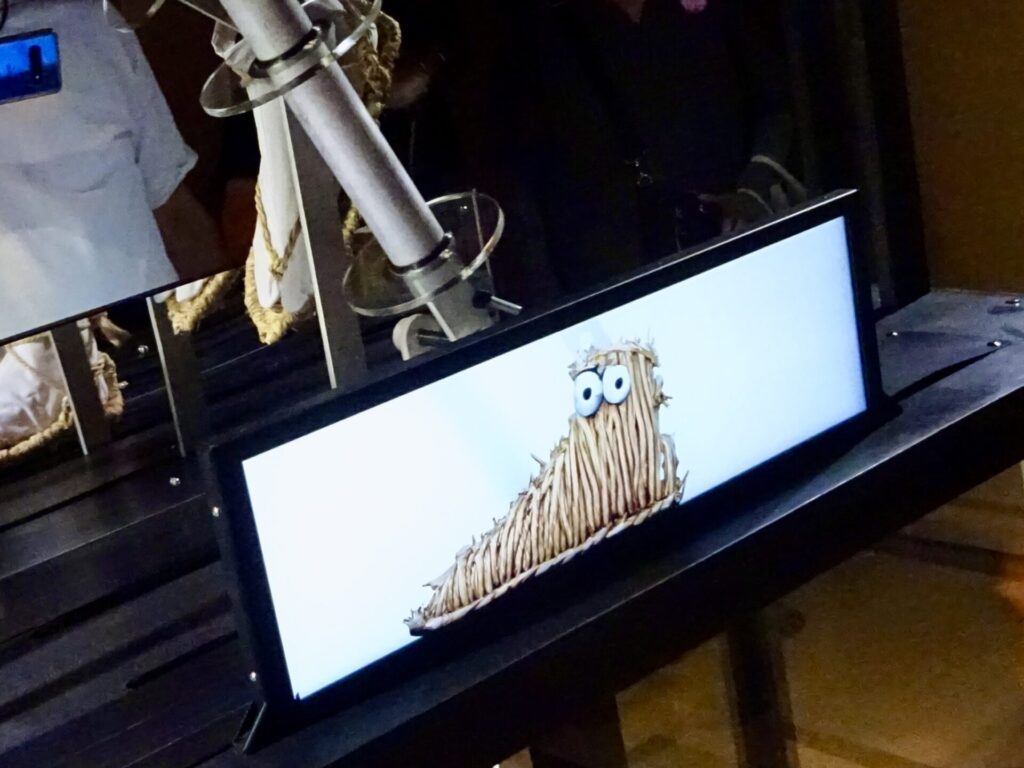

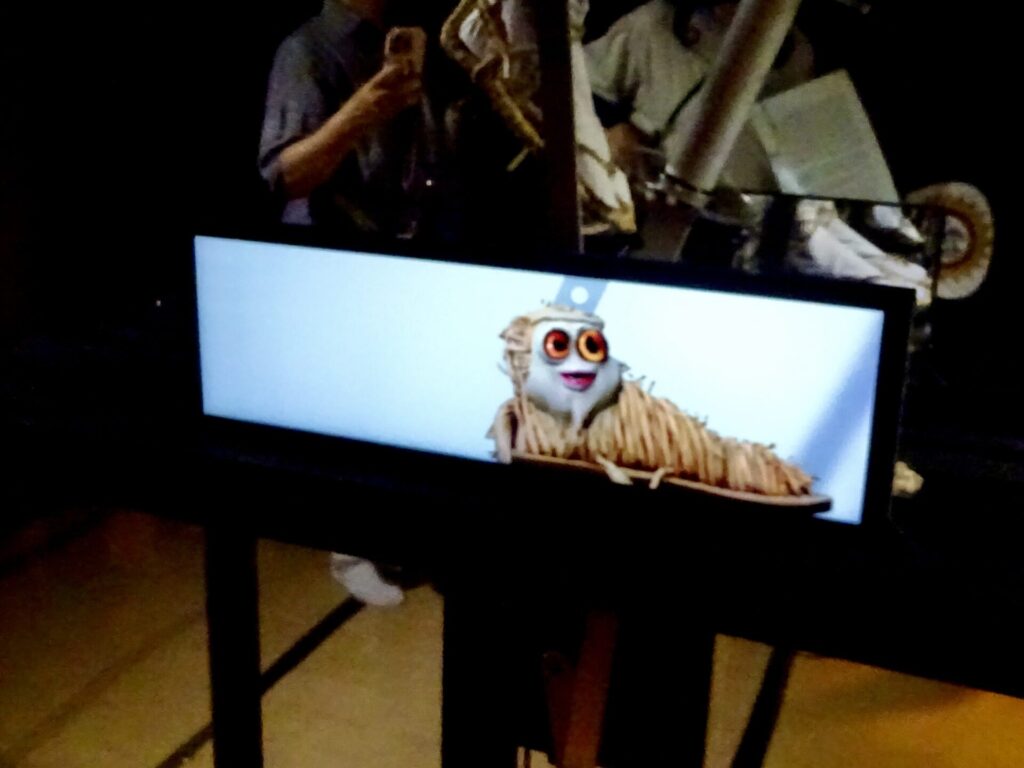

「合成されし魂」

次の作品が展示されている建物に向かいます。

ここ、楽しみだったんだよね。

何しろ「付喪神の姿が見える」というのですから、期待が高まります。

ちなみに付喪神は、AIによるもの。

わあ、建物自体、めっちゃ雰囲気ある。

ん?お遍路さんの足かな?

規則正しく、ゆっくり歩いています。

手前のモニターに、草鞋の付喪神が!

モニターに映し出される付喪神の姿は、次々と変わります。

おっ!

今度は、こんな姿にも!

あら、可愛い。

ずっと見ていたいけど、次々入ってくる人に流されて、長居できないのが悲しい。

次の部屋にあったのは映像作品で、黒いゴミ袋がフワフワ旅してる感じのシーン。

何かのストーリーがあるはずだから、これも最初から最後まで、通しで見たかったです。

志度寺

本日最後の作品は、立派なお寺の敷地内に、2つ展示されています。

作品名「メブヤンのバランガイ(メブヤンの船または聖域)」

フィリピンの神話や、植民地時代の船、そして志度に伝わる海女の伝説や、環境問題とも関係があるらしい。

ペットボトルのしっぽ(?)が、晴天を目指していました。

近くには「源内さんのお墓」も。

あ、なんか、エレキテル的なものが設置されてる。

もうひとつの作品を目指して、敷地内を進みます。

あ、いた!

‥なんだこりゃ?

これって、虫かなあ?

いや、鳥じゃないの?

周囲の人たちの会話にも、興味津々な私。

うん、この角度からだと、鳥にも見えますね。

そして、ペットボトルも使われてる。

こちらの作品、夜はライトアップされるそうです。

これで今日のアート巡りは全て終了、バスに戻ります。

私を含む皆さん、暑さでグッタリ。

冷房の効いたバスの車内で生き返りました。

よし!

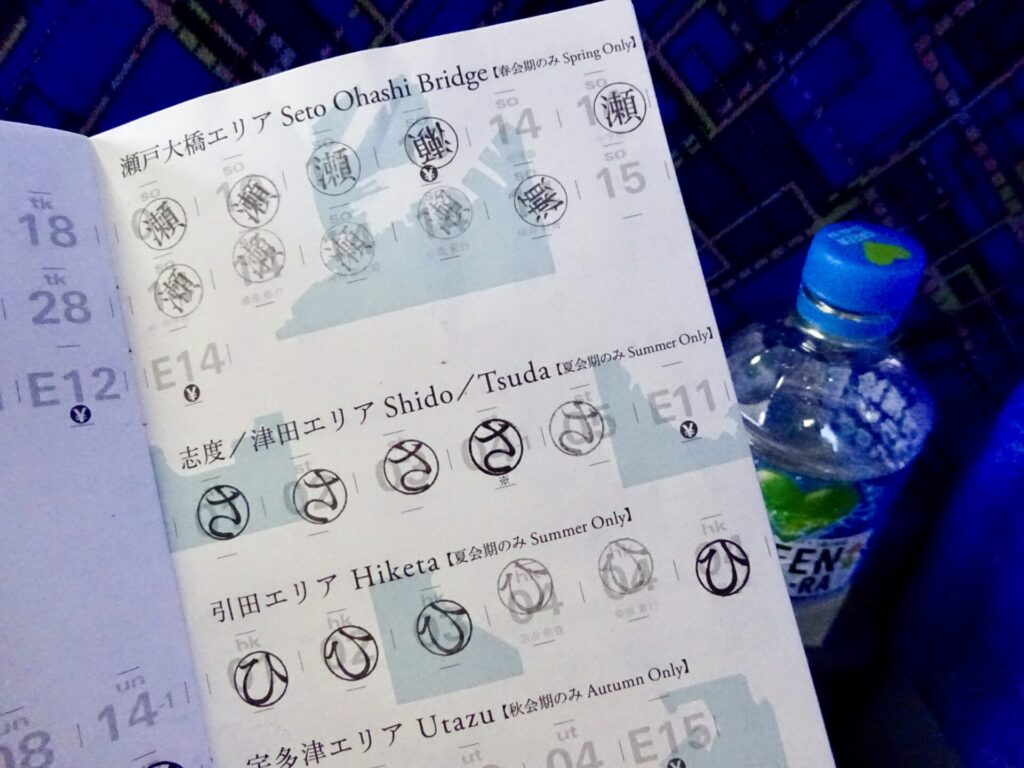

志度/津田エリア、そして引田エリアのスタンプ、コンプリート!

さあ、瀬戸大橋を渡って…

本州に戻るよ。

本日は、ここまで。

長い1日のレポを読んでくださり、ありがとうございます。

お疲れ様でした。

余力のある方だけ、もう少しお付き合いくださいませ。

腕、2本じゃ足りない!

夏って手に持つグッズ多くない?

この日の香川の最高気温は、37℃。

私の体温より高い。

昼間に外を歩くのだから、帽子か日傘、もしくは両方の併用がかかせません。

バスツアーの場合、町歩き中に不要な荷物はバス車内に置いていくことができます。

それでも!

片手が日傘で完全に塞がった状態で、リュックやバッグを持つと、荷物の出し入れが結構大変。

冬ならコートのしっかりしたポケットがあるけれど、ペラペラの夏の服ではそうもいきませんよね?

私も、片手に握ったカメラ(コンデジ)、絶対落としちゃダメ!

同じツアーに参加された方もそれぞれ、日傘を持っていない方の手で、パンフや手拭い・スマホ・飲み物などを持って歩いておられました。

うちわや扇子、ハンディファンも片手が塞がりますよね。

作品鑑賞パスポートやスマホ、何でもかんでも首からぶら下げるとしても、限度があります。

なので結局、その都度必要な物をバッグから出し入れしたり、何度も右手から左手に持ち替えたりの繰り返し。

しょっちゅう日傘を開閉しなきゃだし、時にはバッグの中から、お財布を出すことも。

町歩き中、手元のパンフをチラ見したくても「‥ま、今はいっか」って諦めがちなのは、私だけじゃないと思います。

‥そう、どー考えても、腕があと2本くらい足りないし、完全に暑さで気力を削がれてるのが辛い。

あっ!

前を歩いてる女性が、タオルハンカチ落とした!

あの人は、リュックのファスナーがガッツリ空いたままだけど、絶対気付いてない。

特にご高齢の方や、私のようなへなちょこ民は、暑さと眩しさにやられ、注意力が散漫になっていそう。

ずっと頭がガンガンしてる。

ポカリ飲んでも、お薬飲んでも効かないし。

実は、足元もおぼつかないので、小さな段差に気づかなかったり、道が悪いと転んだりしそうで、そっちにも神経を使って疲れました。

‥あ〜、これ、7月に大阪万博行った時もだった。

夏の瀬戸芸、熱中症対策が必須

こんな私は、今まで「夏の瀬戸芸」に行ったことがありませんでした。

ええ、最初から夏会期を外して、主に春会期と秋会期で、各会場を訪れていたのです。

でも、2025年は、夏会期限定のエリアが気になる!

そこで勇気を出して、夏会期に出たところ、

ラクラクなツアーだったのに、やっぱり大変だった!(←当社比)

瀬戸芸の公式サイトには「熱中症対策」が掲載され、各会場でもあちこちで「熱中症に注意」の文字が。

‥うん、知ってる。

特に、日本の夏に慣れていない海外からのお客様は、特に気を付ける必要があるとのこと。

瀬戸芸、海外からいらっしゃる方も多いからね。

各会場に巨大扇風機や無料休憩所が設置されていたし、うちわの無料配布もありましたが、間違いなく危険な暑さ。

冷感グッズの使用に加え、前日はしっかり眠るとか、ご飯をちゃんと食べてこまめな水分補給をするとかも含めての熱中症対策です。

今回のツアーでご一緒した皆さんは、瀬戸芸リピーターさんが多く、その辺はしっかりされているようにお見受けしました。

参加者個人個人の対策、かなり大切!

ところで、瀬戸芸2025は「この暑さで、集客に苦労している」とのウワサも。

けれど、実行委員会の発表では、夏会期の来場者数は28万人越えらしいです。

コロナ禍で開催された瀬戸芸2022の、1.5倍だったんだって!

会場では、地元の企業さんが冷感シートの無料配布をしてくださっていて、ビックリしました。

ガイドさんによると、最初は1人1パックずつ配布していたけれど、私が訪れたのは、残り3日の時で、まだ大量に余っていたのだそう。

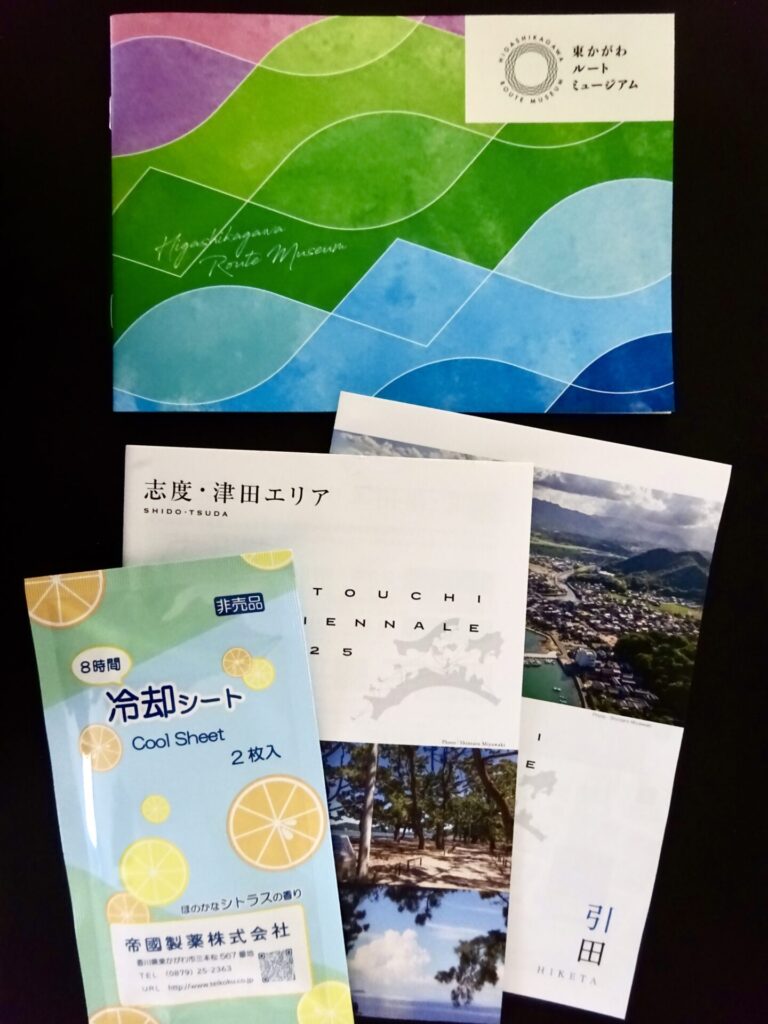

左下が冷却シート。

「何個でも持って行ってください」状態で箱ごと置いてありました。

冷たいドリンクもガンガン売れるようで、補充が追いつかない自販機もあったようです。

こちらは、源内通りで見かけた自販機の張り紙。

「緑茶・デカビタ・サイダー・水は、11時30分頃、冷えます」

そういえば私は以前、真夏の自販機から、お湯みたいな温度のポカリが出てきて、思わず白目になったことがありました。

冷たいドリンクで生き返りたい側としては、こういうご配慮、ありがたいです。

まさか冷えてないなんて、考えずに買うもん。

「暑いから行かない」と「だけど行きたい」がせめぎ合う、夏の瀬戸芸。

残暑が厳しい日本の夏、秋会期が始まるのは10月3日からですが、しばらくは日中の暑さが続きそうですね。

‥もちろん「隙あらば瀬戸芸」で、秋会期も楽しみにしています。

それでは、また!