こんにちは。

「隙あらば瀬戸芸」のneoです。

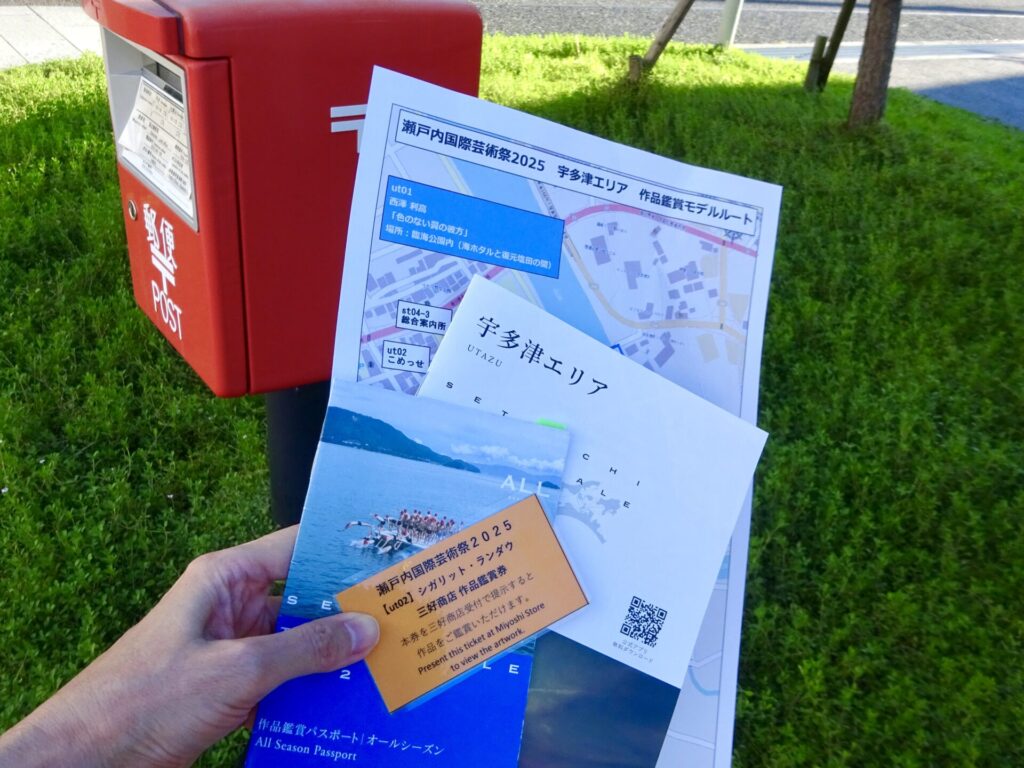

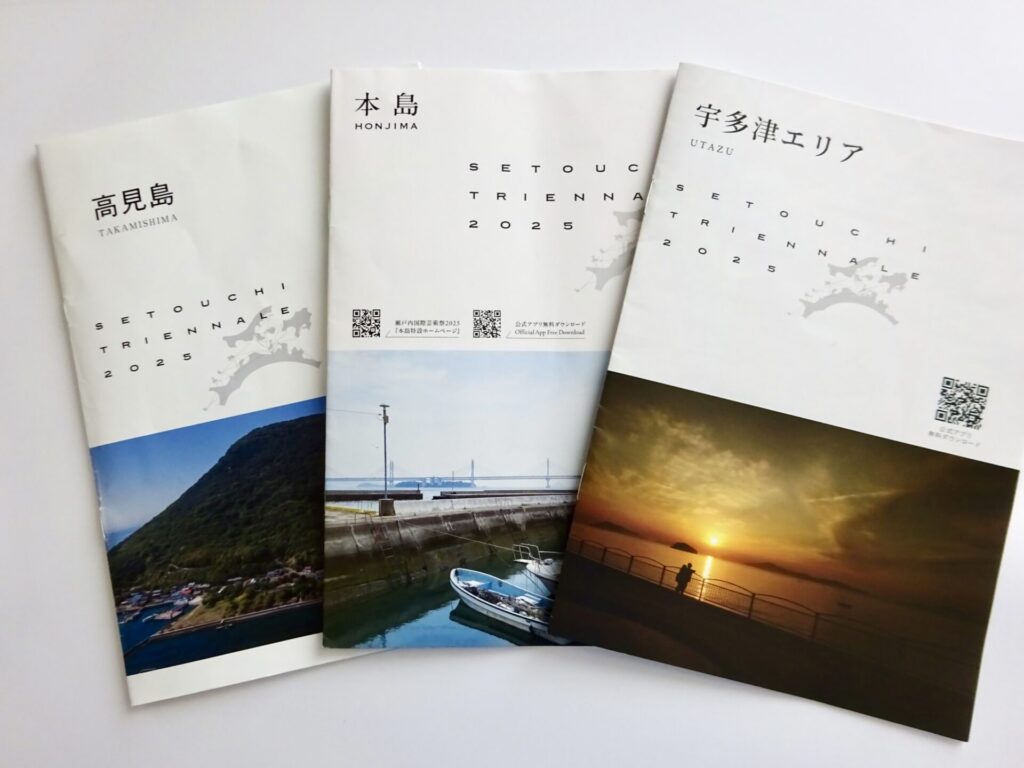

この記事は、瀬戸芸2025の秋会期に本島と宇多津エリアを訪れた、写真多めのレポです。

高見島経由で本島に向かい、その後、宇多津エリアに足を運びました。

瀬戸内国際芸術祭、略して「瀬戸芸」は、香川県・岡山県で瀬戸内海の島々を舞台に開催される現代アートの祭典です。

【瀬戸芸2025・各会期の開催期間】

- 春会期:4月18日(金)〜5月25日(日)

- 夏会期:8月1日(金)〜8月31日(日)

- 秋会期:10月3日(金)〜11月9日(日)

今回は、1泊2日のひとり旅。

初日に秋会期限定の高見島・本島・宇多津エリアを回りました。

※高見島編はこちら↓

今回は、本島・宇多津エリアのレポ。

伝統的な町並みが残る本島と、塩作りで栄えた宇多津でのアート巡りをお届けしますよ。

ぜひ、お楽しみください!

高見島から本島へ

今回の旅の移動ルート

岡山県の児島観光港から、本島行きの船が出ています。

今回の旅では、先に高見島に行った後、再び本島に戻ってアート巡りをしました。

アイランドホッピングでは、船の航路と出航時刻に合わせて、行動スケジュールを立てます。

島によっては、船の発着がない時間帯があったり、1日の船の本数がかなり少なかったりするからです。

もし乗り遅れちゃうと、その後の予定が大幅に狂うの。

最終便に乗り遅れたら、最悪、島に取り残されます。

地図でおわかりの通り、広大なエリアに広がった瀬戸芸会場。

離島も含まれているため、限られた時間内に移動するには、航路図や時刻表とのにらめっこが欠かせません。

岡山側から高見島・本島・宇多津エリアを巡る旅では、4回船に乗りました。

それでは、早速!

本島に上陸、レンタサイクル

はい、高見島から本島へ移動しております。

ちなみに、こんな船です。

高見島の港で撮影。

これから向かう本島は、28の島からなる塩飽(しわく)諸島の中心の島。

島周辺は潮流が複雑で、海流が早いため、高い操舵(船の舵を取ること)技術や、造船技術が育まれました。

戦国時代には、塩飽衆・塩飽水軍が活躍したそうです。

私が本島を訪れるのは3回目で、1回目は瀬戸芸2019・次が瀬戸芸2022、そして今回‥と、いずれも瀬戸芸きっかけ。

この島に初めて来た時、心に残った野外作品がありましたが、3年前の瀬戸芸2022では、スケジュールの関係で見に行けませんでした。

2019年の私が、ガラケーで写真を撮りまくり、しばらく待ち受け画面にしていた思い出の作品は今、どんな姿になっているのでしょうか?

レンタサイクルで、6年前と同じ道を走るよ!

確か、自転車で海沿いを走るのが爽快だったし、作品の場所は港からそう遠くなかったはず。

レンタサイクルは、1台500円。

ワクワクしながら、快晴の港を出発しました。

港から一番離れた場所に展示された、あの作品を見に行きます。

お目当ての野外作品を目指す

島の暮らしや風習にも出会える旅

久々に乗った自転車は、やはり爽快でした。

徒歩とも車とも違うスピードで、静かな島内を走ります。

途中、広場から明るい音楽が?

‥なんだろう?

カメラ、Zoom!

あっ、移動スーパーのようです。

島で暮らすご年配の方々が、お買い物に来られていました。

絶景ポイントに差し掛かります。

本州と四国を結ぶ、瀬戸大橋が見えますね。

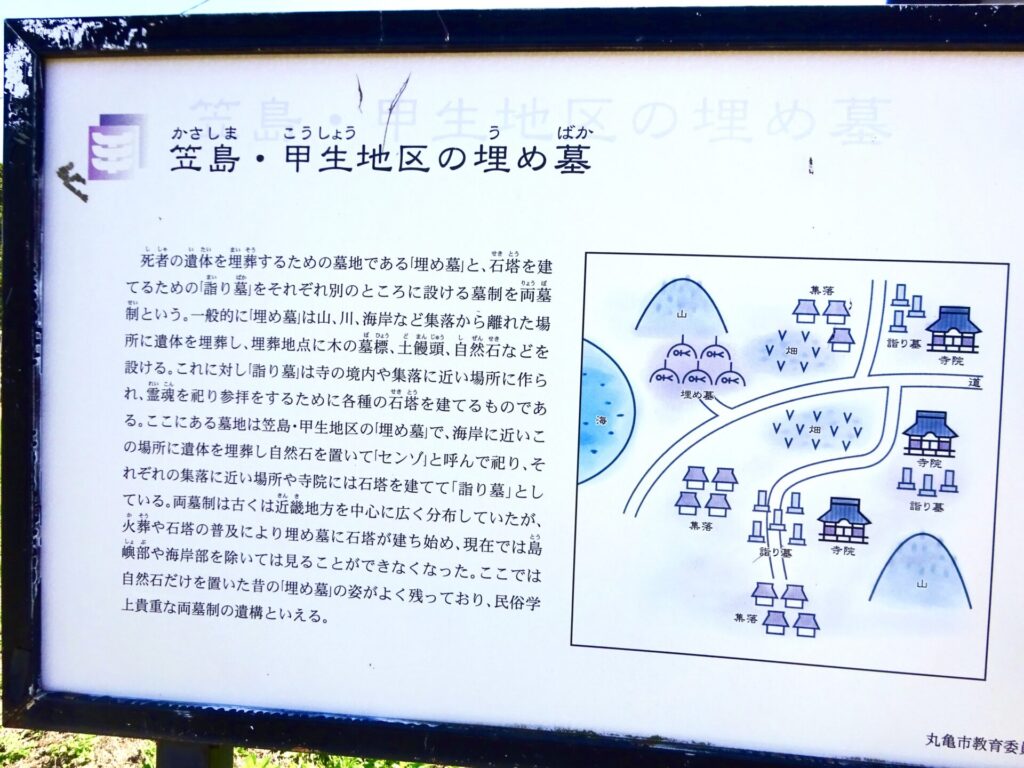

この場所に、高見島でも見た両墓制の墓地がありました。

「両墓制」とは、塩飽諸島や三豊市の一部に残る葬制。

遺体を埋葬する「埋め墓」と、墓参りのための「参り墓」、1人に2つのお墓を作る民俗風習のことです。

明治以降に火葬が一般化して衰退した両墓制ですが、高見島や本島には現在も残っています。

両墓制を知らなければ、単に「島のお墓」にしか、見えないだろうな。

立て看板によると、ここは「埋め墓」だそう。

まだ瀬戸大橋なんてなかったずっとずっと昔に、この島で暮らしていた人たちが、静かに眠っておられました。

実は起伏の多いルートだった!

お目当ての作品を目指して、海岸線を走ります。

本島、私の記憶では「サイクリング向きの島」でした。

「ちょっと上り坂もあったかな?」程度の思い出。

いや、それが‥今回走ってみると、

‥結構上り坂があるんだが。

ハアハア息切れしながら、自転車を立ち漕ぎしてもヨレヨレし始めます。

ここで体力を使い切るワケにはいかないので自転車から降り、押しながら進むことにしました。

多分、お目当ての野外作品は「港からそう遠くもなかった」はず。

それが、改めて地図を確認すると‥

「そう遠くもな」‥くないじゃん!

私の記憶、全然アテになんない。

美しい風景と爽快感だけ覚えていたのか、それとも6年で、私の体力が落ちたのか?

‥おそらく、その両方でしょう。

ああ、やっと見えてきたぞ!

道路脇に自転車を止め、作品に歩み寄ります。

ひょー!

やっぱ、カッコいいや!

海風が抜けて行く船体。

その下の鏡に、青い空。

看板の「ho13」とは、本島の作品番号13を表しています。

作品名「水の下の空」。

船の周りをゆっくり歩き、船体を見上げる間、時間が止まっていました。

次回の瀬戸芸でも、見に来よう。

笠島地区の作品群を駆け足で

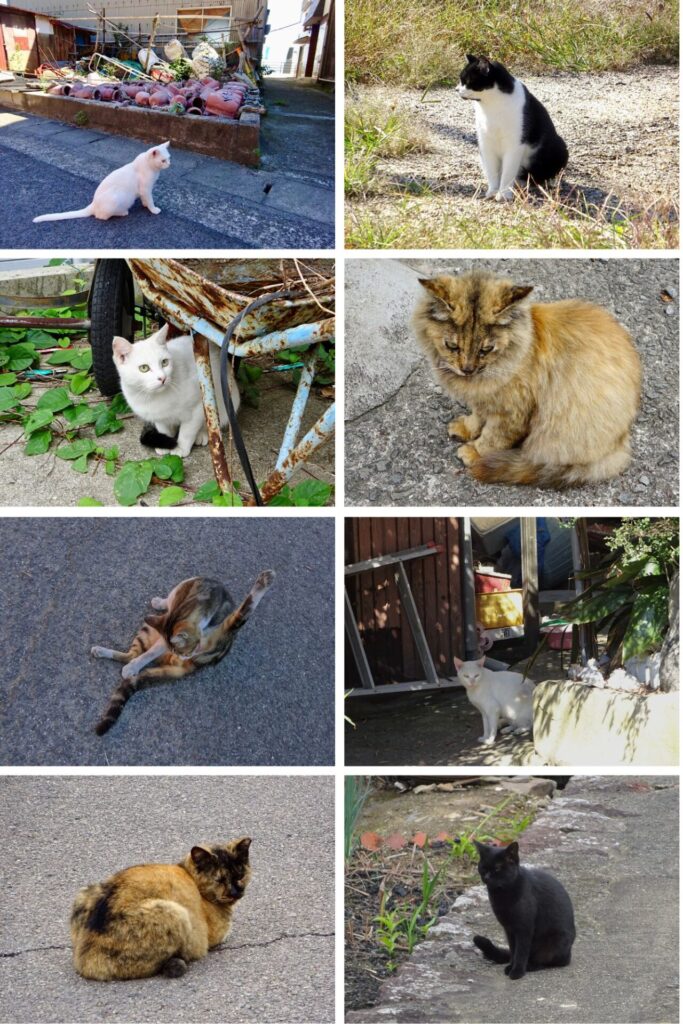

ところで私は、島猫の写真を撮るのも楽しみです。

特にのどかな島では、猫と出会う機会が多くてウホウホ。

とはいえ、人懐っこい子は来島者に囲まれていたり、警戒心の強い子には、すぐ逃げられたりするのですが。

‥これがね、前回の瀬戸芸2022での「島猫コレクション」。

ところが、自転車だと「あっ!猫!」と気付いても、あっという間に通り過ぎて撮影できません。

今回の本島で唯一撮れた猫が、笠島地区で自転車を止めて歩き始めた時、

瀬戸芸インフォメーションにいた子。

この子、よくここに来るんですよ〜。

ちょっとクールな感じの子で。

私が近寄っても全く逃げず、のんびり毛繕いしていました。

古民家・空き家に新作・旧作が

あ、さっきの移動スーパー、笠島地区に回って来た。

「笠島まち並保存地区」は、塩飽の反映を物語る港町。

民家に展示された作品群を巡ります。

作品名「SETOUCHI STONE LAB」。

3Dスキャンした1/144スケールの採石場の模型で、室内に砕石音が流されていました。

中庭には、石がゴロゴロ。

刻まれた数字は、その石の重さです。

以前の瀬戸芸で見た作品も多いのですが、

こちらの空き家に展示されているのは、新作。

楽しみ〜!

うお〜っ!こりゃスゴい!

作品名「House of Shadows(陰の家)」。

光と影のコントラストが眩しい。

2階にも続くようです。

オブジェが回転する室内には、不思議な体験・怖い体験を物語る声が。

知らない誰かが語っていたのは、UFOにさらわれる夢の話だったと思います。

黒い影がゆっくり回る部屋で聞くと、妙に怖い。

古い空き家の、破れた障子とふすまを、そのまま残した展示空間。

狭くて急な階段は、別の意味でコワかったりする(汗)。

外に出ると、別世界ですね。

明るい空の下に戻ってきました。

伝統的な建築物が残る笠島集落ですが、実は空き家が9割。

島の過疎化・高齢化に歯止めがかからず、106軒のうち約9割の家主が、島を離れているそう。

若い世代の移住・まち並の維持が課題になっているとのことでした。

路地を歩いていると、見覚えのある白い箱が。

夏会期の志度エリアで見た、シャボン玉が出る機械です!

離れた地にいる人が息を吹き込むと、ここからシャボン玉が出るの。

この機械には、カメラがついています。

息を吹き込んだ人にカメラ越しで見てもらう、うちわも置いてありました。

遠隔地にいる誰かさんと繋がれる作品、志度エリアのレポで詳しくご紹介しています。

この作品ね、とても面白かったです。

志度の、平賀源内さんの家にあったの〜。

こちらの作品は「路傍の石も地球の長い歴史を体現する証人だ」と語る作家さんの作品「無二の視点から」。

サンドペーパーで削った石粉を付着させて描いた絵画作品は、路傍の石から見た構図。

本島には、他にも新作を含む作品がいくつかありましたが、残念ながら私は、ここで時間切れになりました。

船の出航時刻が、迫ってきた!

港へ戻る途中に通った、国の史跡「年寄りの墓」。

塩飽水軍を統治した代表者「年寄り」の墓は、江戸時代初期のものだそう。

船に乗る時は、出航時刻の10分前には港に戻っておかなくてはなりません。

駅のホームから列車に乗り込むのと違い、港で切符を買い、桟橋を歩いて乗船するので、余裕を持って行動するのがベターです。

フェリーに飛び乗り、丸亀港へ

14時50分発の船に乗るので、14時40分には港にいるはずが、まだ港が見えない。

うわーん、本島、こんなに広かった?

ひ〜!間に合うかな?

大急ぎでレンタサイクルを返却、なんとか無事にフェリーに乗り込めました。

丸亀港行きのフェリー。

四国・丸亀港までは30分。

本島は3度目だったので、1時間ちょっとの滞在時間で、どうしても見たかった作品と新作をメインに回りました。

ちなみに本島には、飲食店や宿泊施設があるため、1日かけてゆっくり回ることもできます。

そうそう、フェリーの中で(本島で買ったらしき)タコの天ぷらを食べている人がいて、めっちゃ美味しそうでしたよ。

港のそばで、揚げたて売ってた。

瀬戸芸旅では、現地の食も楽しみだよね。

さて、午前中に高見島で急な坂道を上り下りし、本島で全速力で自転車を漕いだ私は、普段のへなちょこぶりからは考えられないほど、頑張っています。

「瀬戸芸ハイ」のなせるワザですが、HPが残り少ないのに、この後、宇多津エリアに向かえるでしょうか?

船が到着する丸亀港と宇多津は、少し距離があります。

丸亀行きフェリーの中で、ちびちびポカリを飲みながら考えました。

丸亀港って、タクシーいるのかな?

いたとしても、全車出払ってるかもしれない。

JR丸亀駅からJR宇多津駅まで、列車で移動しようとしてたけど、丸亀港から駅まで歩いて、ホームで列車を待つ元気、ある?(←いや、ない)

JR宇多津駅に着いたら、作品展示エリアでアート巡りできるの?

‥その時!

フェリーの船内で、丸亀港にタクシーを呼べる、QRコード発見!

時間節約と体力温存を兼ねて、タクシーを使うことにしました。

フェリーの到着時刻に合わせて、タクシーが港まで迎えに来てくれるなんて、ありがたい!

結果、予定通りに宇多津エリアの全作品を見て回れました。

宇多津エリアのアート巡り

1つだけ、離れた場所にある作品

丸亀港からタクシーに乗り込み、アート作品が集中している場所に向かいます。

タクシーの運転手さんが良い方で、瀬戸芸に来た私と気さくにお話してくださいました。

今日は、本島に行かれたんですか?

はい、本島の前に高見島にも。

高見島!あの島、坂が大変だったでしょ?

ええ、それはもう。

瀬戸芸会場になった島々のお話や、ご自身も来週、伊吹島に行ってみようと思っている、なんてお話も。

ここ宇多津エリアで、作品が集中しているのは、古い街並みが残る「古街(こまち)」。

実は古街と離れた臨海部に、1つだけ瀬戸芸作品があるのですが、見れそうになくて残念、と話したところ、

少し遠回りになりますが、方向的に同じなので、寄りましょうか?

と、ご提案していただきました。

わ!ホントですか!お願いします。

かなり見たかった野外作品だけに、まさに渡りに船。

よもや、移動の途中で鑑賞できるとは!

タクシーでは入れない場所に設置されているので、運転手さんに路上で待機してもらい、作品まで歩きました。

海に向かって建つ、四国水族館のそば。

遠くからでも、もう作品が見えてる!

宇多津・作品番号1「色のない翼の行方」。

わああ、写真で見るより、ずっと透き通ってた!

水族館の水槽などで使われるアクリル板で作られています。

早朝や、夕暮れ時も綺麗でしょうね。

高くそびえるのは、ゴールドタワー

ゴールドタワーには、金魚がいるんですよ。

空を泳いでいるように見えるから「ソラキン」といって、こちらも人気のようです。

へえ、いいですねえ。

いつか再訪して、ゴールドタワーや四国水族館にも入館しながら、透き通った翼をゆっくり鑑賞したくなりました。

古街でのアート巡り

宇多津では、無料の芸術祭シャトルバスや、広域巡回バスが走っているので、時間のある人はバス利用も便利そうです。

もちろん、レンタサイクルもあったよ。

江戸時代から塩田が開拓された宇多津は、明治から昭和にかけて日本最大級の塩田地帯でした。

伝統的な塩田・製塩業は、現在の化学製塩法が確立されたことで、終わりを迎えます。

古街は、当時の中心地域。

宇多津が繁栄した時代の面影を残す、建物や神社仏閣が今も残っています。

だから、塩に関連したアート作品がいっぱい。

最初の作品は、この建物内。

イスラエルに接する死海の塩で結晶化された作品「Capacity」です。

大量の塩がくっついた魚網。

4枚の巨大パネルには、塩をまとったドレスの写真。

ただならぬ重量感を感じます。

死海の塩水に吊り下げて、制作されたそう。

塩、白と銀色でギラギラ。

「この作家さんの作品が『三宅商店』にも展示されているので、行ってみてください」と、オレンジ色の券を渡されました。

ここだ、三宅商店。

今は営業していないお店のようです。

わ、分厚い塩をまとった靴!

純白の塩、雪のようにも見えませんか?

こちらは、凍った湖で撮影された映像作品。

じっと見てたら、片方の靴がズズズ‥って、沈んでいった!

シガリット・ランダウ「Capacity」

作家にとって、生命が存在しない死海の塩湖はまるで月のようであり、ユートピアあるいはディストピアのようでもある

■引用:瀬戸内国際芸術祭2025公式ガイドブックより

私たちが生きていく上で、欠かせない塩。

料理では、素材の味を引き出す塩。

生命が生きられない死海の塩分濃度は約30%で、通常の海水の10倍もあるらしい。

ちなみに、私たちの血液にも塩が含まれていて、塩分濃度は約0.9%です。

塩の濃度と生命について、ぼんやり考えながら、古街を歩きました。

‥ん?

お寺の入り口に、シャボン玉の機械発見!

そうか、宇多津にも設置されてるんだ。

シャボン玉、出てこないな〜。

橋を渡って、次の会場に向かいます。

あっ!ダンスホールの中に、シャボン玉を吹くやつがあった!

遠隔地でシャボン玉が飛ぶ様子は、カメラで見ることができます。

そっと吹いてみると、モニターでシャボン玉が飛ぶのが見えました。

向こう側にいる瀬戸芸スタッフさんが「もういっかい」と書かれたうちわを振ってくれてる〜!

カメラの向こうには、誰もいないこともあります。

笑顔でうちわを振ってもらえたら、嬉しくてまた吹いちゃう!

はい、ここは、伊勢之宮神社です。

由緒ある、小さな神社。

‥えーっと、作者のゼン・テー氏は「日本とシンガポールにおける、塩の精神的重要性について探究する」と。

氏の作品は、宇多津エリアに3ヶ所ありました。

さっき渡った橋と、讃岐平野ならではの「おむすび山」が見えます。

最後の作品は、豪商の別邸「倉の館 三角邸」に。

昭和初期の近代和風建築、豪華なお屋敷ですね。

うわあ、靴がこんなに!

人数制限中だったため、少し待って中に通されました。

離島と違って、陸地の会場はアクセスしやすいからな。

外人さんも、多いしね。

わー!和室に雄大な潮の流れ!

作品名は「時を紡ぐ」。

塩で描かれた繊細な作品なので、カメラなどを落とさないように、と言われました。

こちらは、お茶室。

勢いのある渦。

ふと「鳴門の渦潮」を思い出しました。

出口で、サラサラ‥と、塩で線を描くところを実演中。

こうやって、描かれたのですね。

宇多津での滞在時間は、1時間ちょっと。

早朝に家を出て、午前中に高見島、午後から本島、夕方に宇多津エリアを回り終える頃には、日が傾いていました。

は〜!満喫、満喫。

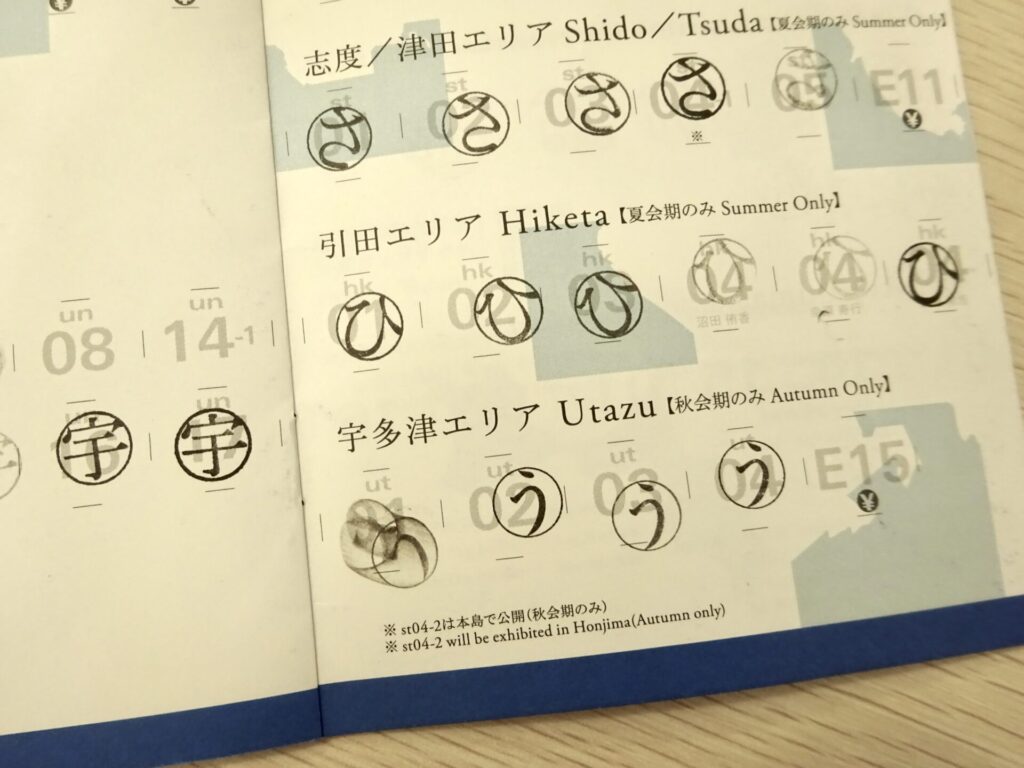

今日1日でガッツリ押しまくった、瀬戸芸作品鑑賞スタンプ。

3会場、無事コンプです。

この後、ホテルに向かうタクシーの運転手さんとの会話も、心に残っています。

離島は人口が減る一方、こればかりは仕方がない。

島の景色は綺麗だが「遊びに行く」と「住む」は全く違う。

昔は友達が島にいたが、その友達が他界して以来、自分も島に行くことはなくなった。

私も瀬戸内の島々を訪れるのは好きですが、それは「瀬戸芸で遊びに行く」から。

もし「島が好きなら、過疎の島に移住しませんか?」と聞かれたら、それは無理です。

‥‥‥。

所詮、私はエイリアン(外から来たもの・外来者)。

じき、ホテルに到着しました。

慌ただしいスケジュールで、食事らしい食事をしていなかったので、夜はしっかり食べることに。

ホテルの部屋で鏡を見ると、めっちゃ日焼けして頬が赤くなっていました。

明日は、高松港を出発して、女木島・男木島に渡ります。

女木島・男木島編も、お楽しみに!

それでは、また!

※瀬戸芸ファンの私が、初心者さん向けに読みやすいガイド本も書いています。

※瀬戸芸2022で訪れた、本島レポはこちら。